El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y CAF – Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe lideraron el lanzamiento del Sello de Igualdad de Género para Instituciones Financieras Públicas este pasado 12 de noviembre. A través de esta cooperación técnica, CAF y el PNUD apoyan la creación de capacidades de género en la Banca Pública en Argentina, Bolivia y México como referente sectorial para el avance en materia de inclusión financiera de las mujeres. El lanzamiento del Programa del Sello de Igualdad de Género para Instituciones Financieras Públicas (SIG-IF) , realizado en conjunto también con las representaciones de las oficinas de CAF y PNUD de estos países, marca un hito importante hacia la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sector financiero, alineándose con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

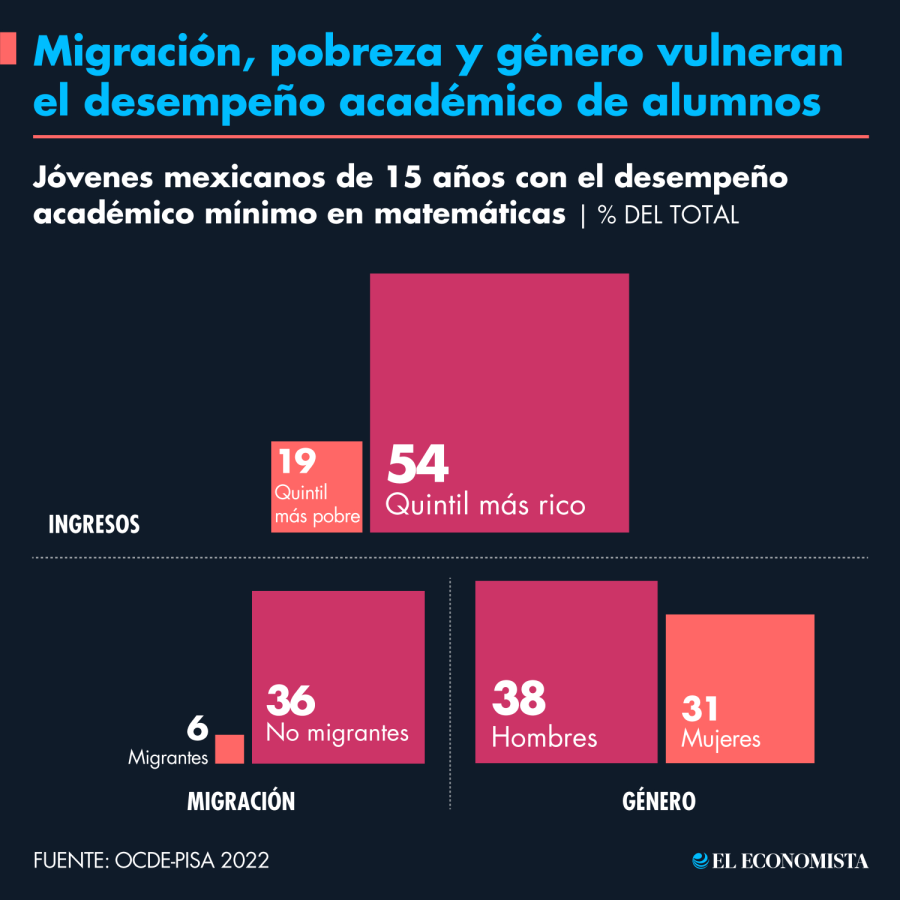

En América Latina, existe una brecha de género, en desventaja de las mujeres, de 8 puntos porcentuales en el acceso al sistema financiero. Esta realidad en la región se refleja en una profunda desigualdad de oportunidades. Sólo el 69% de las mujeres tienen una cuenta en una institución financiera, en comparación con el 77% de los hombres, esta brecha se amplía aún más en las zonas rurales y entre las mujeres de menores ingresos. Sin acceso financiero, las mujeres se enfrentan a importantes barreras para aumentar y ahorrar sus ingresos, desarrollar negocios y sacar a sus familias de la pobreza, quedando en gran medida excluidas de la economía formal. La inclusión financiera, además, tiene un rol estratégico en la resiliencia frente al cambio climático. Las mujeres en comunidades vulnerables pueden utilizar herramientas financieras para protegerse de riesgos climáticos, como seguros agrícolas o financiamiento para proyectos de adaptación, que les permitan enfrentar desastres naturales o variaciones climáticas cada vez más frecuentes.

“El Sello de Igualdad de Género para Instituciones Financieras Públicas no sólo busca cerrar las brechas de género en el acceso y uso de servicios financieros, sino que también pretende transformar las prácticas institucionales y culturales que perpetúan estas desigualdades. Este sello medirá indicadores clave sobre el acceso de las mujeres a los productos financieros y no financieros, así como su uso y las barreras que enfrentan” resaltó María del Carmen Sacasa, Directora Regional Adjunta del PNUD para América Latina y el Caribe. “Nuestra meta es clara, queremos promover una cultura organizacional equitativa dentro de las instituciones financieras que se traduzca en productos y servicios diseñados con perspectiva de género, para que las mujeres no solo tengan acceso, sino también oportunidades reales de aprovechar los servicios financieros en su máximo potencial” agregó.

“Desde CAF tenemos el mandato de acompañar a las instituciones financieras para que puedan encarar procesos de cambio en sus estructuras organizacionales y que también generen una transformación en su oferta de valor. Ampliar el mercado a más mujeres generará más retornos financieros y promoverá que sigan mejorando sus tasas de repago, entre muchísimos otros beneficios”, aseguró el Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, y añadió: “Tenemos la certeza de que este Sello para la Igualdad de Género es muestra y visibilización de algo mucho más grande que nosotros mismos que es la voluntad colectiva de no dejar a nadie atrás”.

El Sello de Igualdad de Género, liderado a nivel técnico por Guillermina Martin, líder del equipo de género del PNUD para América Latina y el Caribe y Ana Baiardi, Gerente de Género, Inclusión y Diversidad de CAF pretende abordar estos retos fomentando una cultura organizativa equitativa dentro de las instituciones financieras, que se traduzca en productos y servicios sensibles al género. Esta iniciativa permitirá a las instituciones financieras participantes como los equipos nacionales del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) en Bolivia, Nacional Financiera (NAFIN) en México, y el Banco Ciudad de Buenos Aires en Argentina a promover el desarrollo de productos y servicios financieros y no financieros con enfoque de género, medir y analizar las brechas de género y los indicadores clave de igualdad de género y el impacto de su gestión al igual que identificar iniciativas género-transformadoras para inversiones estratégicas.

“La inclusión y el respeto hacia las mujeres son piedra angular de nuestro impacto social y misión institucional. El Sello de Género no es solo un logro, sino una declaración de nuestros valores y nuestra convicción de construir un sistema justo y accesible para todas” resaltó Caterine Vargas Hernandez, Gerente de Negocios y Presidenta de Comisión de Género del Banco de Desarrollo Productivo en Bolivia.

“Nacional Financiera como banco de desarrollo con 90 años de historia, asume hoy más que nunca su papel como instrumento ejecutor de importantes transformaciones socioeconómicas en el país. En especial, la transformación que hoy lidera la Primera Presidenta de México. Desde 2022, Nafin bajo el marco de la Estrategia Nafin Sostenible publicó su política de igualdad de género institucional para establecer las directrices que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tanto en su cultura organizacional como en sus operaciones. Es un honor para Nafin ser parte del Sello de Igualdad de Género para Instituciones Financieras Públicas (SIG-IF), ya que es una iniciativa que impulsará la mejora en la planificación estratégica para el cambio hacia el cierre de brechas de género en productos y servicios financieros sostenibles e inclusivos que faciliten el acceso y participación de las mujeres en el Sistema Financiero Mexicano” resaltó el Dr. Ismael Villanueva Zuñiga, Titular de la Unidad de Emisiones y Relaciones Internacionales, Nafin.

Elena Cafaldo, subgerente general de transformación y desarrollo organizacional del Banco Ciudad señaló que “la promoción de la igualdad de oportunidades que impulsamos como ADN o política central dentro de todas nuestras acciones como banco público de la Ciudad de Buenos Aires, incluye como factor ineludible a la igualdad de género. Fuimos pioneros en el sistema financiero argentino en tener una mirada exhaustiva para entender el segmento, y a partir de los datos crear propuestas innovadoras y productos asertivos, destinados a las mujeres emprendedoras, para mujeres en tecnología y para mujeres exportadoras, entre otras iniciativas que siempre incluyen capacitación y espacios de networking con perspectiva de género. Nuestra organización creó un comité de políticas de géneros, con el objetivo de alcanzar una mayor diversidad y valor agregado dentro del negocio. Estimulamos que las mujeres se presenten a cargos gerenciales, a partir de la creación de un programa que se llama Motoras que nos permitió duplicar la presencia de mujeres en cargos ejecutivos. También con un abordaje integral, balanceamos y ampliamos las licencias apuntando a la corresponsabilidad en los cuidados. Este sello nos permite seguir consolidando este camino y a la vez compartir la experiencia y las buenas prácticas con nuestros pares a nivel regional”.

La colaboración entre CAF, PNUD y las instituciones financieras públicas abre oportunidades inéditas para transformar los sistemas financieros en motores de desarrollo inclusivo. Esta alianza no solo moviliza recursos, sino que sitúa la igualdad de género y la justicia social en el centro de la agenda de inversión. Desde el compromiso de esta colaboración se avanzará hacia un sistema financiero que no solo reconoce la importancia de la igualdad de género, sino que actúa para alcanzarla.