En 2014 la Organización de Naciones Unidas (ONU) designó al 19 de noviembre como “Día Mundial de la Mujer Emprendedora”, iniciativa que suele asociarse a los hombres, aunque el más reciente Global Entrepreneurship Monitor precisa que cerca de 1 de cada 3 emprendimientos activos en el mundo son encabezados por mujeres y que el 30,2% de las emprendedoras entrevistadas pensaba emplear 6 o más personas en los siguientes 5 años, no tan lejos del 48% de los hombres que pensaba lo mismo.

Los países de América Latina exhiben más emprendedorismo femenino que economías más desarrolladas, como EEUU y los países de Europa, en principio por falta de oportunidades y percepción de brechas salariales en el mercado laboral tradicional. A su vez, “Protagonistas”, una iniciativa lanzada a fines de 2021 por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y Amazon Web Services buscó mediante una encuesta masiva y anónima trazar el cuadro de situación de las mujeres emprendedoras en la Argentina, junto a organizaciones como Chicas en Tecnología, Endeavor, GEMA, Inicia, Media Chicas, Mujeres LAC, Voces Vitales, WED y WISE. De ahí surgió que 6 de cada 10 emprendedoras dijeron no haber accedido en sus empleos al puesto laboral que merecían, mayormente por cuestiones de género o conexas.

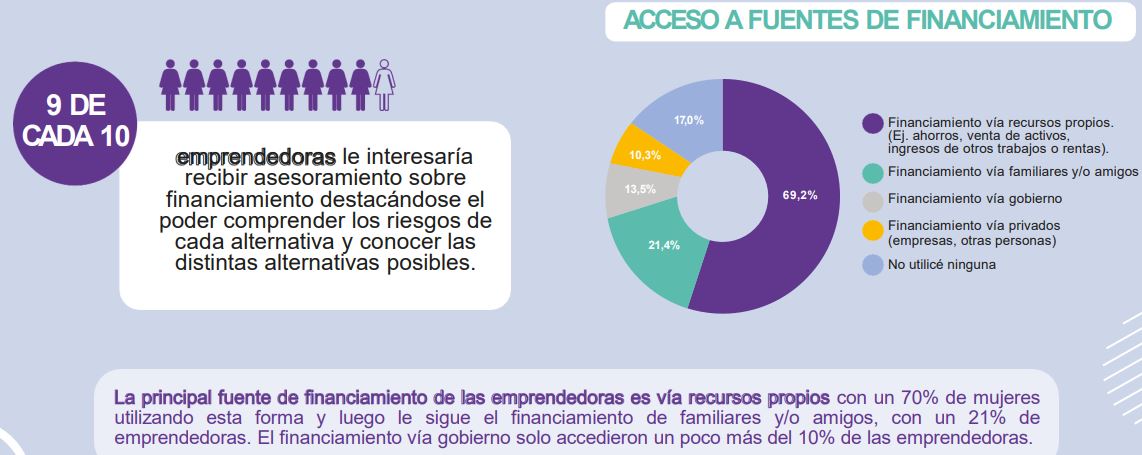

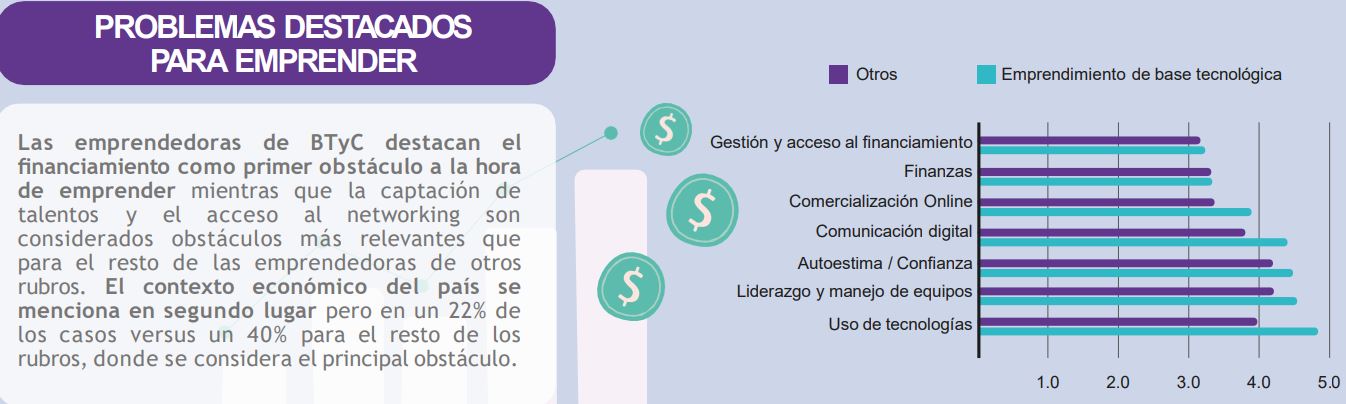

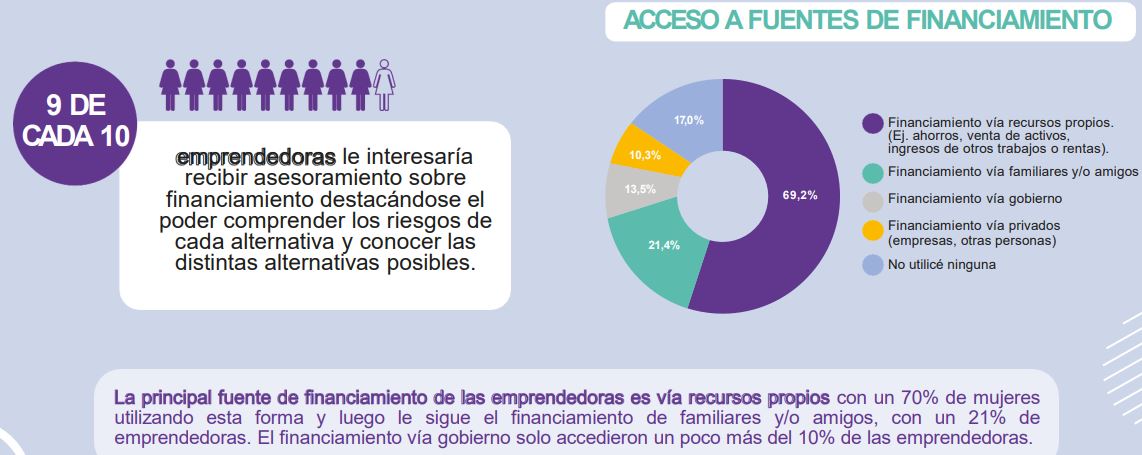

9 de cada 10 mujeres emprendedoras necesita conocimientos financieros y para evaluar riesgos; 7 de cada 10 se financia con fondos propios

Flexibilidad horaria, posibilidad de combinar trabajo y tareas de cuidado u otras domésticas, salir del desgaste del trabajo en relación de dependencia aparecen como motivaciones para mujeres que inician su propio negocio. También, claro, pesan las generales de la ley: vocación, ganas de emprender.

Como dijo Gabriela Benac, una de las emprendedoras consultadas por Infobae: “Emprendedor o emprendedora se nace: el impulso es la pasión de ser tu propio jefe, hacer, generar trabajo, después, obviamente, hay que capacitarse, profesionalizarse, superar adversidades”.

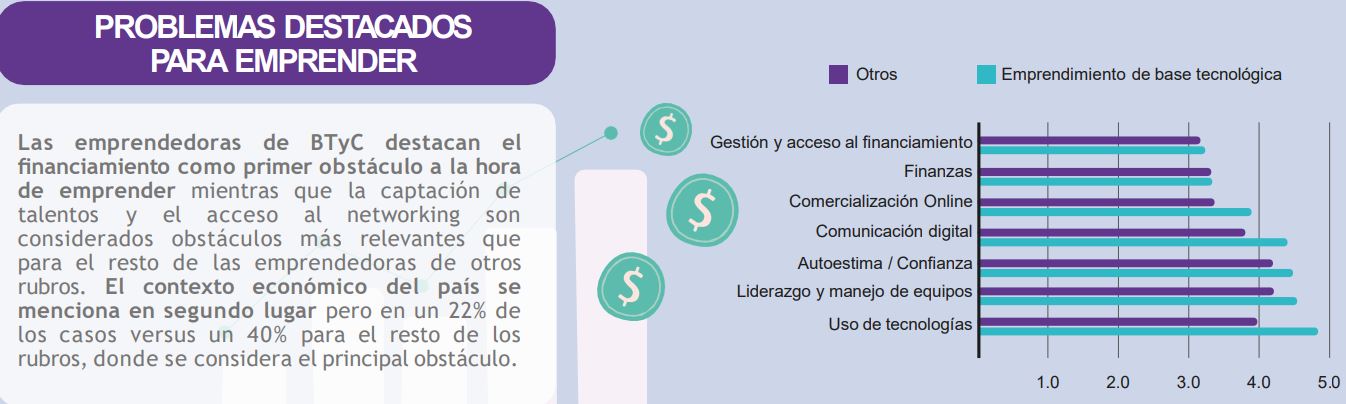

En el caso argentino, el contexto económico y político local y mundial es el principal obstáculo para crear un negocio propio.

“Para las mujeres el desafío es más profundo: el mayor desafío aún es la brecha de oportunidades en acceso a financiamiento y educación de negocios”, dice un resumen de Alegra.com, una plataforma de gestión y facturación electrónica para micro y pequeñas y medianas empresas (Mipyme), que precisa que casi el 60% de las emprendedoras argentinas tiene entre 30 y 50 años y solo 8% es menor de 30 años.

El 80% de mujeres emprendedoras vive en la Provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza y el 20% en el resto del país. Entre las industrias elegidas, las más populares son comercio minorista, gastronomía e indumentaria aunque –aclara el informe- “el rubro de tecnología se encuentra cada vez más presente”.

Según el estudio, realizado a fines de 2021, entonces 80% de las mujeres emprendedoras generaban ingresos inferiores a los $100.000 mensuales

“No contar con las herramientas adecuadas a la hora de emprender puede dificultar el progreso sostenido y a largo plazo de las nuevas empresas”, dijo Victoria Marcó, del área de crecimiento de Alegra, quien remarcó la importancia de las nuevas tecnologías. “Están a nuestro alcance y debemos utilizarlas para potenciar el emprendedurismo femenino; las herramientas de gestión, e-commerce y capacitación digital se han vuelto indispensables”, subrayó.

Según Marcó, si bien en la Argentina 7 de cada 10 emprendedoras tienen colaboradores a cargo, la mayoría no cuenta con capacidad económica para sumar personal, por falta de políticas a largo plazo que permitan mayor igualdad en el acceso a créditos o que fomenten a los emprendimientos liderados por mujeres.

“Necesitamos herramientas que nos simplifiquen y nos ayuden en la gestión de nuestros negocios”, dijo Marcó. Por caso, destacó, muchas veces el mayor desafío no es generar ventas, sino registrarlas, organizarlas y llevar el negocio en orden. Por eso, concluyó, “Para la rentabilidad es recomendable llevar una gestión automatizada de estos procesos, para así concentrarse en seguir generando y aumentando las ventas del negocio”.

Necesitamos herramientas que nos simplifiquen y nos ayuden en la gestión de nuestros negocios (Marcó)

Entre las conclusiones del estudio de ASEA surgió que las mujeres necesitan ampliar y profundizar el conocimiento y el acceso al financiamiento: 9 de cada 10 lo consideran el principal obstáculo, después del contexto económico, y el principal en el caso de las emprendedoras de base científico-tecnológica.

En el área de Negocios vinculados a la Ciencia y Tecnología, el tema financiero es el principal obstáculo al emprendorismo femenino

A su vez, mientras la discriminación salarial o el “techo de cristal” corporativo es visto como una de las principales causas de la vía emprendedora, el 75% de las mujeres encuestadas no considera tener mayores dificultades en su emprendimiento por ser mujer, aunque la proporción que cree dificultada su tarea por serlo es mayor en el rubro científico-tecnológico. A su vez 7 de cada 10 mujeres declaran pertenecer a una red o comunidad emprendedora y el 90% de las mismas la considera útil, pero las 3 que no pertenecen dicen no haberlo pensado o no saber cómo hacerlo.

Cerca de 60% de las emprendedoras relevadas dijo haber sufrido un impacto en sus ventas por la pandemia y, dentro de ese subgrupo, 4 de cada 10 sufrieron una caída significativa y cerca de 2 de cada 10 tuvo un impacto positivo, proporción que aumenta a 65% en el caso de las emprendedoras de base científica tecnológica, para quienes el trabajo remoto y la aceleración de tendencias digitales, como el comercio electrónico, fueron una gran oportunidad.

A continuación, los casos de 5 emprendedoras consultadas por Infobae.

“Casi que nací en una fábrica de quesos”, dice Gabriela Benac (52 años, dos hijas, dos hijos) por la que su padre, un tambero, instaló en Olavarría cuando ella tenía solo 9 años. En abril hicieron 10 años desde que Gabriela e Ismael Bracco, un ingeniero en alimentos, se hicieron cargo de una planta láctea en Azul, otra localidad bonaerense.

El gran aporte de Gabriela fue su ímpetu comercial y organizativo y desarrollar una red de franquicias, para acercarse a los consumidores finales. “Agarramos la fábrica devastada, con 15 empleados, sin producción, ni ventas, ni marca. Hoy tenemos 70 locales de venta en todo el país y producimos en forma profesional, que es la única forma de hacer las cosas bien”, recuerda.

Lo hicimos en equipo, con mucha gestión, logrando el compromiso de la gente, haciendo a todos parte del proyecto, motivándolos y haciéndoles sentir que pueden confiar en su empleador (Benac)

Gabriela hizo un largo camino. Luz Azul procesa hoy 30 millones de litros de leche fluida al año y cuenta con una variedad de 48 quesos, entre tipos y presentaciones. “Lo hicimos en equipo, con mucha gestión, logrando el compromiso de la gente, haciendo a todos parte del proyecto, motivándolos y haciéndoles sentir que pueden confiar en su empleador antes que en un sindicato”, subraya.

La empresa tiene hoy 125 empleados directos y otras 400 personas trabajan en franquicias diseminadas por todo el país.

Casi que nací en una fábrica de quesos, recuerda Gabriela Benac, factótum del crecimiento de Luz Azul

“Mi papá fue el primer tambero de Olavarría, pero yo tuve la veta de marketing, registración, estadísticas; además, hace ya 7 años mi hija trabaja conmigo”, dice Gabriela. En la primera etapa, recuerda, “era trabajar 12 a 15 horas por día”.

Sobre los problemas que afrontó como emprendedora, ya empresaria, Benac dice que fueron “todos”, incluidas las idas y vueltas de la economía y los impuestos “atroces” que se pagan en la Argentina. “Las pymes tenemos todo en contra, el Estado no hace nada bien”, dice Gabriela. Pero no atribuye ningún obstáculo a su condición de mujer. El impulso emprendedor, señala, es la pasión: “empresario se nace; eso de ser tu jefe, generar trabajo, luego capacitarse, profesionalizarse, superar adversidades. Pero nunca me sentí ni más ni menos que ningún hombre: actitud y capacitación son lo que cuenta”.

Natalia Romero, misionera, 40 años, 5 hijos (”4 de sangre y 1 del corazón”), se define como “una emprendedora de alma”. A su formación base de diseñadora textil sumó un Master en Negocios de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, ganó la edición 2014 del premio Inicia a la mejor emprendedora y el premio ME (Madre Emprendedora), al mejor proyecto eco-sustentable, además del IncuBAte 2016, entre otras distinciones.

En 2006 Natalia había comenzado a trabajar en un laboratorio de control de calidad de lana: notó un alto descarte de fibra, que pensó como reutilizarla. Hizo cursos de especialización, se interesó en el fieltro, técnica textil a partir de la lana de oveja y en 2014, aún como mini-tributista, lanzó Puro Fieltro, primero como desarrollo artesanal. Llegó a colocar productos de fieltro en 17 tiendas argentinas y a exportar a España e Italia y en 2017 inició la elaboración de fieltro en plano, pero con máquinas muy antiguas, de una fábrica que había estado parada.

En Argentina no hay “créditos de carbono” para quienes capturan mediante dispositivos, sino “contabilización” para quienes plantan árboles (Romero)

Amén de no contar con máquinas propias y modernas, un problema de Puro Fieltro fue que se constituyó en 2019, como Sociedad Anónima Simplificada (SAS): forma societaria estigmatizada por el actual gobierno. Ante tantos problemas, Natalia cerró Puro Fieltro y junto a Facundo, su marido, un médico, y el ingeniero electrónico Daniel Ferreyra, formó Giideba (por Grupo Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo de Equipamientos Biomédicos de la Argentina), cuyo desarrollo inicial fue un rollo de fieltro recubierto y con estímulos electrónicos para adaptarse al movimiento de personas en reposo o postradas, contra la formación de escaras (úlceras por presión).

Además, Giideba, siempre con Natalia como organizadora, desarrolló el M-Tree, suerte de árbol metálico con copa de captura de carbono. Demasiado avanzado: los municipios a los que tentaron pretendían seguros por su instalación, que no tienen para su propia cartelería.

Natalia dijo a Infobae: “En Argentina no hay ‘créditos de carbono’ para quienes capturan mediante dispositivos, sino ‘contabilización’ para quienes plantan árboles”. Algo similar a lo que les ocurrió a los primeros que produjeron o usaron drones: no había normas al respecto.

Natalia Romero, en tránsito de llevar su startup de captura de carbono a España, luego de agotar posibilidades en la Argentina

Natalia sí tuvo obstáculos por ser mujer; en especial cuando se presentó a rondas de financiamiento. En una de ellas, 1 de los 6 inversores le dijo que no invertía si la que lideraba era una mujer. El proyecto, explicó, “sería más confiable si tuviera un hombre como director”. Los demás, recuerda Natalia, “se quedaron en silencio”.

“Reiteradas veces me ha pasado que me pregunten quién es mi superior y cuando respondo que soy yo, se sorprenden, me preguntan ¿Qué estudios tengo?, cuento mi experiencia y se sorprenden aún más, pero no importa cuantos diplomas o experiencia tenga, la figura femenina aún cuesta entrar a competir en las grandes ligas”.

Todo cambió este año, cuando Gabriel D’Eboli, su mentor en el CMD y presidente de la Fundación IDEX LA (Instituto para el Desarrollo Exponencial De Latinoamérica) y miembro de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral (donde Giideba fue finalista de la Competencia Naves), la contactó con 4 inversores españoles con los que ya firmó una Carta de Intención: en el primer semestre de 2023 Giideba se instalará en España.

“Facu está haciendo una especialización en cambio climático; dejará por un tiempo la medicina; en América latina aún no están las regulaciones para nuestro emprendimiento, una vez validado en Europa tal vez volvamos a la Argentina”, cuenta Natalia. Instalados los dispositivos, en Madrid y Barcelona, proyecta, a los 12 meses podrán comercializar bonos de carbono valuados a 80 euros la tonelada “y con certificación”, subraya, amén de recordar que en un intento previo con otros inversores españoles el mismo proyecto había sido rechazado porque estaba al frente una mujer.

“Cuando una mujer emprende, se expone a un montón de barreras, la primera es el imaginario de que no estamos a la altura; la segunda, capacitarse, formarse, profesionalizar lo que hacemos y lograr resultados concretos”, dice Julieta Centeno (48 años, 3 hijos), fundadora y dueña de VerdeA Vegetales Urbanos, la primera producción hidropónica argentina certificada como empresa B: impacto positivo económico, social y ambiental, distinción asociada a facilidades financieras e impositivas específicas a firmas “triple impacto”, con las que ampliar su producción, hoy de unas 36.000 plantas mensuales, en la ciudad de Bahía Blanca, de donde es oriunda.

Cuando una mujer emprende, se expone a un montón de barreras, la primera es el imaginario de que no estamos a la altura; la segunda, capacitarse, formarse, profesionalizar lo que hacemos (Centeno)

Una de las ventajas de los vegetales de VerdeA es que, por su método de producción (que permite trabajar en posturas ergonómicas favorables; sin arrodillarse ni agacharse), no es necesario lavarlos, algo muy apreciado en hogares y restaurantes. Otro rasgo distintivo de Julieta es el tránsito de la política (que no dejó del todo) al emprendedurismo: entre 2015 y 2019 fue senadora (PRO) por la provincia de Buenos Aires.

Su formación y título de Bioquímica la ayudó a dar el salto productivo, pero no fue sencillo. “Todo fue muy pensado y planificado: primero pensar si era una buena idea de negocio; que lo que a uno le gusta es económicamente viable; aprender la técnica productiva en sí misma, planificar. Vi una oportunidad comercial: ser de las ciencias duras me facilitó concentrarme en la importancia de la comercialización, el plan de negocios, puntos de equilibrio, balances; con método y disciplina me formé en todo eso”, cuenta Julieta, que empezó la producción hidropónica en la terraza de su casa, en Bahía Blanca, y con financiamiento propio construyó sus viveros, en los que hoy emplea a más de 10 personas.

Julieta Centeno, en su vivero hidropónico en Bahía Blanca

Más allá de lo productivo y organizativo, dice Julieta, es clave “encontrar algo que te apasione. Si no, lo terminás viviendo como una carga. La producción tiene muchos bemoles, pero si te apasiona lo disfrutás. Hago un producto y en un formato que no era conocido. Tuve que crear una tendencia de consumo y remarcar que a mis vegetales no es necesario lavarlos”.

¿Cómo compara el salto de la política, donde hay “cupos femeninos” al mundo emprendedor, donde no hay cupo alguno?, le preguntó Infobae. Para Julieta, en su rubro, la producción hidropónica, ligada al uso eficiente del agua (se ahorra un 90%, y un tercio de la que utiliza es de lluvia reciclada, al punto que llegó a estar 10 días sin usar agua de red) la cuestión es sencilla: “no concibo que se hable de mundo sostenible sin equidad de oportunidades”.

De todos modos, aclara, “el espacio se lo debe ganar uno”. Al respecto, Julieta recuerda que inicialmente se opuso a la iniciativa de cupos de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. “No lo veía bien, pero entendí es un factor de estímulo y por eso acompañé”, recuerda. Pero insiste: “yo escapo al feminismo, me siento cómoda con la complementariedad, los espacios están para ser llenados; no estoy en el ámbito corporativo, pero escucho de limitaciones en cargos gerenciales y en nivel de ingresos; es fundamental que las mujeres mostremos determinación y decisión”.

En VerdeA, concluye, “el foco es darles oportunidad de trabajo a mujeres que no han podido trabajar previamente. Nuestras colaboradoras son mujeres que no han tenido antes trabajo en blanco; me gusta que mujeres de 55 o más años pasen su experiencia a chicas de 18 me gusta unir esas dos puntas. Uno es uno y su equipo; sin las mujeres que trabajan conmigo, yo no podría hacer nada”.

Por las mañanas, Daniela González (33 años, sin hijos) es docente de Lengua y Literatura en dos escuelas, el “Secundario 9″ y la “Padre Manuel González, de El Calafate, Santa Cruz. Por la tarde se dedica a hacer chipás, a secas y “saborizados” o “Gourmet”.

Correntina y conocedora de todo tipo de chipas -desde los “chipa chirirí”, como los correntinos llaman a la torta frita, por el crujido que hace la masa al freírse, pasando por los chipa ‘mbocá, que se hacen mediante una masa ligada a un palo que gira alrededor del fuego, tipo spiedo, hasta el chipa guazú, en base a harina de maíz- a Daniela no le gustaron los de queso que probó ahí, a 80 kilómetros del majestuoso Glaciar Perito Moreno, donde vive con su pareja, Mariano, que trabaja en el Aeropuerto Internacional de la localidad.

A principios de 2022 decidió entonces iniciar su aventura productiva: chipas bien correntinos, con fécula de mandioca, huevo, manteca y –por supuesto- mucho queso, que Mariano rallaba con un rallador de zanahoria. Los vendían ya horneados y salían como por un tubo. Encararon entonces los chipas “saborizados”, o Gourmet, de salame y de chorizo colorado. Daniela encontró el punto justo (la receta es, claro, secreto industrial) y evalúan un tercer tipo, ya no de carne.

Daniela González, ante los ingredientes de Chipa Gourmet. De mañana, docente. De tarde, productora

Lejos de competir, Daniela tuvo desde el inicio apoyo y colaboración activa de su pareja. La venta, que hacen por redes como Instagram y Facebook, como Chipa Gourmet, y distribuyen martes, jueves y sábados, en bolsas de medio y de un kilo, creció exponencialmente. Hicieron entonces su mayor inversión, la compra de un freezer, para entregarlos congelados y ahorrar la etapa de horneado, que hacen solo como excepción, premio a los clientes más fieles, que les ayudaron a dar el salto inicial.

Ahora, además de vender a particulares, llevan su producto a Estilo Natural, Casa Raíz y Chicha y Limonada, tres locales comerciales, y a dos hoteles de la hiperturística localidad, que los ofrecen a sus clientes, mayormente extranjeros. Y ya iniciaron el trámite de registro de marca.

Me veo con franquicias por todos lados (González)

Al principio, Daniela y Mariano apostaban a vender unos 50/60 kilos, pero ya van por 160 al mes (unos 40 a 45 chipás, a $ 2.300 o $ 2.500 el kilo, según el tipo) y solicitaron al Municipio un lugar en la Fiesta de la Cerveza que se hará en diciembre en la bellísima ciudad al borde del Lago Argentino.

“Me veo con franquicias por todos lados”, dice Daniela, y sigue haciendo sus chipas con gracia y sabor correntinos. “Gourmet”, eso sí, y para todo el mundo.

Natalia Kargel (28 años, un hijo), licenciada en Relaciones Públicas, experta en Marketing Digital, trabajaba con éxito en una corporación. A mediados de 2019 fue mamá, experiencia que suele abrumar a jóvenes profesionales. Tras la licencia por maternidad, recuerda, “necesitaba reencontrarme con mi lado profesional, pero no me imaginaba ni deseaba volver al ritmo del mundo corporativo. Fue entonces que, en abril de 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus, inició su propio proyecto, Mamita Power.

Lo hizo, recuerda, “con un propósito muy marcado, que al día de hoy se sostiene y va más allá de ayudar a emprendedoras a potenciar sus marcas en el mundo digital: mi misión es darles herramientas desde el Marketing y la Comunicación e impulsarlas a que construyan un negocio que las haga sentirse orgullosas de sí mismas”.

Así, dice Natalia, logró juntar sus tres pasiones; comunicación, docencia y baile y actuación. “Mamita Power”, remarca, “me llevó a conocerme tal cual soy, a valorar mis conocimientos y mi carrera profesional, soltar el miedo a equivocarme, trabajar sin presión y no limitar mi creatividad; después de mamá, mi mejor título es emprendedora”.

Natalia Kargel y su principal herramienta de trabajo

Entre las ventajas, enumera, están diseñar la agenda teniendo en cuenta los eventos en el Jardín de su hijo, despertarse más tarde si tuvo una mala noche, cortar a la tarde para hacer alguna actividad física. Natalia ofrece cursos grabados de Tienda online, Instagram, Canva, mentorías personalizadas y servicios de Diseño y Tienda Online, que ayudan a “empoderar” otras mujeres que emprenden.

Entre sus clientes, dice a Infobae, tiene madres, mujeres adultas y jóvenes, a quienes ayuda a gestionar redes sociales, pensar estrategias de contenido y comunicar lo que hacen, de modo de hacer visible su negocio. “Las acompaño al momento de tomar decisiones y las ayudo a destrabar su creactividad, a liberar sus ideas más alocadas, que quizá no son tan alocadas. Algunas continúan, algunas dejan su emprendimiento en el camino, tiene mucho que ver con la motivación inicial”.

Al respecto, cuenta el caso de una joven que sufrió de anorexia, experiencia que le dio un concepto muy fuerte a su confección de ropa. “Fue más allá de la amplitud de talles, se extendió a lo que comunica, a la producción de videos que cuestionan la mirada sobre los cuerpos”.

Una parte de la clientela de Natalia, son “mamás abrumadas por la maternidad”, algo que -reconoce- “a mí también me pasó”. Mujeres que, superada esa etapa, tienen emprendimientos exitosos y generan ingresos que les permiten vivir. “Me cuesta decir empoderar, pero se sienten más confiadas, más seguras en sí mismas, lo puedo ver”, concluye.|

El avance de las mujeres en el campo del emprendedorismo no tiene paralelismo en los de la Economía académica ni en el de la Ciencia y Tecnología, donde parecen encontrar más obstáculos.

Una reciente encuesta sobre “violencia simbólica” (palabras o conductas agraviantes, sin llegar a la violencia física) en los lugares de trabajo, realizado por el portal de empleo Bumeran y diseñado por Grow, una organización especializada en género, encontró un muy alto porcentaje de situaciones de ese tipo en el mundo laboral tradicional, aquel que se desarrolla al interior de las empresas.

La proporción es aún superior en el caso de las mujeres, aunque es incierto qué relación tiene con la decisión de muchas mujeres de volcarse al emprendedorismo. “Es una hipótesis no comprobada: hay un solo estudio, en EEUU, en carreras relacionadas a la Ciencia y la Tecnología: que detectó que 45% de las mujeres que trabajaban en el sector cambian de industria o deciden alejarse y emprender por su cuenta, por motivos en general ligados a la violencia simbólica”, dijo Georgina Sticco de Grow.

Ha habido una sola mujer premio Nobel de Economía: Elinor Olstrom, en 2009. Nacida en plena depresión de los ‘30 (murió en 2012) (Getty Images)

En la Economía, en especial en el ámbito académico, ese sesgo es aún mayor. Por caso, ha habido una sola mujer premio Nobel de Economía: Elinor Olstrom, en 2009. Nacida en plena depresión de los ‘30s (murió en 2012), Olstrom, de extracción politóloga, fue reconocida por su contribución en el tema de los “bienes comunes” y junto a su marido, Vicent, creó un taller de tipo artesanal, para los estudiantes que trabajaban con ella: la idea era transmitir conocimientos en una relación del tipo maestro-aprendiz, pero sin jerarquía específica.

Datos compilados por María Inés Berniell, de la Universidad de La Plata, muestran también en la Argentina baja participación de las economistas en los ámbitos académico y profesional.

Tal vez la demostración más brutal de ese sesgo sea el estudio de Alice Wu, una joven graduada de la Universidad de Berkeley, que en 2017, usando recursos de Big Data y un diseño algorítimico, analizó más de 2,2 millones de posteos en el “Economics Jobs Market Rumors” (“Rumores sobre el mercado laboral de los economistas”), suerte de submundo ampliamente dominado por los varones.

Wu halló que las palabras más asociadas a un posteo referido a un varón eran “Macroeconomía”, “Supervisor”, “Director” y “Homosexual”, las 3 primeras asociadas a lo profesional, no así la cuarta. Peor aún fue lo que encontró en los posteos referidos a mujeres: los más frecuentes eran: “Atractiva”, “Casada”, “Embarazada”, “Linda”, “Hermosa” y “Tetas”.

El mundo del emprendedurismo, al menos, parece más abierto a las mujeres que el de los economistas académicos.

Pese a que más del 70% de los alumnos en la carrera de medicina son mujeres, en los cargos directivos y de decisión en las entidades de salud las mujeres ocupan el 25% (picjumbo.com de Pexels)

Pese a que más del 70% de los alumnos en la carrera de medicina son mujeres, en los cargos directivos y de decisión en las entidades de salud las mujeres ocupan el 25% (picjumbo.com de Pexels) Según el último informe de PNUD, “las brechas en el acceso a puestos de decisión son especialmente marcadas entre las y los médicos» (Getty)

Según el último informe de PNUD, “las brechas en el acceso a puestos de decisión son especialmente marcadas entre las y los médicos» (Getty) El concepto de “escaleras rotas” se refiere a las interrupciones en las trayectorias de la vida laboral de las mujeres (Getty)

El concepto de “escaleras rotas” se refiere a las interrupciones en las trayectorias de la vida laboral de las mujeres (Getty) Durante años, el rol de la mujer era exclusivamente el de cuidar a los hijos y ocuparse de las tareas de la casa

Durante años, el rol de la mujer era exclusivamente el de cuidar a los hijos y ocuparse de las tareas de la casa Es muy baja la representatividad femenina en la mayoría de las empresas, y el ámbito de la salud no es la excepción (Getty)

Es muy baja la representatividad femenina en la mayoría de las empresas, y el ámbito de la salud no es la excepción (Getty)

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/75GFSP32UGEERUXLXFHR6J4PI4.jpg)

9 de cada 10 mujeres emprendedoras necesita conocimientos financieros y para evaluar riesgos; 7 de cada 10 se financia con fondos propios

9 de cada 10 mujeres emprendedoras necesita conocimientos financieros y para evaluar riesgos; 7 de cada 10 se financia con fondos propios Según el estudio, realizado a fines de 2021, entonces 80% de las mujeres emprendedoras generaban ingresos inferiores a los $100.000 mensuales

Según el estudio, realizado a fines de 2021, entonces 80% de las mujeres emprendedoras generaban ingresos inferiores a los $100.000 mensuales En el área de Negocios vinculados a la Ciencia y Tecnología, el tema financiero es el principal obstáculo al emprendorismo femenino

En el área de Negocios vinculados a la Ciencia y Tecnología, el tema financiero es el principal obstáculo al emprendorismo femenino Casi que nací en una fábrica de quesos, recuerda Gabriela Benac, factótum del crecimiento de Luz Azul

Casi que nací en una fábrica de quesos, recuerda Gabriela Benac, factótum del crecimiento de Luz Azul Natalia Romero, en tránsito de llevar su startup de captura de carbono a España, luego de agotar posibilidades en la Argentina

Natalia Romero, en tránsito de llevar su startup de captura de carbono a España, luego de agotar posibilidades en la Argentina Julieta Centeno, en su vivero hidropónico en Bahía Blanca

Julieta Centeno, en su vivero hidropónico en Bahía Blanca Daniela González, ante los ingredientes de Chipa Gourmet. De mañana, docente. De tarde, productora

Daniela González, ante los ingredientes de Chipa Gourmet. De mañana, docente. De tarde, productora Natalia Kargel y su principal herramienta de trabajo

Natalia Kargel y su principal herramienta de trabajo Ha habido una sola mujer premio Nobel de Economía: Elinor Olstrom, en 2009. Nacida en plena depresión de los ‘30 (murió en 2012) (Getty Images)

Ha habido una sola mujer premio Nobel de Economía: Elinor Olstrom, en 2009. Nacida en plena depresión de los ‘30 (murió en 2012) (Getty Images)