“Lo que todas las mujeres debemos entender es que la llegada del cáncer de mama no avisa… No duele, muchas veces ni siquiera es palpable; por eso es tan peligroso”, cuenta la argentina Silvia Verón, de 45 años, mientras recrea todo el proceso que tuvo que enfrentar cuando en 2020 los resultados de su primera mamografía anunciaban nódulos en la mama derecha y microcalcificaciones en la izquierda. “Los resultados me llegaron en medio de la pandemia, sin trabajo y sin seguro social… Y acá los hospitales públicos dan turnos para dentro de un año o incluso más, así que decidí dejarlo pasar mientras pagaba las deudas más urgentes”, confiesa.

Para Verón, las prioridades estaban claras: mantener a sus hijos y sobrellevar el peso de la pandemia. Pasaron algunos meses hasta que recibió la llamada de su médico de cabecera, avisándole de que tendría acceso gratuito a las cirugías de extracción de las masas benignas de sus dos senos. Entonces su vida dio un giro: “Me vi junto a mujeres que debían acudir cada cierto tiempo a las quimioterapias, sin cabello, sin senos… Y eso es lo de menos. Incluso perdí a una de mis amigas por esta enfermedad”. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo en 2020 se registraron 2,2 millones de casos de cáncer de mama y 684.996 muertes en el mundo debido a esta enfermedad, lo que lo ha convertido en el tumor maligno más diagnosticado del planeta y la principal causa de muerte entre las mujeres. Si bien, el tratamiento integral para esta patología está disponible en menos del 15% de los países de ingresos bajos, mientras que la cobertura asciende al 90% en los de ingresos altos, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Una idea y mucho por hacer

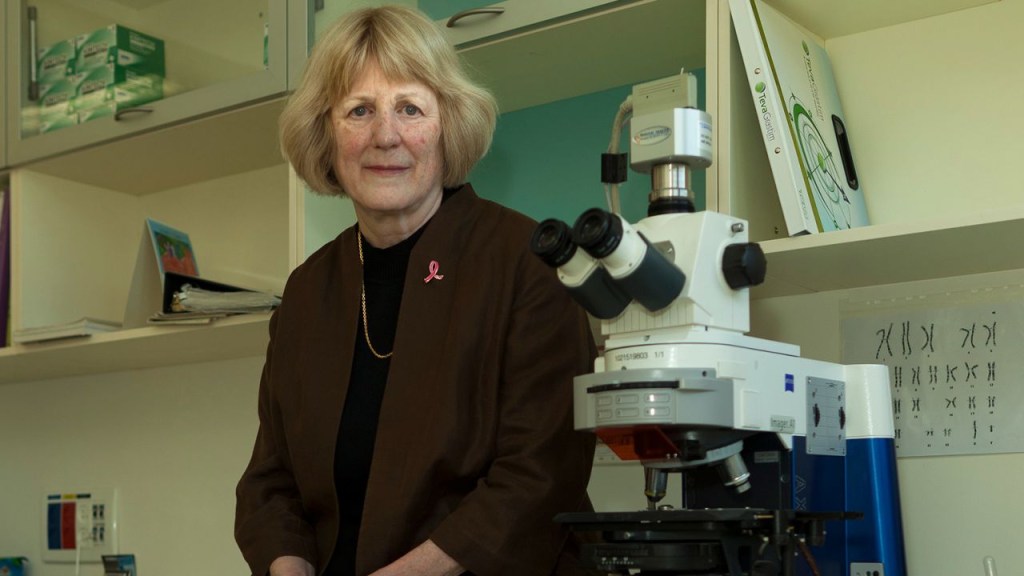

Ya en 2020, Argentina se posicionaba como el quinto país de América Latina con los índices más altos de pacientes con cáncer, con cifras que bordeaban los 130.878 casos nuevos en ambos sexos. De estos datos, el 73% corresponde al cáncer de mama. Guillermo Pepe es el director ejecutivo y fundador de Mamotest, una plataforma de diagnóstico y acompañamiento de pacientes. A través de un trabajo coordinado con gobiernos locales y fundaciones de ayuda social, ha logrado subvencionar los costes de las mamografías, ecografías mamarias y hasta tratamientos a más de 600.000 mujeres en las edades de mayor riesgo, a partir de los 40 años. Desde 2021, cuando dio el salto a México, ha apoyado a 18.000 nuevas pacientes.

Pepe cuenta que en 2013, cuando nació la iniciativa, el principal reto era hablar de telemedicina. En un país en donde las zonas más alejadas de la capital carecían de conectividad y sistemas médicos eficientes, el trabajo tuvo que empezar desde cero. “Aún ahora la gente cree que la telerradiografía es hablar por teléfono”, reconoce, mientras explica el funcionamiento de esta gran red. “La paciente asiste presencialmente al centro radiológico más cercano, esas radiografías son enviadas a través de internet a nuestros especialistas y en dos días están listos los resultados, junto con una nueva cita médica para analizar su estado de salud”.

En 2020, se registraron 2,2 millones de casos de cáncer de mama y 684.996 muertes en todo el mundo debido a esta enfermedad

Pero lo telemático de este sistema no es solo el uso de internet para el envío de las radiografías, sino también lo que Pepe denomina como “el eslabón perdido”. “Mezclamos la telerradiografía con la inteligencia artificial que nos permite estudiar criterios como la condición socioeconómica, el historial de salud y la genética de las pacientes”, afirma. Esta información se ha convertido en un punto de interés de gobiernos locales y empresas vinculadas con la salud para identificar las necesidades y posibles soluciones de prevención del cáncer. A cambio, los mismos organismos interesados en estos datos son los que deben subsidiar la atención, diagnóstico y tratamiento de las pacientes.

Pero el desconocimiento, el rechazo y sobre todo los niveles de pobreza han marcado la diferencia entre sobrevivir o no al cáncer.

No solo la enfermedad mata: falta de recursos, pobreza y desigualdad

“Muchas mujeres en situación de pobreza van postergando sus revisiones porque no tienen con qué pagar, la mayoría no tiene seguro social y las clínicas privadas te cobran un ojo de la cara; algunas son amas de casa o prefieren no perder un día de trabajo por hacerse sus controles anuales”, lamenta Agustín Fernández, director médico de Mamotest, tras finalizar una charla de prevención de cáncer de mama en un colegio de la provincia de Corrientes. “Empezamos con mi escuela, San Nicolás, y ahora ya hemos capacitado sobre cómo hacer un autoexamen de mamas, los factores de riesgo y los métodos de prevención a otros 15 centros de Buenos Aires y Corrientes. Viste que los chicos son quienes generan debate en casa, pues ya lo tenés, ahora ellos también están concienciados”, cuenta con tono distendido.

En las zonas alejadas de las grandes ciudades el equipo médico es analógico, faltan especialistas y una legislación que exija campañas de educación, prevención y que de facilidades de pago

Para Fernández, la prevención marca la diferencia en la calidad de vida de un paciente en estado inicial de cáncer, pero eso sí, aclara que esto no es tan fácil de conseguir. “En las zonas alejadas de las grandes ciudades el equipo médico es analógico, faltan especialistas y una legislación que exija campañas de educación, prevención y que de facilidades de pago”, asegura. “Si vos vivís con lo justo, es difícil que decidás gastarte 100 o 150 euros para hacerte una mamografía. Esto también es una cuestión de pobreza”, sentencia. La OMS, en su último informe sobre el impacto de esta enfermedad, ha anunciado que la supervivencia al cáncer de mama a cinco años del diagnóstico excede del 90% en los países de renta alta, mientras que en la India es del 66% y del 40% en Sudáfrica.

Fernández cuenta que no solo se trata de responsabilizar a las pacientes sobre su autocuidado, sino que el sistema médico debe proveer un seguimiento periódico de los tratamientos, así como acompañamiento emocional. “Tenemos casos de mujeres que se niegan a hacerse la mamografía porque tienen miedo a la muerte, y lo que deben saber es que con una detección temprana y un tratamiento completo y seguido se puede garantizar tiempo y calidad de vida”.

A partir de los 30 años, las mujeres deben realizarse ecografías de control, mientras que de 40 años en adelante, los cambios hormonales exigen estudios más detallados como la mamografía, así lo recomiendan los organismos internacionales de salud. Ahora, una cosa es la prevención y otra es cuando la enfermedad se detecta en un nivel avanzado. Fernández sostiene que la clave para asegurar más tiempo de vida en pacientes que viven en zonas de difícil acceso es adaptar las soluciones de oncología radioterápica a la situación sobre el terreno, con el apoyo de una infraestructura de seguridad adecuada.

A partir de los 30 años, las mujeres deben realizarse ecografías de control, mientras que de 40 años en adelante, los cambios hormonales exigen estudios más detallados como la mamografía

Pepe y Fernández coinciden en que, aunque provincias como Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe, en Argentina, y ahora ciudades como Monterrey, Veracruz, Guadalajara, Pachuca y Metepec, en México, ya han reducido la edad estándar de revisión mamográfica de 55 a 43 años, el cáncer es todavía la principal causa de muerte en mujeres. “El problema es que esta enfermedad sigue siendo diagnosticada en etapa tardía. Aún queda mucho por hacer”, asegura Pepe, que en 2021 fue reconocido por las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y el Premio Zayeb de Sostenibilidad por su trabajo de democratización de los servicios de salud. “La idea es seguir construyendo una autopista en donde aún no existe un camino para transitar”, finaliza Pepe, que ya se prepara para la nueva campaña del mes de prevención de cáncer de mama.

PAULA HERRERA