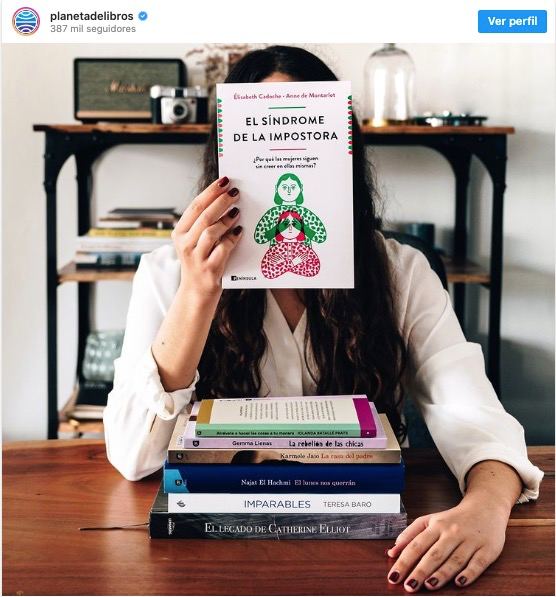

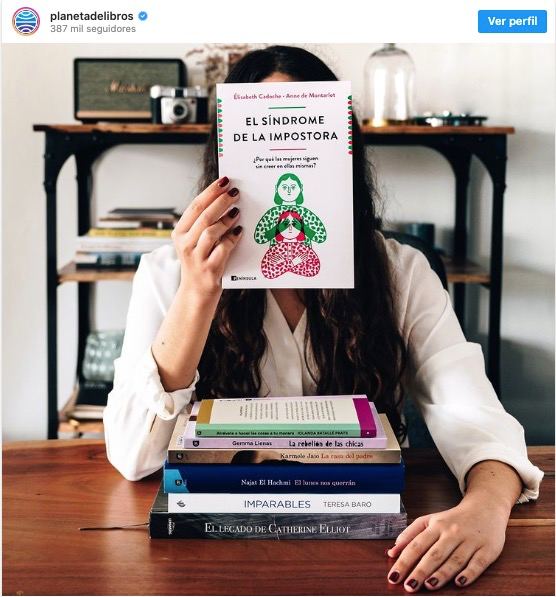

‘El síndrome de la impostora. Por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas’ (Península), de la periodista Elisabeth Cadoche y la psicoterapeuta Anne de Montarlot, es un libro que ahonda en las causas psicológicas del fenómeno, explica cómo líderes y creadoras –Michelle Obama, Angela Merkel o Margaret Atwood- lo han sufrido, y da herramientas para aprender a creer en una misma.

¿Por qué carecemos de tanta confianza en nosotras mismas?

Esta es precisamente la pregunta que dio origen al libro de estas dos autoras. Cadoche y Montarlot focalizan este fenómeno en las mujeres porque, por desgracia, nosotras lo sufrimos más. Una falta de confianza que no sólo abarca la vida profesional, sino que también implica que dejemos de ser personas seguras en el plano personal.

Así lo explican en el libro: “Para obtener un puesto de responsabilidad, en general, un hombre se posiciona como experto y aprende después. No hay escrúpulos; más bien tiende incluso a sobrestimar sus capacidades y su rendimiento. Por el contrario, la mayoría de las veces, una mujer habrá reflexionado mucho antes de lanzarse, de enviar su currículum o manifestar su interés por el puesto. Luego deberá sentirse sumamente ‘preparada’ para atribuirse a sí misma tan solo el derecho de atreverse a solicitarlo».

Pero como dicen las dos expertas, “cuando se instala la duda, empieza el trabajo de zapa, incluso si la mujer está demasiado cualificada. La idea de no merecer totalmente el puesto de responsabilidad que desea u ocupa, debérselo a la suerte, temer en todo momento que la descubran y la juzguen perpetúa estas creencias limitadoras”. Algo que nos lleva a la importancia actual de la figura del ‘coach’ en el ámbito de trabajo para encontrar el equilibrio entre las diferentes áreas de nuestra vida.

¿Te suena? Por desgracia, a nosotras también. Por eso quisimos hablar con estas dos mujeres para ahondar en este “síndrome de la impostora” y, sobre todo, para saber cómo controlarlo y poder disfrutar sin miedo, sintiendo que sí los merecemos, de nuestros éxitos laborales y personales.

https://www.instagram.com/p/CL7G6TQqd4a/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0387d7f5-0cce-497d-b218-009ae86d3980

Qué es el síndrome de la impostora

“¿Por qué en el colegio las chicas creen que no han estudiado lo suficiente y en cambio los chicos piensan que «el examen era muy difícil»? ¿Por qué en la actualidad, aunque las estadísticas continúen mostrando que ellas sacan mejores notas, sigue faltándoles confianza (cosa que además influirá profundamente en su desarrollo profesional)? ¿Por qué la mayoría de mujeres sienten que son un fraude en su trabajo y que sus éxitos son solo fruto de la buena suerte?”, se preguntan Cadoche y Montarlot en su libro. Y, como añaden, “esto es lo que se conoce como el síndrome de la impostora: una falta de autoestima que te lleva a dudar constantemente de tu potencial”. “La mujer con un sentimiento de impostora tiene la impresión de no merecer su éxito, que atribuye a la suerte o al azar. Nunca a sus propios méritos”. Y el problema, es que este síndrome puede durar toda la vida.

El síndrome de la impostora, como nos cuentan las autoras, gira en torno a la falta de autoestima. ¿Por qué? “La autoestima está ligada al sentimiento de armonía, a la forma en que nos vemos, a cómo nos evaluamos. Esta es la base sobre la que reposa la confianza en uno mismo, que es la confianza en sus habilidades, en sus competencias”, nos explican. “Si tienes una baja autoestima, estás por supuesto más expuesto a tener falta de confianza y a sufrir el síndrome de la impostora”, dicen.

Como apuntan las dos autoras, “cuando una carece de confianza en sí misma, aún puede recuperarla a través de la buena voluntad, la diligencia y la acción. Por contra, el síndrome de la impostora es un sentimiento paralizante, una falta particular de confianza en nosotros por la cual vivimos constantemente con miedo a ser expuestos. Al sufrir el síndrome, la imagen que tenemos de nosotros mismos está distorsionada. Nos percibimos como incompetentes, somos incapaces de interiorizar el éxito”.

Como cuentan en el libro las autoras, en 1978 las psicólogas estadounidenses Pauline Rose Clance y Suzanne Imes bautizan este fenómeno particular y extremo de duda de uno mismo como “síndrome del impostor”. Pero, como aclaran, “la experiencia de la impostura no es un trastorno mental (no forma parte del manual psiquiátrico de trastornos mentales, el DSM-5). Revela, sin embargo, una forma de pensar paralizadora que solo favorece unas determinadas creencias sobre uno mismo”.

Respecto a este sentimiento tan terrible, llama mucho la atención un testimonio del libro: “Aún tengo algo de síndrome de la impostora; no se acaba nunca, ni siquiera en este instante en que ustedes me van a escuchar; no me abandona, este sentimiento de que no deberían tomarme en serio. ¿Qué sé yo? Lo comparto con ustedes porque todos dudamos de nuestras capacidades, de nuestro poder y de qué es ese poder”. Como cuentan Cadoche y Montarlot, esta frase fue pronunciada por la mismísima ¡Michelle Obama! durante la presentación de su libro ‘Mi historia’ en una escuela a rebosar del norte de Londres.

Como subrayan las autoras, “al final, la falta de confianza en sí mismas es común en muchas mujeres. Todas la hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Especialmente durante los períodos de transición”.

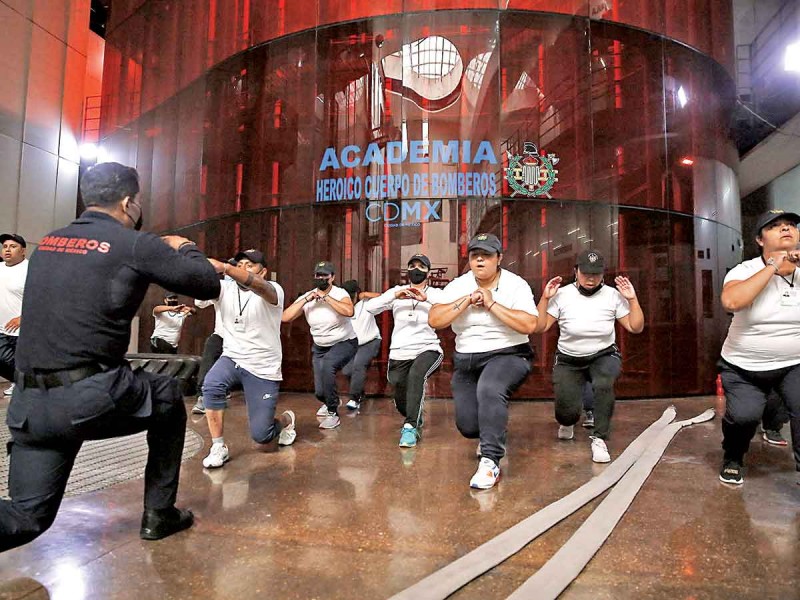

CARLOS CIUDAD PHOTOSGETTY IMAGES

¿Por qué nos afecta más a las mujeres el síndrome de la impostora?

Este síndrome parece tener su origen en la infancia. Como explican las autoras de ‘El síndrome de la impostora’, “hay que tener en cuenta que los niños están ‘condicionados’ por buscar la aprobación de sus padres. Si uno ha recibido duras críticas, indiferencia, frialdad, una mirada condicional sujeta a criterios de valor (te querremos si lo logras), un estilo de apego que no es realmente tranquilizador, será complicado: porque en el fondo, vamos a sentirnos personas poco válidas, no tan buenas, personas que se dicen a sí mismas ‘si me trataron así… es porque en cierto modo… ¡me lo merecía!’”.

También influye a veces el hecho, como explican las dos autoras, de “ser etiquetado dentro de la familia como ‘el inteligente’, ‘el habilidoso’, etc., lo que también afecta a la integridad del niño y lo encierra en una definición que lo frena y puede llevarlo a dudar de sí mismo”.

“Además, alternar críticas negativas con elogios crea un desajuste que luego hará que a ese niño o niña le sea difícil atribuirse el mérito de los éxitos e internalizar sus habilidades”, afirman. “25 años después, la misma persona tendrá dificultades para creer que su jefe pueda considerarla para tal o cual promoción y se dirá a sí misma: ‘él cree que soy capaz, pero no es así; ¡es solo cuestión de tiempo para que se dé cuenta!’», añaden.

¿Por qué este síndrome afecta más a las mujeres? Como argumentan Cadoche y Montarlot, “las mujeres tienen una herencia histórica y social muy importante. Han sido criadas durante siglos en la fragilidad, bajo la dominación masculina. Durante mucho tiempo han estado confinadas al ámbito privado: a cuidar de sus familias, casarse, tener hijos. Y la sociedad las bombardea con un mandato a la belleza, al rendimiento, a la perfección”.

Así, según las autoras, “hemos internalizado todos los estereotipos vinculados a esta herencia. A pesar de que las cosas han cambiado en los últimos cincuenta años, los clichés tardan en morir, están casi escritos en nuestro ADN. Por supuesto, también puede haber razones familiares: así como la sociedad otorga a las mujeres esta mirada condicional, integrada sin su conocimiento, el papel de las creencias educativas y parentales también ayuda a establecer un terreno fértil para la inseguridad crónica”.

JOERG STEFFENSGETTY IMAGES

Cómo nos afecta en el trabajo el síndrome de la impostora

Como cuentan Cadoche y Montarlot en su libro, hay una variante “delicada y perversa” del síndrome de la impostora que describen de la siguiente forma: “Cuanto más éxito tiene la persona, más duda de lo que ha conseguido. Es ahí donde reside el dolor de este fenómeno: persiste y se alimenta, paradójicamente, de los logros que la persona puede acumular. Cuanto más presente está el éxito, más crece el sentimiento de ansiedad. Triunfar aprisiona a la persona en un círculo vicioso y la incita a pensar de forma sesgada: ‘¡Uf! He engañado de nuevo a todo el mundo sin que me hayan descubierto; me he salido con la mía esta vez’”.

“Para quienes tienen un sentimiento de impostura, las causas del éxito son solo externas (por consiguiente, inestables y que escapan a su control). Estas causas externas pueden ser la suerte, la gentileza de los demás o sus errores de juicio. Nunca sus propios méritos”, dicen las expertas.

Este síndrome, como añaden Cadoche y Montarlot, “es una combinación de autocrítica, de duda de uno mismo y de miedo al fracaso, unido a unos cambios constantes y extraños que nos hacen dudar entre sobrecargarnos de trabajo y procrastinar”.

¿Te ocurre algo similar respecto a tu trabajo? Como explican las expertas, “en el caso del perfeccionismo, trabajaremos en exceso, no contaremos nuestras horas y si tenemos éxito, ‘culparemos’ de nuestro éxito a este arduo trabajo, no a nuestras habilidades. Y trabajaremos aún más en la próxima misión, lo que nos podría conducir al agotamiento”. La otra estrategia compensatoria, como añaden, será la de postergar las cosas y el autosabotaje. “Como nos sentimos incapaces de tener éxito, hacemos todo lo posible para fracasar”.

¿Y en lo personal, cómo se manifiesta este síndrome? “En nuestra vida personal, el síndrome de la impostora puede manifestarse como un aborrecimiento de uno mismo o del propio cuerpo. Si no nos amamos y alguien nos ama, no le creeremos, no nos sentimos a la altura y nos imaginamos que el otro se dará cuenta de su error y nos abandonará. Así que estamos haciendo todo lo posible para acelerar la separación y sabotearemos nuestra relación”, cuentan.

Cómo identificar este síndrome y ¡cómo superarlo!

“A veces no nos damos cuenta de que estamos sufriendo el síndrome de la impostora, no logramos poner nombre a este sufrimiento, a esta duda crónica”, dicen Cadoche y Montarlot. “Desarrollamos una especie de vergüenza que hace que no podamos hablar de ello con nadie, y por tanto que no podamos salir de él”, añaden.

Según las autoras de ‘El síndrome de la impostora’, identificarlo, hablar de él es muy liberador y nos permite sacudirnos la culpa. “Entender lo que nos afecta directamente nos ayudará a mejorar. Luego, si una está lista para deconstruir, revisar ciertas creencias limitantes, es probable que logre deshacerse de ellas”. Cadoche y Montarlot dan buenas pistas en esta dirección en el libro. Pero, si el sentimiento es demasiado destructivo, subrayan la importancia de buscar ayuda psicológica.

¿Cómo superarlo? Como dicen Cadoche y Montarlot “creemos firmemente en la política de los pequeños pasos: si es difícil desafiar ciertos comportamientos de la noche a la mañana, una puede intentar salir de su zona de confort dando un paso detrás de otro”. También puede ser interesante, como apuntan, anotar todos tus logros, todos tus éxitos en un cuaderno. “Cuando comenzamos a perder la confianza en nosotros mismos, podemos releer nuestras ‘hazañas’ y darnos cuenta de todo lo que hemos logrado”, añaden. Las autoras de ‘El síndrome de la impostora’ también recalcan lo importante que es “rodearse bien, tener mujeres cariñosas a tu alrededor y modelos a seguir que nos inspiren y nos potencien”.

Para terminar, una última reflexión extraída de ‘El síndrome de la impostora’: “No podemos vivir en una sociedad en la que una minoría de las mujeres accede a cargos importantes, donde la gran mayoría se atiene a sus funciones, sus salarios y sus puestos totalmente resignadas y en profesiones menos valoradas -erróneamente-, como la salud, la educación, lo social…”. Ciertamente, no lo tenemos fácil… por eso es el momento de romper con clichés, techos de cristal y estereotipos para demostrar nuestra valía y de una vez por todas creer en nosotras mismas, sin peros ni autosabotajes.