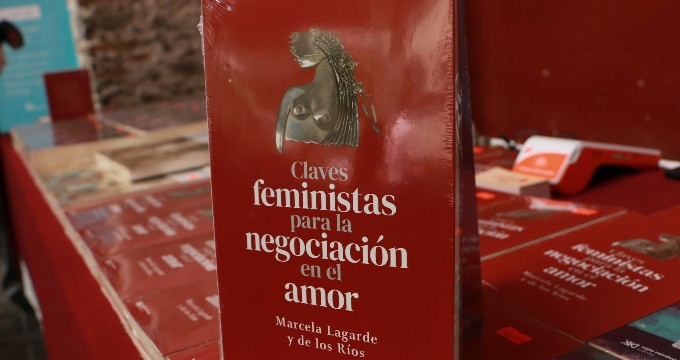

De acuerdo con datos epidemiológicos, 8.8 por ciento de los mexicanos, es decir, 11 millones 343 mil personas, sufren depresión, siendo las mujeres las que tienen el doble de probabilidades de experimentar esta enfermedad a lo largo de su vida.

Jacqueline Cortés, presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, asegura que la depresión es la primera causa de discapacidad entre las mujeres, mientras que en los hombres es la novena.

El sesgo de género crece desde la pubertad a consecuencia de factores hereditarios, la violencia en el hogar, un evento traumático como el fallecimiento de familiares o aspectos de estigmatización culturales, coincidieron expertos del Seminario de Salud Mental.

Esta enfermedad afecta más a ellas debido a que son las más proclives a sufrir síndrome de sobrecarga de la cuidadora, cambios hormonales, enfermedades físicas, deterioro cognitivo, enfermedades degenerativas y dolor.

Cortés, quien también es responsable de la Clínica de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que la gente tiende a minimizar sus consecuencias, lo que hace que quienes la padecen se sientan solas.

La especialista indicó que hay múltiples determinantes que exponen más a las mujeres, tales como cambios hormonales (la adolescencia, el embarazo y el climaterio), los culturales, los sociales y las vivencias emocionales.

Entre los factores sociales están la pobreza, el nivel educativo, la violencia de género, encasillar a las mujeres como amas de casa, cuidadoras de la familia y desaprobación del éxito laboral de ellas.

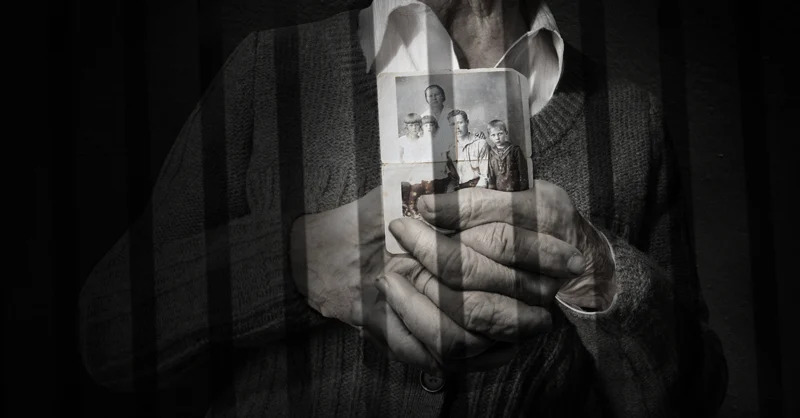

Otro factor que incide es la pérdida de seres queridos, que es lo que vimos durante las etapas más fuertes de la pandemia de Covid-19. Ello generó trastornos por estrés postraumático, máxime cuando los hospitales estuvieron cerrados; no había camas ni ventiladores.

“Al cerebro se le puede agredir con un golpe, con una infección como Covid, pero también con un trauma psicológico”, dijo Cortés.

En lo biológico, las mujeres están más expuestas a la depresión durante la lactancia, dado que si a los bebés se les expone al abandono ello puede generar estadios de depresión que se expresan con irritabilidad.

Un segundo momento puede ocurrir en la edad escolar, en la adolescencia, por los cambios hormonales que enfrentan en la etapa premenstrual y el inicio de la menstruación, donde las manifestaciones pueden ser las alteraciones en la concentración, en la memoria; pensar demasiado en sus problemas y bajo rendimiento escolar.

Se estima que son hasta 5.8 por ciento de las mujeres en ese grupo de población las que padecen estos trastornos.

Cortés consideró que en esta etapa hay quienes presentan el llamado trastorno disfórico premenstrual, que es una condición de depresión que puede durar hasta quince días por mes por los malestares previos y durante la menstruación.

En este periodo la depresión también puede estar asociada a la percepción de la imagen, la delgadez, el desarrollo profesional y escolar.

Un tercer momento lo enfrentan durante el embarazo y suele presentarse en los primeros tres meses o después del parto. En esta etapa se estima que entre 50 y 80 por ciento de las mujeres pueden presentar depresión que se acompaña de llanto fácil, ansiedad, irritabilidad, inestabilidad emocional, alteraciones del sueño y apetito.

También se incluye en ellas a quienes tienen abortos espontáneos y las que no pueden ser mamás.

En la menopausia, por el cambio hormonal, vuelve el riesgo de depresión con alteraciones del sueño, el cambio de la imagen y los roles que se desempeñan en lo social y familiar.

Aunque es multifactorial, se requiere atención para detectar con oportunidad estados de depresión persistente en donde la sintomatología que dura más de un año, de forma leve o crónica, si es atendida puede ser tratable.

De no hacerlo, hay quienes pierden la capacidad de disfrutar los diferentes momentos de su vida, se acostumbran a vivir deprimidos o en etapas más avanzadas puede derivar hasta en el suicidio.

También los hombres

Si bien puede ser una enfermedad asociada a las mujeres, los hombres no están exentos.

Un caso es el de Omar, quien desde hace 30 años padece depresión y desde que se presentó por primera vez a los casi 18 años él ha tenido tres recaídas (24, 29 y 38 años) que le provocaron dejar todo: escuela, familia, parejas y trabajo por lo momentos de irritabilidad, falta de concentración, ansiedad, miedo.

Cuenta que en su primera depresión su mamá le ofreció, desde un té, remedios caseros que recomendaban sus familiares, e incluso recurrió a la homeopatía.

Sin mejoras, recurrió al nutriólogo, al cardiólogo, al otorrinolaringólogo, al psicólogo y al psiquiatra para obtener el diagnóstico y tratamiento adecuado.

“Tenía desajustes bioquímicos y había gente que me decía: ‘no creo que no tengas ganas de ir al antro, divertirte, jugar fútbol. Te estás haciendo’, y eso hacía que mis amigos me dejaran de buscar, eso me deprimía más al grado de no quererme ni bañar… Me volvía una carga para mi familia, para mi pareja”, contó Omar.

La medicina fue la mejor alternativa para mejorar la condición cerebral, lograr la estabilidad, asegura.

Cambio en la forma de vida

Edilberto Peña, secretario regional de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, dijo que para el año 2035 se estima que el 33 por ciento de los hogares van a ser unipersonales.

Es decir, no serán ni en familia ni en pareja, lo que significa que habrá menos redes de apoyo entre las personas, de forma que la salud mental será el distintivo de atención porque la autoestima caerá, habrá pocas personas que tengan familiares y amigos con quién hablar para manejar sus emociones. En gran parte impulsado por el mundo digital que aleja a las personas del contacto humano y también como efecto de la pandemia.

Indicó que para prevenir enfermedades mentales, como la depresión, antes que buscar alternativa entre los fármacos es importante mejorar el estilo de vida: hacer ejercicio, comer bien, bajar el colesterol, la presión arterial y la glucosa.

“La depresión no es un defecto de carácter, no es una decisión, no es castigo divino, es una enfermedad del cerebro… Si tengo depresión puedo transferirla a mi descendencia: depresión, ansiedad, trastorno bipolar o esquizofrenia, y cómo se dé esa combinación dependerá del estilo de vida de cada persona”.