Vivir con endometriosis es vivir sometida al dolor, el dolor en muchas formas.

Para Quetzalli Sotelo, bióloga y documentalista de 45 años, se traduce en “punzadas agudas, dolor irradiado y dolor paralizante, dolor intenso al evacuar, al tener relaciones sexuales, dolor, dolor, dolor”.

Para su hermana Elisa, música de 33 años, “a veces se siente como una aguja en el trasero, a veces como un monstruo en el vientre con tentáculos de dolor punzante, que abarcan desde las rodillas hasta los hombros. Un dolor acompañado de una neblina mental y una fatiga y pesadez física que no te permite ni siquiera estar sentada, ni trabajar desde la cama. Un dolor acompañado de náusea, de llanto, de impotencia absoluta”.

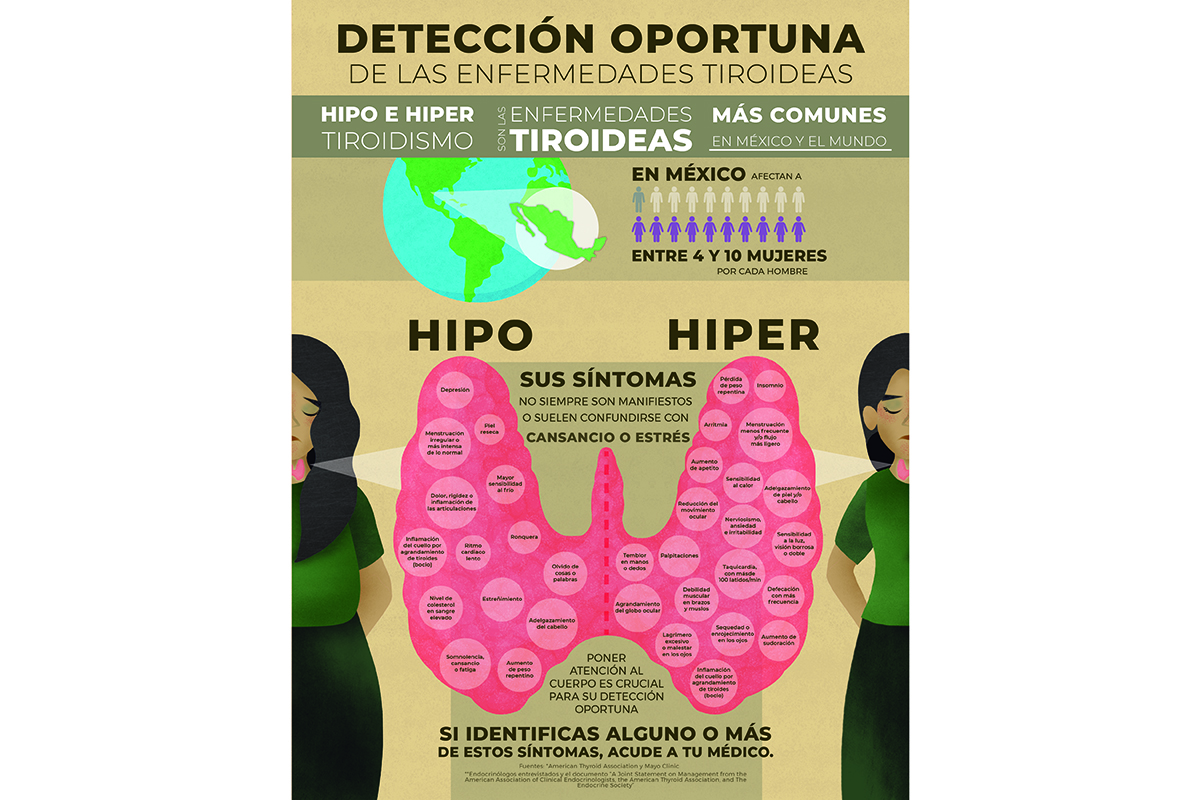

La endometriosis se puede explicar así: es cuando las células del endometrio, ese tejido que se desprende y sangra en cada ciclo menstrual, crecen fuera del útero por razones aún desconocidas e invaden otros órganos, como el riñón, el intestino, el colon, causando dolor en cada menstruación.

Pero el mayor problema no es la enfermedad, sino lo poco que se sabe de ella, aun cuando afecta a una de cada diez mujeres y su existencia se reconoció desde 1860. Este desconocimiento provoca que el diagnóstico tarde al menos diez años y el tratamiento sea inadecuado.

En México no hay cifras, pero en España calculan que en al menos 700 enfermedades hay un mayor retraso en el diagnóstico para las mujeres que para los hombres.

Y si bien la endometriosis es una enfermedad exclusiva de mujeres, o personas con útero, hay otras enfermedades que no lo son y sobre las que tampoco se sabe cómo afectan en particular al sexo femenino. Esto quiere decir que existe un sesgo de género en la investigación, la práctica y el diagnóstico médico.

Quetzalli y Elisa lo saben: lo vivieron. Durante 20 años no tuvieron un tratamiento adecuado. Toda una vida de escuchar a sus médicos asegurarles que su dolor era normal: “tómate estos analgésicos, no hay nada que podamos hacer”.

Mujeres excluidas e invisibles

Una de las cosas que más mueve a Quetzalli aún después de su operación tiene que ver con el hecho de que socialmente se nos obliga a las mujeres a vivir con dolor como el que provoca la endometriosis. En esta fotografía ella escribe con su puño y letra: “Habla tu dolor, valida lo que sientes” / Foto: Greta Rico

El sesgo de género en la investigación, la atención y el diagnóstico médico se manifiesta en la exclusión e invisibilización de las mujeres y sus padecimientos.

En la investigación médica, este sesgo impide conocer cómo afectan las enfermedades de manera específica a las mujeres, e influye en el desarrollo de medicamentos y vacunas; en la atención médica, el principal y más visible ejemplo es la violencia obstétrica, y en el diagnóstico ocurre cuando, como en el caso de Quetzalli y Elisa, existe un mínimo esfuerzo.

Históricamente las mujeres -y las hembras, para el caso de investigaciones con animales- han estado excluidas de los ensayos clínicos, aduciendo que la menstruación puede causar error en el análisis, o que se puede afectar su descendencia o fertilidad, aunque se ha demostrado que esta subrepresentación provoca peores resultados.

El sesgo también se revela en el hecho de que “el porcentaje de mujeres que no reciben un tratamiento adecuado es superior al de los hombres (…), y que el personal médico tiende a realizar diagnósticos más sofisticados y mayores esfuerzos terapéuticos para resolver los problemas de salud de los hombres que de las mujeres”, afirma Luz María Moreno, coordinadora del Programa de Estudios de Género y Salud, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, en su artículo El género: un determinante social de la salud-enfermedad-atención (2016).

Ciencia bikini

De 2016 a 2019, Patricia Rodil tuvo una empresa de dispositivos médicos y participaba en eventos de emprendimiento, innovación y tecnología en salud, a los que asistían especialistas en diversas áreas, pero “de cada cien personas veía 96 hombres y sólo cuatro o cinco mujeres”.

Ella es doctorante en Biología Molecular y fundadora de Científicas Mexicanas, un colectivo que busca visibilizar el trabajo de las mujeres en México en todo tipo de ciencia, tecnología e innovación, y crear un espacio, una red de apoyo, donde se pueda hablar de los retos y las dificultades particulares de las mujeres en el sistema científico.

La situación que Patricia veía en esos encuentros de salud le llamaba la atención “porque mi mamá es enfermera, mis tías son médicos, y yo decía: a lo largo de la historia las mujeres hemos sido las encargadas del cuidado (en casa), y del cuidado de los pacientes, pero cuando estamos hablando de aspectos tecnológicos, científicos, innovadores, las mujeres ya no estamos presentes. Me empecé a preguntar por qué”.

Lo que encontró es que el sesgo de género en la ciencia médica es una herencia aristotélica: “Aristóteles hablaba de las mujeres como un hombre mutilado, y de ahí viene esta idea de que el cuerpo de la mujer es algo alterado respecto de la norma, que es el cuerpo masculino”.

Bajo esa falsa premisa, históricamente se ha excluido a las mujeres tanto de la investigación, como de ser cuerpos investigados, con algunas excepciones no siempre afortunadas que se enmarcan en la llamada “ciencia bikini”, un concepto al que se recurre para denunciar el sesgo de género.

La “ciencia bikini” considera que las únicas diferencias entre el hombre y la mujer están en aquellas partes del cuerpo que cubre el bikini: los pechos y la zona genital, como si el resto de los órganos y los procesos fisiológicos fueran iguales en ambos sexos. Nada más lejano de la realidad.

Un análisis del 2009 sobre investigaciones en biología pone de manifiesto cómo opera la llamada “ciencia bikini”: las mujeres sí fueron incluidas en todos los estudios sobre reproducción, pero en muy pocos sobre el cerebro, dando por hecho que se trata de un órgano que opera y funciona igual en hombres y mujeres.

Una exclusión histórica

Elisa muestra uno de los varios tipos de analgésicos que tomaba cuando sufría de dolores intensos. Durante años probó de varios tipos en diferentes dosis, pero nada le calmaba el dolor por completo / Foto: Greta Rico

La clásica escena de la persona con dolor en el brazo izquierdo, luego en el pecho, que se encoge y se marea son síntomas de un ataque al corazón, pero sólo en los hombres.

Cuando una mujer tiene un infarto puede que ni siquiera tenga dolor en el pecho, tal vez sólo en la espalda, quizás sienta fatiga, dificultad para respirar y una variedad de síntomas, algunos silenciosos, diferentes a los de un hombre.

Ignorar lo anterior es un sesgo de género, advierte Luz María Moreno, médica feminista, formada en perspectiva género por Graciela Hierro, introductora de la filosofía feminista y principal promotora de la apertura de centros y programas de estudios de género.

En la práctica médica “piensan que las mujeres somos emocionales -señala Moreno-, que somos histéricas, y lo que pasa es que no nos duele, piensan que es gastritis, nos dan antiácidos y nos mandan a la casa, y hay mujeres que regresan con el infarto avanzado o ya no regresan”.

Esto se debe a la exclusión de mujeres en los estudios sobre este padecimiento. Por ejemplo hay uno que hicieron en los 80s, en el que participaron casi 13 mil hombres, pero ninguna mujer.

En otro ensayo clínico para desarrollar un fármaco, sólo el 20 por ciento de participantes era mujer; después de unos años de recomendar su uso para aliviar la enfermedad cardiovascular, analizaron la evolución de pacientes y encontraron que aceleró la muerte en algunas mujeres que lo tomaron.

Esta reacción del fármaco fue identificada desde el grupo de estudio inicial, pero como en proporción afectaba a pocas personas, lo pasaron por alto.

De hecho fue apenas en 2016, cuando la American Heart Association publicó un artículo donde reconocía las diferencias en mujeres y hombres con enfermedad cardiovascular.

“Eso nos hace preguntarnos cuántas otras condiciones no estamos reconociendo que son diferentes entre ambos sexos”, cuestiona Patricia Rodil. La pregunta se vuelve personal porque ella padece una enfermedad autoinmune, y cuando habla con otras pacientes, pues en su mayoría son mujeres, encuentra demasiadas preguntas y pocas respuestas.

Y es que sobre las enfermedades autoinmunes, aquellas en las que el sistema inmunitario es atacado por agentes externos o por nuestro propio cuerpo, como es el caso del lupus o la artritis reumatoide, hay pocos estudios, y el porcentaje de mujeres que la padecen (80%) es dramáticamente mayor que el de los hombres.

Así como Patricia, Elisa también encontró más preguntas que respuestas sobre la endometriosis, hasta que un día ni siquiera se podía parar del dolor y decidió investigar por su cuenta. “Sólo recuerdo estar tirada, llorando y decir: esto no lo quiero, ya me cansé”.

La que busca

“Quisiera decirles a muchas mujeres que en verdad, es posible tener una vida sin dolor” menciona Elisa mientras escribe sobre su retrato en una instantánea / Foto: Greta Rico

Elisa encontró Nancy’s Nook Endometriosis Education, un grupo en Facebook donde se comparte información sobre la endometriosis y su tratamiento. Dar con el grupo fue fácil, lo difícil fue leer todos los artículos disponibles (en inglés), un proceso que le tomó año y medio.

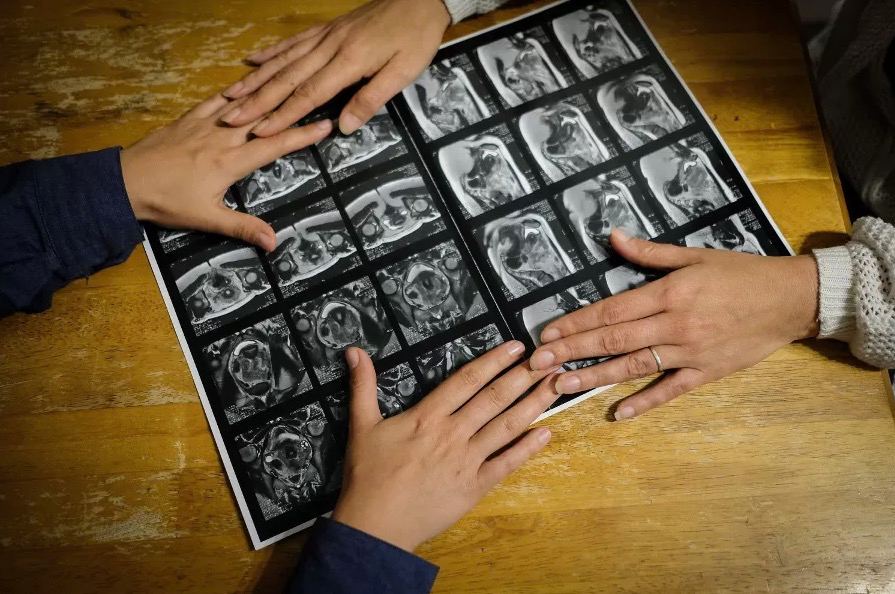

Ahí supo “que la endometriosis sí es diagnosticable con una resonancia magnética y alguien que la sepa leer, y no sólo eso, es curable con cirugía de escisión, una cirugía complicadísima que tiene que realizar un especialista que sepa reconocer y quitar las lesiones de endometriosis en la maraña de nervios, venas y arterias que es el vientre humano”.

En ese mismo grupo encontró una lista de médicos certificados por la European Academy of Gynaecological Surgery para realizar esa cirugía. En México hay solo uno, uno para atender una enfermedad crónica incapacitante que afecta a una de cada diez mujeres.

Se trata de Ramiro Cabrera Carranco, médico cirujano con especialidad en Ginecología y Obstetricia y Alta Especialidad Endoscopia Ginecológica enfocado en la atención de pacientes con endometriosis.

Desde la primera cita con Cabrera, Elisa explicó sus síntomas y los de su hermana. Recordó cuando Quetzalli terminó en Urgencias luego de doce días sin poder ir al baño, y que justo antes de su menstruación sangraba por el recto. Era una señal de alarma que su anterior médico, supuestamente especialista en endometriosis, pasó por alto.

“Seguramente son hemorroides”, recuerda Quetzalli que le dijo y le recomendó buscar un proctólogo.

Para Luz María Moreno, el sesgo de género en la atención y el diagnóstico clínico se traduce en prejuicio, maltrato y violencia, no sólo obstétrica.

“La violencia existe en toda la atención médica, en las consultas no les explican bien sus enfermedades, porque piensan que las mujeres no entienden y se les da menos atención, incluso se le llama a la pareja, eso es parte de este maltrato; se les interrumpe más (…), no se les permite decir lo que les pasa o se piensa que hablan mucho, que no saben explicar sus problemas”.

Parirme a mí misma

Finalmente un jueves de marzo, Elisa se sometió a una histerectomía contrariando el protocolo médico, pues no está recomendada para mujeres en edad fértil: “Los médicos se meten con tu cuerpo reproductivo como si fuera de ellos, ‘vamos a proteger tu útero a toda costa’. Yo no lo necesito, no me quiero embarazar, (…) si sólo me está causando dolor, por qué tendría que seguir con esto”.

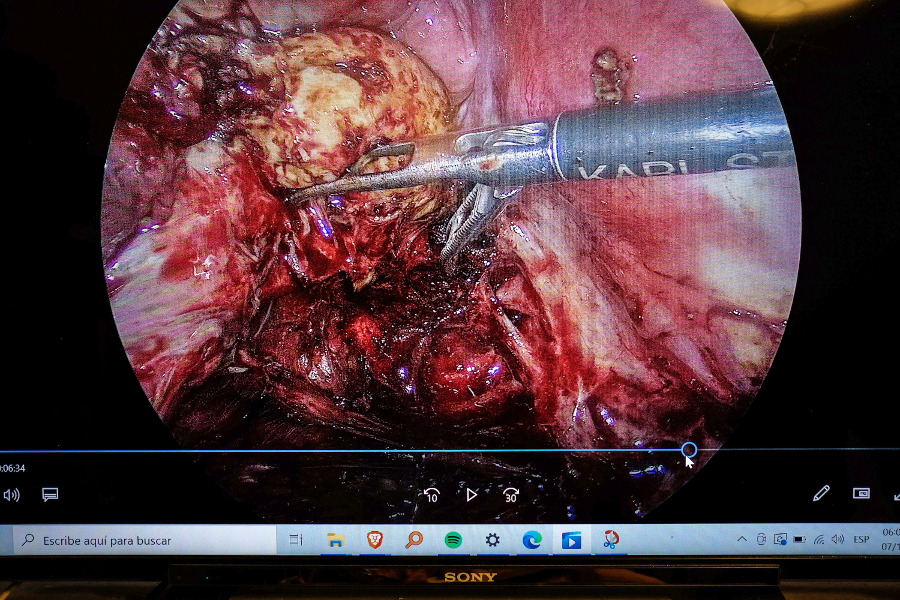

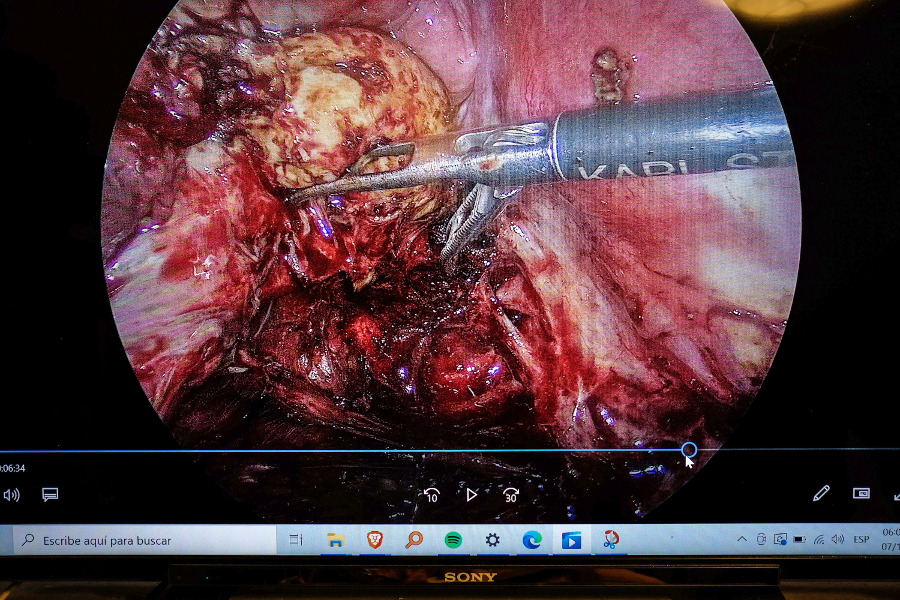

Además de la histerectomía, su médico le hizo la cirugía de escisión para retirar el daño encontrado en el peritoneo, la membrana que cubre la superficie interior del abdomen; en la central nerviosa del plexo sacro, que se encarga del control de glúteos, la pelvis y los esfínteres; y también encontró lesiones rodeando su uréter.

A diferencia de Elisa, para Quetzalli aceptar la cirugía fue un proceso mucho más complicado por las implicaciones personales de quedarse sin útero. Su deseo de ser madre se anteponía a la recomendación médica, y tuvo que hacer una evaluación profunda sobre lo que quería para sí misma y su futuro.

“Yo había dicho no a la histerectomía, no y punto. Porque dije: está súper lastimado mi útero, pero si lo pierdo, qué soy, qué queda, voy a ser como esta freak total. Era una cosa muy profunda, yo quería tener la posibilidad de…”, Quetzalli se detiene unos segundos. Contiene el llanto.

En la imagen se muestra una escena del video de la histerectomía de Quetzalli: “el médico me dijo que mi grado de endometriosis es el más alto, mira mi ovario, esta deforme y lleno de tejido enfermo, todo eso negro que se ve alrededor es la endometriosis” / Foto: Greta Rico

Continúa sin concluir la frase: “Me tuve que enfrentar a decirme: tu vida no ha sido casarte y tener hijos, tienes 45 años y por quién sabe qué cuento de hadas que está como un chip metido, no has validado tu vida, y creo que esta es una oportunidad muy bonita para decir: valida todo lo que tienes y si esto te está destrozando, déjalo ir”.

“Fue algo muy personal, muy privado, y quise hacerme la histerectomía desde ahí, como parirme a mí misma. Decir esta soy yo, con estas decisiones, y me duele en el alma que se vaya mi útero, pero yo necesito que pase esto”, dice tranquila. Resuelta.

Su idea de poder embarazarse fue alimentada durante años por su ginecólogo, quien le aseguraba que seguía siendo fértil. “Y la verdad ese era el único mensaje que yo quería escuchar, entonces cuando me lo decía, a mí no me importaba si me estaba deshaciendo, (pensaba) si sigo siendo fértil, está increíble”.

El sesgo de género también ocurre cuando se minimizan los síntomas, neutralizan a la paciente mediante otros diagnósticos, engañándola y culpándola, diciéndole que tiene un ataque de ansiedad, que es histérica, que tiene problemas psicosomáticos, o de plano diciéndoles que lo que sienten no es una enfermedad, o no existe más que en su cabeza.

“Algo que probablemente a un hombre no le hagan”, considera Patricia Rodil.

Las vacunas COVID

Imposible saber quién fue la primera, pero de pronto varias mujeres comenzaron a denunciar en redes sociales que la vacuna anti COVID-19 había alterado su ciclo menstrual, una alteración que no era igual para todas, ni tampoco parecía estar asociada a alguna vacuna en particular.

Al respecto, Thalía García Téllez, doctora en Enfermedades Infecciosas por la Universidad París-Diderot y el Instituto Pasteur de París, inmunoviróloga y coordinadora de ensayos clínicos de vacunas en Francia, explica que para cada estudio clínico hay una lista de efectos secundarios esperados y en esa lista jamás se considera un impacto hormonal o ginecológico.

Es decir que “existe un sesgo desde la manera en que se planea un estudio clínico”, pero añade que es causa y efecto, pues “no podemos incluirlo en investigación clínica, porque no hemos visto que impacte, pero en realidad no tenemos datos, porque del otro lado (de las participantes en estudios clínicos) tampoco consideran necesario reportarlo”.

Además apunta hacia otra parte: el tratamiento, donde considera que al menos sí hay más información sobre hombres que sobre mujeres, porque “tienen más acceso a servicios de salud o buscan tener atención médica con mayor frecuencia que las mujeres”.

Un artículo publicado en julio de este año, en el que analizan la inclusión de la variable sexo y/o género en estudios clínicos sobre Sars-Cov-2 / COVID-19, revela que la mayoría de la muestra (66.7 por ciento de los estudios) no la considera.

Durante varios años Elisa utilizó aplicaciones en su teléfono para registrar los días que le duraba el dolor provocado por la endometriosis, y el nivel de dolor que padecía. En algunas ocasiones llegó a pasar once días con cólicos tan fuertes que la inhabilitaban de sus actividades y su trabajo / Foto: Greta Rico

Hacia la inclusión

Las dinámicas que reproducen el sesgo de género en la Medicina se han perpetuado a nivel mundial y no están reguladas, pues aun cuando hay leyes de Salud, en ellas no se establece la necesidad de incluir a mujeres en las investigaciones.

A nivel internacional existe la Declaración de Helsinki para aquellos países que la firmaron, México incluido, de la cual emana una serie de principios para la auto regulación médica en cuanto a la investigación, pero tampoco propone la inclusión de mujeres.

Hasta hoy, el único documento que promueve la realización de investigaciones equitativas, ya sea en estudios animales o humanos, con un análisis diferencial de resultados por sexo, para identificar las diferencias y reportarlas, son las guías Sager (Sex and Gender Equity in Research), diseñadas en 2016 por el Comité de Políticas de Género de la Asociación Europea de Editores Científicos, para su aplicación en todo el mundo.

Sin embargo Moreno, quien desde hace diez años imparte una materia optativa sobre perspectiva de género en la Facultad de Medicina de la UNAM, reconoce un avance: “cuando inicié a hablar de género realmente la gente se reía de mí, ahora veo que ya se ha abierto más”.

La inclusión de materias con perspectiva de género en los planes educativos de todas las áreas de la salud, desde Enfermería y Medicina, hasta Biomedicina, es una solución que proponen tanto Moreno como Rodil, para la inclusión de las mujeres en la ciencia y en la investigación, pero materias que no sean optativas, sino obligatorias.

“Porque realmente deberían darles cursos más amplios -sugiere Luz María Moreno-, y además no tan teórico, sino teóricos reflexivos, sobre la posición de las mujeres y la propia violencia, sobre cosas que incluso el personal piensa que no es maltrato, por ejemplo hacer chistes misóginos y sexistas a las pacientes o a las estudiantes de Medicina”.

Una esperanza

El médico que atendió a Quetzalli y Elisa les dijo que es muy común ver a varias mujeres de la misma familia sufriendo de endometriosis y otros padecimientos como miomas y quistes / Foto: Greta Rico

Un mes después que Elisa, finalmente Quetzalli entró a cirugía y quedó registrada en un video.

Así describe lo que vio: “mis trompas de Falopio pegadas al útero, como camisa de fuerza, un ovario totalmente destruido, el intestino y el uréter pegados al útero, una sola masa envuelta en una telaraña de tejido conectivo, los órganos pegados, rígidos, agónicos. Mi doctor me dijo que mi uréter estaba ya tomado, lo pudo salvar, pero si no hubiera hecho la cirugía, en unos meses o un año me hubiera tenido que quitar también el riñón”.

Una vez que estuvieron libres de endometriosis, Quetzalli y Elisa han compartido su experiencia en redes sociales, porque están conscientes de los privilegios que tienen y que les permitieron sanar.

“Porque toda la información (sobre endometriosis) está en inglés. Entonces cómo rayos siquiera sabes lo que te está pasando si no encuentras información en tu idioma”. Entre otras barreras que enumera Elisa para acceder a un diagnóstico y un tratamiento adecuado están la falta de médicos, entrenamiento y equipo en el sistema público.

“Y hay una esperanza muy importante, que es a donde hay que apuntar -afirma Quetzalli-, que tiene que ver con la detección temprana. Es súper importante y creo que eso sí debe estar al alcance de todos los niveles socioeconómicos: ir a las escuelas, a través de una página de Facebook (…). Sabemos que si lo detectas temprano, la operación puede ser muy simple”.

(Con información de Valeria Rodríguez Nava)

Quetzalli se sometió a una histerectomía a principios de 2021, después de muchos años de leer e investigar sobre la endometriosis esta cirugía le ha permitido llevar una vida sin dolor / Foto: Greta Rico

Elisa al igual que su hermana decidió operarse en los primeros meses de 2021. Ambas padecían endometriosis, una enfermedad poco estudiada y poco conocida que les provocaba dolores insoportables y paralizantes cuando les venía la menstruación / Foto: Greta Rico

”Durante mucho tiempo estuve disociada de mi dolor, ha sido como padecer estrés post traumático, el dolor estaba, y de repente ya está” menciona Quetzalli / Foto: Greta Rico

***

* Este texto forma parte de Cambia La Historia, un proyecto desarrollado por la DW Akademie promovido por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, con el objetivo de visibilizar las capas de la violencia contra las mujeres más profundas y admitidas socialmente.

**Foto de portada: Con base en la documentación de las hermanas Quetzalli y Elisa estudios comunes que realizan las personas Ginecólogas como ultrasonidos no bastan para diagnosticar la endometriosis. Después de muchos años de buscar quien les diera un diagnóstico acertado, ambas tuvieron que realizarse resonancias magnéticas para determinar el nivel de daño que les había causado la enfermedad / Foto: Greta Rico