El patriarcado educa a los hombres para que crean que el fin justifica los medios. Y como el fin, para muchos, es tener a una y a varias mujeres a sus pies para que siempre estén disponibles para ellos, no se paran a pensar en la dimensión ética de su comportamiento. No se paran a pensar que hacer sufrir a una persona para tener poder sobre ella es maltrato y violencia.

Una mujer libre con la que tienes sesiones de sexo divertidas puede decirte que sí o que no cuando tengas ganas de sexo, en cambio una mujer enamorada irá corriendo a cualquier hora a tus brazos. Esta es la diferencia entre las mujeres libres, y las mujeres prisioneras del amor. Los hombres educados en el patriarcado creen que el amor es como una guerra, y para ellos hacer prisioneras a las mujeres es como un juego: es un desafío a su virilidad, parecido al que juegan cuando van de caza. Les encanta acumular trofeos para hacer alarde de su poder, para aumentar su prestigio, para reafirmar su virilidad, para sentirse importantes, para obtener los aplausos y despertar la envidia de los demás, y para tener a su alrededor muchas mujeres disponibles.

No sólo les pasa a los machos alfa, también les pasa a los hombres de izquierdas, y a los aliados feministas, y a los poliamorosos progres: creen que sus técnicas para ligar son las adecuadas porque las usaron sus tatarabuelos y sus padres. Las aprenden en las películas y en las series, en las novelas y en la prensa del corazón, pero también las aprenden de los hombres que tienen a su alrededor: todos, casi todos lo hacen, es lo «normal».

Desde muy pequeños aprenden que una pelota vuelve a ti a mayor velocidad cuanto más fuerte la golpeas contra la pared. Hay varios chistes sobre la similitud entre las pelotas y las mujeres: saben que si las mujeres se enamoran y sufren, serán más sumisas, y podrán manipularlas para tenerlas a mano cuando las necesiten.

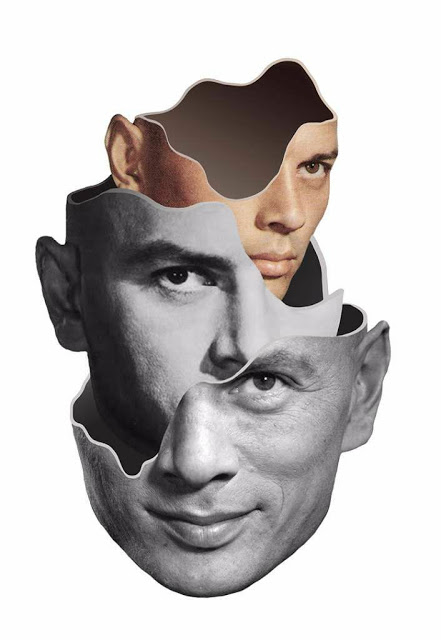

¿Y cómo enamoran a las mujeres? Casi todos siguen los mismos pasos: primero las hacen reír, luego las colman de orgasmos y atenciones, y después se alejan para que no se crean que han conseguido enamorarles al cien por cien, y para que empiecen a sufrir.

Los hombres patriarcales saben que las mujeres tenemos un problema muy grave de autoestima, y que por consiguiente, somos inseguras, y celosas. También saben que tenemos mucho miedo a quedarnos solas, y a que nadie nos quiera, porque todos los días nos bombardean con la idea de que hay que esforzarse para tener pareja e invertir mucho dinero, tiempo y recursos en estar guapa, estar a la moda, ser buena en todo, y ser perfecta para ser amada, y para que tu amado no busque a otras mujeres.

Son muchos los hombres que se aprovechan de esta baja autoestima para hacernos tocar el cielo con los dedos, y luego bajarnos a los infiernos. Sus técnicas son muy eficaces, por eso hay tantísimas mujeres sufriendo por amor: mujeres rotas por el dolor, mujeres con su salud mental terriblemente dañada, mujeres deprimidas y medicadas, mujeres que se suicidan, mujeres en terapia intentando sanar las heridas…

Somos millones las que queremos dejar de ser esclavas del amor, y le ponemos mucho empeño. Pero el amor es una droga muy potente y desde pequeñitas nos hacen adictas para convertirnos en yonquis del amor, para que seamos dependientes de un mito que nos revoluciona el cuerpo, el corazón, las entrañas y el sexo. Gastamos mucha energía y tiempo tratando de ser amadas, y luego nos cuesta años desengancharnos del amor romántico. El precio que pagamos al enamorarnos es demasiado alto, pero nadie nos habla del coste tremendo que tiene sufrir por amor a un hombre.

Los hombres patriarcales no evalúan el impacto que sus deseos y necesidades tienen en los demás: simplemente usan las estrategias que les funcionan sin pararse a pensar en si hacen sufrir o no. No piensan en si es ético poner de rodillas a las mujeres para beneficiarse de ellas. Les han dicho que en el amor todo vale, que no hay reglas ni restricciones para que ejerzan su poder. Les han dicho que las mujeres somos malas y que tienen que defenderse de los encantos femeninos: saben que la única forma de domesticar a las mujeres que tienen derechos y que se sienten libres es a través del amor.

Muchos no han oído hablar siquiera de la responsabilidad afectiva: no se responsabilizan de las estrategias que utilizan para conseguir lo que quieren porque son las que se han usado de toda la vida.

Algunos creen que sufrimos porque queremos, nos dicen que en realidad somos libres y podríamos dejarles cuando quisiésemos. Creen que nos gusta y que disfrutamos sufriendo, que está en nuestra naturaleza, y que es innato en las mujeres.

Pero no es innato: las mujeres aprendemos a sufrir antes que a disfrutar del amor. Desde niñas nos presentan a las grandes sufridoras como mujeres bellas y especiales, nos las mitifican para que colaboremos con el patriarcado, que nos quiere amargadas y entretenidas con el tema del amor de pareja. Cuando somos más mayores, no creemos tener derecho a recibir cuidados y amor: solo nos han enseñado a darlos.

El maltrato en la pareja está normalizado y romantizado: nos hacen creer que para vivir una pasión hay que sufrir, nos hacen creer que cuando Cupido nos dispara sus flechas estamos condenadas a sufrir por amor. Vamos desarmadas y desnudas al amor, y ellos van con casco, con escudo y con espada. Vamos ilusas al amor pensando que ahí está nuestra salvación, y el golpe que nos llevamos cuando descubrimos que el amor romántico es una estafa y no hay recompensa por sufrir por amor, duele en el alma.

Por eso es tan importante tomar conciencia de que hay que dejar de sufrir por amor, y para ello hay que conocer las técnicas que algunos hombres heterosexuales utilizan para someternos y tenernos bajo control.

¿Cómo hacen para que las mujeres sufran por ellos?

-Te dan una de cal y otra de arena, para que primero goces intensamente, te enganches, te montes tu película, y luego sufras por ellos.

– Algunos usan la ambigüedad: no expresan sus sentimientos con claridad, se muestran confusos, a veces dicen una cosa y luego la otra, a veces te avivan la esperanza y otras te la quitan, y algunos se muestran atormentados para que empatices con ellos.

– Otros aparecen y desaparecen: es una técnica muy efectiva para angustiar a las mujeres, ir y venir, estar y no estar, moverse para delante y atrás, como las olas del mar.

– Unos te hacen sentir muy especial y te hablan de futuro, porque han aprendido muy bien las técnicas de los don juanes para ligar en el siglo XXI.

– Otros te hacen sentir poca cosa y se hacen más grandes a tu lado para bajarte aún más la autoestima.

– Unos se enamoran locamente, y hacen muchas promesas de futuro que no saben si podrán cumplir. Pero saben que las promesas son esenciales para alimentar la ilusión. Saben que nos están engañando, con alevosía y premeditación.

– Otros no se enamoran, pero fingen que están enamorados para enamorarte a ti también. Saben que con palabras bonitas pueden abrir todos los corazones que quieran: entran en ellos, los destrozan y se largan.

– Unos te imponen su modelo de pareja sin preguntarte a ti por tus apetencias o tu forma de entender y de vivir el amor,

-Otros son negacionistas de la pareja y juran que a pesar de los años que lleváis juntos, tú no eres nadie, tú no eres nada para ellos, y jamás seréis pareja. Algunos de ellos te ocultan a su gente querida, otros no, pero la mayoría se aprovecha del privilegio del no compromiso para hacer lo que les venga en gana, según sus apetencias o necesidades.

– Unos provocan celos en sus amantes para que no se crean las únicas, para que sean complacientes y se esfuercen, y para que vivan con miedo constante a ser sustituidas.

-Otros lloran y se victimizan para que siempre estés pendiente de ellos,y para que atiendas sus necesidades y te olvides de las tuyas

-Algunos te encierran en una relación monógama: te hacen creer que son monógamos para que tú seas fiel y leal, pero no lo son. Es simplemente machismo y egoísmo: ellos viven una vida sexual y amorosa diversa mientras que para ti él es el centro de tu mundo. Mira como están los burdeles de cualquier pueblo y cualquier ciudad a mediodía: repletos de hombres. La monogamia es una gran estafa que sirve para coartar nuestra sexualidad y para tenernos domesticadas y encerradas en casa.

– Otros proponen relaciones abiertas y les encanta juntar a varias de sus mujeres en un mismo espacio para verlas competir y rivalizar.

– Algunos son muy «sinceros» y te detallan con todo lujo de detalle como ligan con otras mujeres y lo mucho que disfrutan.

– Otros son muy deshonestos: ocultan información o mienten deliberadamente todo el tiempo. Cuando son descubiertos piden perdón y vuelven a mentir, hasta que las mujeres se resignan, o les dejan.

– Unos se enfadan para que te sometas: por ejemplo si saben que estás enfadada, te montan una bronca para que tu enfado quede en un segundo plano.

-Otros te aplican la ley del hielo: te dejan de hablar y te muestran una indiferencia total para que sufras remordimientos y te sientas culpable.

– Unos te hacen creer que te amarán para siempre pero no te cuidan en el presente, otros son unos tacaños del amor y te lo dan en dosis mínimas para que siempre quieras más

– Unos triangulan: te hacen creer que llegaste a la vez que otra chica, o te ponen a una ex en medio de la relación. Así viven como reyes, con dos mujeres pendientes de él, y sufriendo porque él se va con la otra. Puede alternarlas sucesivamente o estar con las dos a la vez: para ninguna de ellas es fácil liberarse de esa cárcel triangular.

– Otros te piden que te des por completo y te hacen creer que tu libertad, tus proyectos, tus redes sociales y afectivas y tus pasiones son un obstáculo para la relación. Te piden que los dejes todo y te dediques a ellos.

– Unos te hacen creer que sin ellos no eres nada, que no vas a poder ser feliz lejos de ellos, que les debes todo, que tu felicidad depende de ellos, y que sola no tienes valor.

– Otros te elogian para que te sientas como una diosa, pero no sólo te lo hacen a ti.

– Unos creen que eres una buena candidata a esposa, otros creen que solo sirves como amante: aunque huyas de los estereotipos y los mandatos patriarcales, ellos tienden a etiquetarte y a tratarte como te mereces, según el tipo de mujer que seas (mujer buena/mujer mala, mujer para casarse/mujer para follar)

-Algunos carecen completamente de empatía y son insolidarios: les da igual que llores por ellos. Piensan que es tu problema, que tú te lo has buscado, y les importa muy poco que te rompas por dentro. Otros en cambio disfrutan viéndote desesperada, triste, amargada, angustiada, y con ansiedad. Se sienten importantes cuando ven llorar a sus parejas, y cuando ven cómo se arrastran mendigando unas migajas de amor. Siempre intentan que creas que lo que te pasa es que estás loca, y que la culpa de tu sufrimiento la tienes tú.

-Unos quieren que les des siempre la razón, que les arregles sus problemas y que les salves de sí mismos,

otros quieren que respetes su libertad para vivir su vida como quieren,

pero todos ellos saben que para tener a una mujer de rodillas, hay que enamorarla y hacerla sufrir, y creen que no importa si para ello tienen que mentir, jugar con tus sentimientos, engañar y manipular sus emociones.

Esta forma de relacionarse está tan normalizada que apenas nos damos cuenta de que hacer sufrir a una persona es violencia.

La manipulación emocional es violencia, pero nos la presentan como un acto de amor: nos han dicho mil veces que «quien bien te quiere, te hará llorar». Nos hacen creer que el amor y el odio es lo mismo, y que «los que más se pelean son los que más se desean», pero lo cierto es que cualquier relación, sea del tipo que sea, y dure lo que dure, ha de estar basada en los cuidados mutuos.

No importa si es una relación virtual o presencial, si es una noche o tres años: cualquier relación de dos personas que se juntan a disfrutar del sexo ha de estar basada en la empatía, el respeto, la complicidad, la solidaridad y los cuidados.

El amor no es un juego si duele: si haces sufrir a los demás, es porque te estás portando mal.

La buena noticia es que todo se puede trabajar, y todo se puede despatriarcalizar.

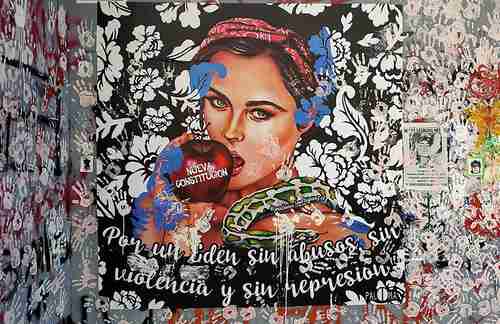

Y nosotras que sabemos ahora quién se beneficia del sufrimiento de las mujeres, y para qué nos quieren sufriendo, debemos rebelarnos y no permitir que ningún hombre nos manipule emocionalmente y juegue con nosotras.

El corazón del patriarcado está en las relaciones que construimos en pareja, por eso es tan importante conocer estas técnicas masculinas, y negarse a vivir de rodillas frente al amor.

El sufrimiento se acabó: ahora nos toca a todas empezar a disfrutar.

Somos todas dueñas de nuestro amor: ya no nos engañan más.