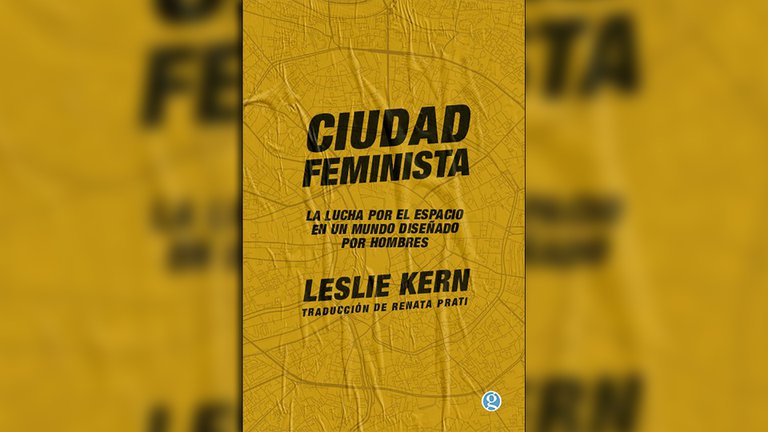

¿Por qué las calles no están hechas para las mujeres?, se pregunta esta geógrafa en un punzante libro publicado por Ediciones Godot y traducido por Renata Prati. A continuación, Infobae Cultura reproduce parte de la Introducción, donde habla del desorden, el miedo y la libertad que posibilitan las metrópolis.

El desorden de las mujeres

Las mujeres siempre han sido vistas como un problema para la ciudad moderna. Durante la Revolución Industrial, el rápido crecimiento de las ciudades europeas produjo una mezcla caótica de clases sociales e inmigrantes en las calles. Las normas sociales de la época victoriana incluían demarcaciones estrictas entre las clases y un duro código de etiqueta diseñado para proteger la pureza de las mujeres blancas de clase alta. El aumento del contacto urbano entre hombres y mujeres, y entre las mujeres y las bulliciosas grandes masas urbanas, fue una ruptura de ese código. “Los caballeros y, lo que era todavía peor, las damas de la alta sociedad se veían forzados a codearse con las clases inferiores, a chocarse y ser empujados sin ninguna ceremonia ni muestra de respeto”, escribe la historiadora cultural Elizabeth Wilson. El “terreno disputado” de la Londres victoriana había abierto un espacio para que las mujeres “se reclamaran como parte de lo público”, explica la historiadora Judith Walkowitz, sobre todo en relación con los debates sobre la seguridad y la violencia sexual. Con todo, estos tiempos de caótica transición implicaron una dificultad creciente para discernir el estatus de las personas, y así una dama en la calle corría siempre el riesgo de recibir el peor insulto: ser confundida con una “mujer pública”.

Esta amenaza a las distinciones de rango supuestamente naturales, junto con la inestabilidad de las fronteras de la responsabilidad, llevó a que, para muchos comentaristas de la época, la vida urbana en sí fuera una amenaza a la civilización. “La condición de las mujeres —explica Wilson— se convirtió en la piedra de toque para el enjuiciamiento de la vida en la ciudad”. Las libertades de las mujeres, que se ampliaban poco a poco, se toparon así con una reacción de pánico moral por todo tipo de cuestiones, desde el trabajo sexual hasta las bicicletas. El campo y las periferias, que por entonces comenzaban a crecer, pasarían a ofrecer un refugio adecuado para las clases medias y altas y, de modo crucial, seguridad para las mujeres y su posibilidad de mantener la respetabilidad.

Si algunas mujeres necesitaban protección del confuso desorden urbano, otras necesitaban ser controladas, reeducadas y tal vez incluso desterradas. La atención creciente a la vida de ciudad visibilizó las condiciones de vida de la clase trabajadora, algo que resultó inaceptable para las clases medias. ¿Y qué mejor chivo expiatorio que las mujeres, que habían llegado a las ciudades buscando trabajo en las fábricas y en el servicio doméstico, y que eran así las responsables, según Engels, de “dar vuelta” la institución familiar? La participación de las mujeres en el trabajo asalariado les otorgó una pequeña cuota de independencia, así como redujo por supuesto el tiempo que tenían disponible para las responsabilidades domésticas en sus propios hogares. Las mujeres pobres fueron presentadas como fracasos domésticos, incapaces de mantener limpia su casa y culpables por la “desmoralización” de la clase obrera, que se expresaba en el vicio y en otras formas de comportamientos problemáticos, tanto públicos como privados. Todo esto se veía como una situación profundamente antinatural.

Por supuesto, el mayor de los males sociales, el que tenía el poder de destruir la familia, sacudir los pilares de la sociedad y diseminar enfermedades, era la prostitución. En esta época previa a la teoría microbiana, se creía que las enfermedades se transmitían por medio de “miasmas” aéreos que se encontraban en las malsanas emanaciones de las cloacas. En esta línea surgió también el concepto de miasma moral: la idea de que la depravación podía contagiarse por sola proximidad con alguien que la portara. La presencia usual de mujeres “haciendo la calle”, que ejercían abiertamente el oficio e inducían a hombres buenos a entrar en el mundo del vicio, escandalizaba a los escritores de la época. También las mujeres se veían “constantemente expuestas y, una vez que una mujer había ‘caído’ en la tentación, muchos reformadores la consideraban perdida, condenada a una vida de humillaciones cada vez peores y a una muerte temprana y trágica”.

La solución que proponían muchos, entre ellos Charles Dickens, era que las mujeres caídas fueran enviadas a las colonias, donde podrían casarse con algún colono —los había de sobra— y restaurar así su respetabilidad. Allí, la necesidad de proteger a las mujeres blancas de la amenaza de los “nativos” servía de justificación para controlar y eliminar a las poblaciones indígenas de las áreas en proceso de urbanización. En varias novelas por entonces populares se narran historias espectaculares de secuestros, torturas, violaciones y casamientos forzados de las mujeres blancas con los voraces y vengativos “salvajes”. Los nuevos asentamientos coloniales fortificados marcarían las fronteras de la civilización, y la pureza y la seguridad de las mujeres blancas vendrían a completar la metamorfosis.

En cambio, las mujeres indígenas eran vistas como amenazas para esta transformación urbana. Portaban en el cuerpo la capacidad de reproducir esa “barbarie” que los colonizadores buscaban contener. También ocupaban en sus sociedades importantes posiciones de poder cultural, político y económico. Al despojarlas de ese poder, por medio de la imposición de la familia patriarcal y los sistemas de gobierno europeos, y al tiempo que se las deshumanizaba, presentándolas como primitivas y promiscuas, se sentaron las bases para los procesos de desposesión y desplazamiento, tanto legales como geográficos. La degradación y la estigmatización de las mujeres indígenas fue así parte integral del proceso de urbanización; y resulta evidente, dados los elevadísimos niveles de violencia contra las mujeres y niñas indígenas que siguen registrándose en las ciudades de hoy, que estas prácticas y actitudes han dejado una marca perdurable y devastadora.

Si pegamos un salto hasta la actualidad, nos encontramos con que los esfuerzos por controlar el cuerpo de las mujeres, como medio para lograr ciertos tipos de mejoras en las ciudades, de ninguna manera han quedado en el pasado. Hemos visto, en tiempos muy recientes, la esterilización forzada de aquellas mujeres de color e indígenas que recibían asistencia social o que eran vistas como dependientes del Estado de alguna manera. El estereotipo racista de la mujer negra como “reina de la beneficencia” circuló en las décadas de 1970 y 1980 como parte del relato sobre la decadencia de las ciudades, y se relacionaba también con el pánico moral por el embarazo adolescente y la suposición de que esas jóvenes madres se unirían a las filas de las reinas de la beneficencia en su cometido de traer al mundo pequeños criminales en potencia. Los movimientos contemporáneos que propugnan la abolición del trabajo sexual se han renombrado como campañas contra la trata, y el tráfico de personas se representa como una nueva forma de amenaza urbana de cariz sexual. Pero, lamentablemente, bajo este nuevo paradigma, a las trabajadoras sexuales que no son víctimas de trata no se les concede casi respeto ni agencia de ningún tipo. En una línea similar, las campañas en contra de la obesidad se dirigen a las mujeres en cuanto madres e individuos cuyos cuerpos son vistos, junto con los de sus hijos, como meros síntomas de problemas de la ciudad moderna, como la comida rápida y la dependencia del automóvil.

En suma, el cuerpo de las mujeres sigue siendo presentado a menudo como fuente o señal de los problemas urbanos. Aun cuando las mujeres jóvenes y blancas con bebés han sido culpadas de todos los males de la gentrificación, los defensores de este proceso apuntan a las mujeres solteras de color y a las inmigrantes por reproducir la criminalidad urbana y entorpecer la “revitalización” de las ciudades. Las formas en que las mujeres pueden quedar vinculadas con las preocupaciones sociales de las ciudades parecen no tener fin.

Si bien es cierto que algunos de los miedos victorianos más exagerados en torno a la castidad y el aseo han cejado, la experiencia urbana de las mujeres sigue estando marcada por una serie de barreras —físicas, sociales, económicas y simbólicas— que moldean su vida cotidiana en formas profundamente influidas por el género (aunque no solo por él). Muchas de esas barreras son invisibles para los hombres, puesto que rara vez las encuentran en sus propias experiencias. Esto significa que quienes toman la mayor parte de las decisiones en las ciudades —sobre políticas públicas urbanas o diseño de viviendas y vacantes escolares, sobre la remoción de la nieve o la frecuencia del transporte público—, que siguen siendo sobre todo hombres, están decidiendo sin ningún conocimiento —ni hablar de preocupación o interés— acerca de cómo esas decisiones afectan a las mujeres. La ciudad está organizada para sostener y facilitar los roles de género tradicionales de los hombres, tomando las experiencias masculinas como la “norma” y mostrando poca consideración por la manera en que la ciudad puede obstruir los caminos de las mujeres e ignorar su experiencia cotidiana de la vida urbana. A esto es a lo que me refiero cuando digo “ciudad de hombres”.

¿Quién escribe la ciudad?

Mientras trabajaba en este libro, recibí con un entusiasmo inusitado mi lustroso ejemplar de la revista de exalumnos de la Universidad de Toronto: esta vez la historia de tapa era “Las ciudades que necesitamos”. El rector actual de la universidad es un geógrafo urbano, así que el número me hacía mucha ilusión. Había cuatro artículos sobre “necesidades” urbanas: costos asequibles, accesibilidad, diseño sustentable y diversión. Temas importantes, sí. Pero todos los artículos estaban escritos por hombres blancos de mediana edad. Casi todos los expertos que los autores citaban también eran hombres, incluido el omnipresente Richard Florida, cuya desmedida influencia en políticas públicas urbanas a lo largo y ancho del mundo, con su paradigma de la clase creativa y sus muchos y profundos (y por él mismo reconocidos) defectos, probablemente tenga la culpa de varios de los problemas que aquejan hoy a ciudades como Vancouver, Toronto y San Francisco en términos de costos asequibles. Me gustaría poder hablar de sorpresa o desilusión, pero creo que la palabra que mejor describe lo que sentí es resignación. Como señala con agudeza la investigadora feminista Sara Ahmed: “La citacionalidad es otra forma de la relacionalidad académica. El hombre blanco se reproduce en una relación citacional. Hombres blancos que citan a otros hombres blancos: es lo que siempre han hecho. […] Hombres blancos como un camino trillado; cuanto más seguimos ese camino, más avanzamos por ese camino”. Y los estudios urbanos y el planeamiento llevan ya un buen tiempo recorriéndolo.

De ninguna manera soy la primera escritora feminista que ha llamado la atención sobre esto. Existe una importante tradición de mujeres que escribieron sobre la vida urbana (como Charlotte Brontë en Villette), de mujeres que defendieron las necesidades de las mujeres urbanas (como Ida B. Wells y Jane Addams, activistas y reformadoras sociales estadounidenses), y de mujeres que se pusieron a diseñar sus propias casas, barrios y ciudades (como Catharine Beecher y Melusina Fay Peirce). Hay arquitectas, urbanistas y geógrafas feministas que han logrado intervenciones sustanciales en sus respectivos campos a través de rigurosas investigaciones empíricas sobre la dimensión de género en las experiencias urbanas. Hay activistas que han trabajado duro por introducir importantes cambios en el diseño urbano, en las prácticas policiales o en el sector de los servicios, para que se condigan un poco más con las necesidades de las mujeres. Y, aun así, si es de noche, las mujeres siguen cruzando de vereda si hay alguien detrás de ellas.

Los pilares de este libro son los aportes fundamentales hechos por las académicas y escritoras urbanas feministas que me precedieron. Cuando “descubrí” la geografía feminista durante mis estudios de posgrado, algo cambió para mí. De repente, la teoría feminista adquirió una nueva dimensión. Entendí el funcionamiento del poder de otra manera y empezaron a llegar, como bocanadas de aire fresco, nuevas formas de comprender mis propias experiencias de vivir como mujer en los suburbios, primero, y luego en la ciudad. Desde entonces ya no me detuve, y hoy me llena de orgullo poder presentarme como geógrafa feminista. A lo largo de este libro, iremos conociendo a las pensadoras urbanas que han estudiado la ciudad en todos sus aspectos: desde cómo nos movemos en ella hasta el simbolismo de género de la arquitectura urbana o el rol de las mujeres en la gentrificación. Pero, en vez de empezar por la teoría, las políticas públicas o el diseño urbano, quisiera empezar por lo que la poeta Adrienne Rich llamó “la geografía más cercana”: el cuerpo y la vida cotidiana.

“Empezar por lo material”, escribe Rich, “empezar por el cuerpo femenino […]. No para trascender este cuerpo, sino para reclamarlo”. ¿Qué es lo que estamos reclamando con esto? Estamos reclamando una experiencia personal, vivida, lo que sabemos en las entrañas, las verdades a las que nos ha costado mucho llegar. Rich habla de “intentar, como mujeres, mirar desde el centro”, o de una política de plantear preguntas de mujeres. No se trata de preguntas esencialistas o basadas en la errónea pretensión de una definición biológica de la feminidad. Se trata, por el contrario, de preguntas que emergen de la experiencia cotidiana y corporal de quienes se incluyen a sí mismas en la cambiante y dinámica categoría de “mujeres”. Para nosotras, la vida de ciudad plantea preguntas que ya llevan demasiado tiempo sin respuestas.

Como mujer, mis propias experiencias urbanas cotidianas están profundamente marcadas por el género. Mi identidad de género determina cómo me muevo por la ciudad, cómo vivo mis días, qué opciones tengo disponibles. Mi género es algo más amplio que mi cuerpo, pero mi cuerpo es el sitio de mi experiencia vivida, allí donde se cruzan mi identidad, mi historia y los espacios que he habitado, donde todo eso se mezcla y queda escrito en mi piel. Mi cuerpo es el espacio desde donde escribo. Es el espacio en el que mis experiencias me llevan a preguntar cosas como: ¿por qué el cochecito no entra en el tranvía? ¿Por qué tengo que caminar un kilómetro de más para llegar a casa solo porque el atajo es demasiado peligroso? ¿Quién recogería a mi hija de la guardería si a mí me arrestan en la manifestación contra el G20? Estas no son meras preguntas personales. Son preguntas que apuntan al meollo mismo de cómo y por qué las ciudades mantienen a las mujeres “en su lugar”.

Empecé a escribir este libro con el estallido del #MeToo. Al calor de la investigación periodística que destapó una larga historia de acosadores y abusadores en Hollywood, una ola de mujeres —y varios hombres— salieron a contar sus historias, a hablar del flagelo del acoso y la violencia sexual en los lugares de trabajo, en los deportes, en la política y en la educación. Habría que remontarse hasta el caso de Anita Hill, a principios de los noventa, para encontrar niveles comparables de atención mediática, institucional y política al problema del acoso sexual. Si bien el discurso utilizado para desacreditar tanto a sobrevivientes como a denunciantes no ha cambiado mucho desde las audiencias de Clarence Thomas, la montaña (y la expresión es casi literal) de las evidencias disponibles contra los culpables más graves y las instituciones más misóginas está logrando convencer a muchas personas de que algo debe cambiar.

Quienes han sobrevivido a estos abusos han dado cuenta de los efectos profundos y duraderos de la violencia física y psicológica. En sus historias resuena la vasta literatura sobre el miedo femenino en las ciudades: la amenaza constante y sutil de la violencia y el acoso cotidianos moldean las vidas urbanas de las mujeres de incontables maneras, conscientes e inconscientes. Así como el acoso en el lugar de trabajo expulsa a las mujeres de las posiciones de poder y borra sus contribuciones en ciencia, política, arte y cultura, también el espectro de la violencia urbana limita el poder de las mujeres, sus opciones y decisiones, sus oportunidades económicas. Así como las industrias están organizadas para permitir el acoso, proteger a los abusadores y castigar a las víctimas, también los ambientes urbanos están estructurados para respaldar las normas de la familia patriarcal, la segregación por género de los mercados de trabajo y los roles de género tradicionales. Y por mucho que nos guste creer que la sociedad ha progresado, que hemos dejado atrás los duros confines de cosas como los roles de género, en verdad, las vidas de las mujeres y de otros grupos marginalizados siguen limitadas por las normas sociales presentes en la arquitectura misma de nuestras ciudades.

El movimiento #MeToo dejó al descubierto la persistencia al día de hoy de lo que el feminismo ha llamado los “mitos de la violación”: un conjunto de prejuicios e ideas falsas que sostienen el acoso y la violencia sexual culpando a las víctimas. Estos mitos son una pieza clave de lo que ahora llamamos “cultura de la violación”. “¿Cómo ibas vestida?” y “¿Por qué no lo denunciaste?” son dos de las preguntas típicas con las que se enfrentan las sobrevivientes. Los mitos de la violación tienen también una geografía, que se inscribe en el mapa mental de seguridad y peligro que cada mujer lleva en la cabeza. “¿Qué hacías en ese barrio? ¿En ese bar? ¿Sola en la calle? ¿Volviendo a casa de noche?”. “¿Por qué tomaste ese atajo?”. Nos anticipamos a este tipo de preguntas. Moldean nuestros mapas mentales tanto como cualquier peligro real. Estos mitos sexistas tienen el objetivo de recordarnos lo que se espera de nosotras: que limitemos nuestra libertad para caminar, para trabajar, para divertirnos, para ocupar espacios en la ciudad. El mensaje es claro: la ciudad, en verdad, no es para ustedes.

Miedo y libertad

Unos diez años después del frenesí con las palomas, Josh y yo estábamos de vuelta en Londres, ya lo bastante mayores como para tomar el metro solos hasta Tottenham Court Road y Oxford Street. Supongo que nuestros padres querían poder disfrutar de algún tipo de experiencia cultural sin que les preguntáramos cada cinco minutos cuándo iríamos de compras. Tal como esas palomas que a veces se ven en los subtes, que aprendieron a usar los túneles para llegar más rápido a sus comidas preferidas, Josh y yo aprendimos solos a usar la cabeza y la intuición para encontrar nuestros propios caminos por la ciudad. Mucho antes de los smartphones, solo contábamos con un mapa y con nuestros instintos. Nunca tuvimos miedo. Los carteles de seguridad y los anuncios que instaban a estar alerta conjuraban noticias distantes de bombardeos del ira, pero esto no era nada que pudiera tener algo que ver con un par de chicos canadienses de vacaciones. Para el final del viaje, nos habíamos convertido (eso creíamos) en pequeños pero expertos exploradores urbanos, casi verdaderos londinenses.

Un año antes habíamos visitado Nueva York por primera vez. Esto debe haber sido en 1990, unos años antes de que la política de “tolerancia cero” del alcalde Rudy Giuliani acelerara la remodelación à la Disney de Times Square y de otros de sus barrios icónicos. Teníamos algo de libertad para deambular por las grandes tiendas de la Quinta Avenida, pero ni hablar de tomarnos el subte solos. De hecho, creo que no nos subimos al subte ni una sola vez en todo el viaje, ni siquiera acompañados. Nueva York era una bestia completamente diferente, nada que ver con Toronto o Londres. Para nuestros padres, lo emocionante de la ciudad venía mezclado con un sentido tangible de amenaza, que se sentía mucho más real que un ataque del ira.

Creo que fue entonces cuando aprendí que una ciudad —sus peligros, sus emociones, su cultura, sus atractivos, y mucho más— reside en la imaginación tanto como en su aspecto material. La ciudad imaginada se moldea a través de la experiencia, los medios, el arte, los rumores, y a través de nuestros propios deseos y miedos. La Nueva York tenaz y peligrosa de los años setenta y ochenta seguía ejerciendo su influencia en nuestros padres. Esa ya no era la ciudad que visitamos en 1990, pero moldeaba lo que sabíamos o creíamos saber sobre el lugar. Y, de hecho, ese riesgo insinuado tenía su encanto. Era lo que hacía que Nueva York fuera Nueva York: no Toronto, no Londres, y, por supuesto, no Mississauga. La energía y la fuerza de la ciudad tenían mucho que ver con esa sensación de que todo podía pasar.

Ese enredo de sensaciones de entusiasmo y peligro, de libertad y miedo, de oportunidad y amenaza, da forma a una gran parte del pensamiento y la escritura feministas sobre las ciudades. Ya en los ochenta, quien luego sería mi tutora de doctorado afirmó con audacia que “el lugar de una mujer está en la ciudad”. Con esto, Gerda Wekerle buscaba mostrar que solo la densidad y la amplia oferta de servicios de los ambientes urbanos podían contener a las mujeres en sus “dobles jornadas” de trabajo pago e impago. Al mismo tiempo, desde la sociología y la criminología se daba la voz de alarma por los altísimos niveles de miedo entre las mujeres por el crimen urbano, miedo que no podía explicarse por las tasas reales de violencia contra las mujeres infligida por extraños. En el activismo feminista, los actos de violencia pública contra las mujeres dieron lugar a las primeras manifestaciones “Take Back the Night” [Recuperemos la noche] en ciudades de toda Europa y América del Norte, ya desde mediados de los setenta.

En el día a día, ambas afirmaciones (“la ciudad no es para las mujeres” y “el lugar de una mujer está en la ciudad”) son ciertas. Como muestra Elizabeth Wilson, hace mucho tiempo que las mujeres acuden a la ciudad, a pesar de la hostilidad con que esta las recibe. Wilson sugiere que “tal vez haya sido excesivo el énfasis en el confinamiento de las mujeres victorianas en la esfera privada”, y señala que, incluso en esa era tan estricta con las normas de género, había mujeres que lograban explorar la ciudad y ocupar roles de figuras públicas. Al carajo con los riesgos. Fue en la ciudad donde surgieron posibilidades para las mujeres que hubieran sido inconcebibles en comunidades más pequeñas o rurales. Oportunidades laborales. Oportunidades para escapar del provincianismo de las normas de género o para esquivar un matrimonio heterosexual o la maternidad. Oportunidades de carreras no tradicionales, de cargos públicos. Poder expresar la propia identidad, poder abrazar causas sociales y políticas, desarrollar nuevas redes de parentesco, priorizar la amistad. Poder participar en el arte, en la cultura, en los medios. Es en la ciudad donde todas estas opciones se vuelven mucho más posibles para las mujeres.

Las cualidades psíquicas de la vida de ciudad, aunque menos tangibles, no son menos importantes: el anonimato, la energía, la espontaneidad, lo impredecible, y sí, incluso el peligro. Lucy Snowe, la heroína de Villette, de Charlotte Brontë, viaja sola a Londres y, cuando se anima a enfrentar los “peligros” de cruzar la calle, siente un “placer tal vez irracional, pero muy auténtico”. No estoy diciendo que a las mujeres les guste tener miedo, sino que parte del placer de la vida en la ciudad está en su intrínseca incognoscibilidad y en la propia valentía para afrontar esa incognoscibilidad. De hecho, el desorden y lo impredecible pueden llegar a ser lo más “auténticamente urbano” para aquellas mujeres que rechazan la aquiescencia segura de los suburbios o los repetitivos ritmos del campo. Por supuesto, es mucho más fácil hallar fascinante el desorden urbano si una tiene los medios para escaparse cada tanto, pero, en cualquier caso, el miedo al crimen no ha logrado alejar a las mujeres de las ciudades. Sin embargo, sí es uno de los muchos factores que moldean de un modo particular las vidas de las mujeres en la ciudad.

Este libro se hace preguntas de mujeres acerca de la ciudad, prestando atención a lo bueno y a lo malo, a lo divertido y a lo aterrador, con el objetivo de sacudir lo que creemos que sabemos sobre lo que nos rodea. Se trata de poder ver con nuevos ojos las relaciones sociales —de género, de raza, de sexualidad, de capacidad, entre otras— que componen la ciudad. De fomentar una discusión sobre tipos diferentes de experiencias urbanas que no suelen ser tan visibles. De abrir espacios para pensar de maneras creativas qué caminos podrían llevarnos hacia una ciudad feminista. Se trata, en fin, de poner a conversar a la geografía feminista con la miríada de esfuerzos concretos y cotidianos que implican sobrevivir y prosperar, luchar y florecer, como mujeres en la ciudad.

* Para saber más sobre el libro, click aquí.

Toda la información e imágenes son de INFOBAE.

Link original: https://www.infobae.com/cultura/2020/12/26/fragmento-de-ciudad-feminista-la-lucha-por-el-espacio-en-un-mundo-disenado-por-hombres-de-leslie-kern/

.webp)