Vatsí inká yoo tsi nikanchií

tsaa ñàà ndaká’án ini kue ñuu

ndakíta’ángo tsí inká nivi

kuáña xoo nuú yoso

ñu’un va’a nuú tsitoo yivi

nuu chiíná raa kuú ndane’é ta’an

raa saán koó tono xìná

Vienen otros tiempos

nuevos pensamientos surgen

identidades encrucijadas

bosquejos de Páramo

lugar fértil de vida

sembradíos de encuentros

y así volverá a ser el principio

Celerina Sánchez

I. Las pioneras

El panorama actual de las literaturas en lenguas indígenas se ha enriquecido con la participación activa y crítica de jóvenes mujeres pertenecientes a diversas lenguas y culturas originarias. La conciencia de escribir en su lengua como un acto de resistencia, como un acto político: “levantar la voz con la palabra, con el sonido, con los símbolos”[1] es fundamental para situar la relevancia de las diversas escrituras bilingües y el contexto social en el que aparecen las primeras publicaciones. Existen obras fundacionales de gran valor estético y concepción del mundo indígena, que marcan ya el rumbo de la historia literaria de cada lengua y su lucha permanente por su reconocimiento en el ámbito literario mexicano.

El campo literario, específicamente la poesía escrita en lenguas indígenas, varía de una región a otra. Entre las lenguas que más se escriben están las que tienen un considerable número de hablantes, o bien, un alto grado de prestigio lingüístico como las lenguas náhuatl, diidxazá/zapoteco y maya-peninsular. Sin embargo, estas lenguas que se han mantenido como herederas de una rica y muy antigua tradición, resultan minoritarias frente a la hegemonía del español.

En México se reconocen sesenta y ocho lenguas indígenas (y 364 variantes lingüísticas) junto con el español como lenguas nacionales. No obstante, a pesar de este reconocimiento jurídico y la paulatina transformación de políticas lingüísticas y educativas en favor de las lenguas indígenas, más de la mitad se encuentra en alto riesgo de desaparecer.

No hace falta decir que estas lenguas han sido negadas históricamente, lo que ha marginado su uso confiriéndolas a los espacios familiar y comunitario. De ahí, el singular papel que los escritores indígenas están realizando al contribuir con sus obras en la recuperación de sus identidades étnicas, de sus saberes y pensares, y en la construcción de su historia y tradición literarias.

Mujeres ayuujk/mixe; bats’i k’op/tsotsiles; bats’il k’op/tseltales; x_ixikob/chol; ore’yomo/zoque; p’urhépecha; ñahñú/ otomíes; totonakú/totonacas; ñuu’ savi/mixtecas han logrado articular sus voces antes habitualmente silenciadas y, hacer de la palabra, de su poesía, una herramienta para visibilizarse socialmente como escritoras en sus propias lenguas.

La educación escolarizada ha sido un factor clave para liberarse de la exclusión social y económica. Estas mujeres han pasado por un arduo proceso de formación educativa en español. Han tenido que emigrar de sus comunidades para ir a las grandes ciudades en búsqueda de una formación superior en universidades públicas y centros de investigación, e incluso han estudiado creación literaria. Han asistido a residencias artísticas del Banff Centre of the Art en Canadá, uno de los más prestigiosos centros internacionales de traducción literaria. Convertirse en profesionistas, abogadas, antropólogas, lingüistas, docentes, traductoras, ilustradoras, editoras, les ha permitido el autoreconocimiento en la elección de un destino profesional, la obtención de un ingreso económico propio y un alto compromiso social con sus pueblos de origen.

Estas escritoras indígenas han sido reconocidas por sus comunidades como líderes-intelectuales por su destacado pensamiento crítico y activismo en la defensa de las lenguas y el territorio y sus recursos naturales, como Yásnaya Elena A. Gil, lingüista ayuujk o Mikeas Sánchez, poeta zoque. “Las sociedades indígenas tienen un amplio repertorio acerca de cómo hacer política, al vincular su entorno local con el escenario nacional, además saben cómo potenciar dicha articulación en los foros internacionales”, comenta Natividad Gutiérrez Chong (2019). Tal es el caso de Irma Pineda, poeta y activista binnizá, distinguida recientemente con el nombramiento de Representante de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de México, Latinoamérica y el Caribe en el Foro Permanente en la Organización de Naciones Unidas para el período 2020-2022.

En la década de los noventa aparecen las primeras publicaciones de mujeres poetas en lenguas indígenas en las revistas Nuni y la Palabra florida, ambas pertenecientes a la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas A.C (ELIAC), y en suplementos culturales como “Ojarasca” de La Jornada, antes “México indígena”. Previamente, ya se habían publicado algunos poemas en antologías y compilaciones: los estudios realizados por Carlos Montemayor (1947-2010) en la península de Yucatán, a través de talleres literarios en lengua maya, fructificaron con la serie Letras Mayas Contemporáneas (1994); aunado a los esfuerzos de Víctor de la Cruz (1948-2015) por compilar a los poetas en su lengua diidxazá/zapoteco en Guie’ sti’ diidxazá/ La flor de la palabra (1999) y en la revista Guchachi’Reza/Iguana rajada. Por supuesto, las publicaciones académicas como Estudios de Cultura Náhuatl, dirigida por el Dr. Miguel León-Portilla (1926-2019), han recogido valiosos ensayos, textos históricos y de creación literaria sobre literatura náhuatl contemporánea.

En todas estas publicaciones comienzan a figurar los nombres de Briceida Cuevas Cob (maya-peninsular), Irma Pineda (diidxazá/zapoteco), Natalia Toledo (diidxazá/zapoteco), Ruperta Bautista (maya-tsotsil), Juana Karen Peñate (ch’ol), María Luisa Góngora Pacheco (maya-peninsular), María Concepción Bautista Vázquez (maya-tsotsil), María Roselia Jiménez Pérez (tojolab’al), Yolanda Matías Guerrero (náhuatl), Celerina Patricia Sánchez (tu’un savi/mixteco), Noemí Gómez Bravo (ayuujk/mixe), Angélica Ortiz (wixárica/huichol), Enriqueta Lunez (bats’i k’op /tsotsil), Adriana López (bats’il k’op/tseltal) y Elizabeth Pérez Tzintzún (purépecha).

Estas poetas han transitado por diferentes etapas y por caminos pedregosos para situarse como referentes literarios en sus lenguas. “Nos tocó allanar el camino”. comentó Ruperta Bautista en una conferencia acerca de las escritoras indígenas. En efecto, a su generación, las poetas nacidas en los años setenta, le tocó abrir espacios de difusión en casas de cultura donde se congregaban para discutir sus textos o realizar talleres en sus lenguas como el Taller Génali (géneros narrativo y lírico, 1992) en Calkiní, Campeche. Aquí, Briceida Cuevas Cob se distinguió como una de las más aventajadas discípulas de Waldemar Noh Tzec, fundador del Taller. Cabe destacar La Biblioteca Víctor Yodo (2010) en Juchitán, Oaxaca, donde actualmente se imparten talleres de lengua diidxazá; además de contar con un importante acervo bibliográfico acerca de la historia y cultura del pueblo binnizá.

II. Los proyectos de visibilización

La creación de proyectos comunitarios, redes culturales y apoyos institucionales como las becas del sistema nacional de creadores y de jóvenes creadores del FONCA, así como los diversos premios a la creación literaria en lenguas indígenas como el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas (1993); el Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA, 2013); el Premio a la Creación en Lenguas Originarias Cenzontle (2016) y el Premio Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas (2019) han permitido visibilizar la riqueza poética y narrativa de cada lengua en las voces de sus creadoras:

- Natalia Toledo, poeta binnizá, obtuvo con su poemario Guie’ yaase/Olivo Negro el Premio Nezahualcóyotl en 2004.

- Sol Ceh Moo, narradora maya, con su novela Chen tumeen Chu´úpen/Sólo por ser mujer en 2015. Además, fue la primera mujer en obtener el PLIA en 2019 con su novela Sa’atal Maan/Pasos

- Nadia López García, joven poeta en lengua tu’un savi, obtuvo con su poemario Ñu’u vixo/Tierra mojada el Premio Cenzontle (2017).

El Premio CaSa a la Creación Literaria en lengua diidxazá/zapoteca (2011), instaurado a iniciativa del maestro Francisco Toledo (1940-2019), ha ampliado su alcance al reconocer la creación literaria en otras lenguas como el umbeyajts/ombeayiüts/huave; el xnánj un’a/stnáj ni’/triqui; ayuujk/mixe, y el tu’un savi, lenguas originarias de Oaxaca.

La creación de fechas conmemorativas sobre los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas ha convocado la realización de encuentros, ferias y festivales nacionales e internacionales donde se promueven mesas de lectura poética y diálogos entre sus creadores y el público. El Festival de Poesía. Las Lenguas de América Carlos Montemayor (2004), celebrado en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, ocupa un lugar relevante al incluir a las lenguas indígenas de todo el continente americano. Se han efectuado ocho ediciones (entre los años 2004 y 2018) y cuenta con tres antologías correspondientes a las ediciones 2004, 2006 y 2008, donde se pueden leer poemas bilingües de Angélica Ortiz (wixárica/huichol), Natalia Toledo (diidxazá/zapoteco), Briceida Cuevas Cob (maya-peninsular), Irma Pineda (diidxazá/zapoteco), Odi Gonzales (lengua quechua, Perú) y Susy Delgado (guaraní, Paraguay).

III. La difusión editorial

Es imprescindible contar con agentes del campo literario para la promoción de las obras poéticas; durante un largo período, la edición, publicación y difusión se concentró en instituciones gubernamentales como el Instituto Nacional Indigenista (INI), luego nombrado Comisión Nacional para Pueblos Indígenas (CDI). La publicación de estos materiales atendió a las propias demandas institucionales por cumplir con políticas públicas. No obstante, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI, 2003) ha abierto un espacio para la publicación y difusión de algunos materiales literarios en lenguas indígenas y su distribución es gratuita. Por ejemplo, “Pensamiento y voz de Mujeres Indígenas” (2012) recoge poemas en chatino, chocolteco, maya, mixteco, náhuatl, charrúa, garífona; además, recopila relatos, cuentos y testimonios en otomí, pame, tojolabal, triqui, tsotsil y quechua como resultado de un concurso internacional de escritoras indígenas, organizado en 2011-2012, por el Foro Femenino “Mujeres de México” y el INALI.

Las editoriales independientes han participado férreamente en la publicación especializada de diversos géneros literarios. Algunas han integrado la mano artesanal de los miembros de alguna comunidad indígena en la confección de sus obras y sus contendidos, como el Taller Leñateros; otras han combinado las artes plásticas y la poesía como Magenta Ediciones y Nauyaka Ediciones; o bien cuentan con colecciones bilingües dedicadas a los niños, a la ecología y al medio ambiente como Editorial Resistencia.

Ediciones Xospa Tronik, por su parte, ha publicado varios libros con temas y personajes de Milpa Alta, región nahua de la ciudad de México. Isela Xospa, ilustradora y responsable de esta editorial, ha logrado desarrollar un estilo basado en la gráfica, iconografía, lengua y elementos de la cultura nahua de los pueblos del sur de la Ciudad de México.

Pluralia Ediciones (2001) cuenta con la Colección Literatura Indígena Mexicana y sus dos series: Tradición oral indígena de México (4 volúmenes, 2014) y Voces nuevas de raíz antigua. Poesía Indígena Contemporánea de México. Voces integra a seis mujeres: Irma Pineda (diidxazá/zapoteco), Celerina Patricia Sánchez (tu’u un savi/mixteco), Ruperta Bautista (lengua bats’i k’op/tsotsil), Juana Karen Peñate (ch’ol), Mikeas Sánchez (ore o zoque) y Enriqueta Lunez (bats’i k’op o tsotsil). Estas ediciones incluyen un disco compacto con la grabación de su poesía bilingüe e integran ilustraciones o fotografías. La editorial también ha publicado a los poetas ganadores del Premio Cenzontle. Pluralia ha sido reconocida con el Premio a la Edición de Poesía Caballo Verde 2018 por la publicación de Rojo Deseo/Rului’ladxe (2018) de Irma Pineda, por su proyecto editorial, la calidad de su catálogo de autores, así como su apuesta por la poesía en lenguas indígenas.

Originaria: Gira de mujeres poetas en lenguas indígenas (2018) es un proyecto independiente conformado por tres mujeres Ateri Miyawalt, poeta y gestora náhuatl; Celeste Jaime, fundadora de ALTER.nativa gráfica y Mara Rahab Bautista, directora de El Traspatio. Es una de las más novedosas propuestas de gestión cultural y fomento a lectura literaria en lenguas indígenas. Trabaja articuladamente el proceso de selección, edición, publicación de libros artesanales. Así como la promoción y difusión estratégica de estos materiales, a través de ciclos de giras que iniciaron el año pasado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Gira de mujeres poetas en lenguas indígenas realizó el “Encuentro Originaria”, en Pátzcuaro, Michoacán en noviembre pasado con la presencia de doce poetas invitadas y la presentación de la Antología de once poetas mujeres en lenguas indígenas (2019), que reúne los primeros ciclos de presentaciones. Esta antología está cuidadosamente ilustrada con las propuestas de Celeste Jaime, Ioulia Akmadheva, Carolina Ortega, Diana Maldonado, Lenny Saturno, Irasema Parra Arciniega, Jeannie Xochicale, Kitzia González Simón, entre otras diseñadoras gráficas y artistas plásticas.

Sin lugar a dudas, el uso de sitios web en el espacio cibernético, blogs, redes sociales entre otros medios digitales, ha constituido el mayor logro de difusión y acceso a las diversas propuestas literarias en lenguas indígenas, así como la relación sin intermediarios entre los escritores y los lectores. Xochitlajtoli, sección de Círculo de poesía, a cargo de Martín Tonalmeyotl (poeta náhuatl) es un sitio donde se difunde poesía en varias lenguas indígenas y ya cuenta con propia antología Xochitlajtoli. Poesía contemporánea en lenguas originarias (2019). La transmisión simultánea de lecturas poéticas a través de Facebook o bien, los vídeos en Youtube con la grabación de la lectura poética bilingüe en voz de los propios autores, también ha contribuido poderosamente en la creación del capital cultural.

IV. Consideraciones sobre la poesía indígena

Este panorama desemboca, por supuesto, en la relevancia de valorar la calidad estética de la poesía en lengua originaria. Cada una de las poetas escribe desde un sentir individual, en sus poemas se ve reflejado el conocimiento de la cultura de sus comunidades y pueblos; resignifican elementos de su cosmogonía y espiritualidad a través de la reapropiación del papel de las mujeres-rezanderas, mujeres-curanderas, mujeres-tejedoras, mujeres-escritoras. Esto se puede ver claramente en la poesía de Celerina Patricia:

Tsíká tsaá nuú ñu’ún yo’ó nchaa tsana’á

nuú ntsitsika kue natsanú nda’á tsi chí iso

nuú nikanchí tsi kue yoo savi

ra yo’o ingáyu tisi kue tú in núu ndó o

Tu’un tsá viíñaa ndakani tsi naa ndaku’un ino

Tu’un ñaa tsa a chi I takua ndaki on ichí

Kue tu’un ñña kunu in ora ndakasía nuúgo

Tu’un ñaa sa a yivi

Con mis pies descalzos he recorrido el camino de los ancestros

donde las abuelas caminaron con pasos firmes y contudentes

bajo el sol de muchas primaveras para no morir

aquí estoy con mi tenate de palabra

con un canto a su historia y su memoria

las palabras son fuerza/valor/camino

y van tejiendo nuestro ser

palabras que construyen mundos

Natsiká/Viaje

Celerina Patricia (2013, p. 6)

El vínculo con la naturaleza es un canto festivo y armonioso, como leemos a continuación:

Dzundyis kyonuksku’y numba

Kujkiki’

yäre’te’tzame isandzyiyajubätzi

oyubäis nwyjtyae windy ya Nasakobajk’

Kujkiki’

yäre’ te’ tzame makabä’dzajkayae’ äj uneram

yajukamäjtiz

jin’ma’ dzojkpä ‘i yä Nasakobajkäjsi

jin’ma’ jowyajpäi jin’ ma dochäjakia’äj däwäram

tumäbä äj’ngäjin sutyajpatzi äj däwä’

eyabäjin mbäjkindchägbatzi jama’is ñujtzkä.

La oración del sembrador reza

“Kujkiki”

esta es la palabra que me enseñaron

los que caminaron la tierra antes de mí

“Kujkiki’

será la palabra que dejaré a mis hijos

el día de mi muerte

porque no excederé mi paso por la tierra

ni abusaré del placer ni del dolor

con una mano brindo mi ternura

con la otra recibo el calor del sol.

Tujtay/Seis

Mikeas Sánchez (2013, p. 37)

Es también la añoranza del espacio sagrado, en palabras de Juana Karen Peñate:

Mach komik sajtyel ilaj tyi kilem tyejlum,

mach käjäyik chumtyäl che’ maxtyo tyechbilik kcha’añ

[ñaxambä its’ijbal jk’ay.

Majtyañ ak’eñol ili ak’lel ik’äk’al lak piälob,

kambeñoñ kambeñoñ kwuty tyi’ yojli lña’ matye ‘lum.

No quiero perderme en la inmensidad de la metrópoli,

no desamparo mi habitar antes de iniciar la primera letra de mi canto.

Regálame esta noche la luz de la multitud,

y despiértame en la profundidad de la Madre Selva.

Juana Karen Peñate (2013, p. 10).

La migración aparece como una ruptura dolorosa, así lo transmite Celerina Patricia Sánchez:

Tsaá chaakú iniyu

niki’ín ichi

ñaa snaaá nikánchi

ra tsíka ñuú nuú yivi yo’ó

ra vichi ingáyu nuú ñuu to’o

tono nivi nda’avi

ra tsíní yu nchíí kuú ichí ñáá nuú vatsí

ri vaasa sana inio ñáá nuú vatsí

ri vaasa sana inio ñáá tsaán

chaa san ndachikogo nuú ñáá

Apenas entendí

tomé el camino

que me enseñó el sol

troté en el mundo

ahora soy migrante

como mucha gente

pero sé cuál es mi camino

eso nunca se olvida

siempre se regresa al origen.

Celerina Patricia (2013, p. 29).

Es precisamente este regreso al origen donde Ruperta Bautista teje con maestría sus hilos-finísimos para convocar a las aves más pequeñas que danzan entre la lluvia colorida:

Xjiplajet li toketike,

xchajajet yu’un nichimal on’tonal.

Yaxal ya’lel sat vinajel xchajajet,

xchajetel k’ak’altikal o’.

Sututel li ik’e,

slajlun sxaya yon’ton ts’unun,

ch-och te xojobal ikliman.

Cuelgan las nubes,

chispean alegría.

Llueve la lluvia celeste,

llueve gotas de sol.

Gotea el corazón del colibrí

cruza la aureola del amanecer.

(2014, p. 27)

En las diferentes comunidades mayas, el significado del colibrí varía. Para los tsotsiles de Huixtan, el colibrí significa buena suerte. Ruperta Bautista escribe: “Confío en que un día llegará para todos el lekil kuxlejal, es decir, el bienestar, la paz y el equilibrio en la vida”.

Cabe hacer una mención particular para Guie’ni zinebe/La flor que se llevó, poema narrativo de Irma Pineda, que encara a través de una serie de interrogantes a los hombres de verde: los militares que “levantaron” a su padre Víctor Yodo, profesor en Tehuantepec y fundador de la histórica Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), para luego desaparecerlo el 11 de julio de 1978. Esos hombres de verde que sorprendieron a doña Ernestina Ascencio (1934-2007), mujer anciana monolingüe, mientras pastoreaba sus borregos en la sierra de Zongolica, Veracruz para violarla tumultuariamente y provocarle la muerte:

Nacarou´ti nguiu la?/

Nuuru’xiixa’nabani ndaani’ ladilu’la?/

Tu nacalu’ yanna ra ma gucu’a ñeelu’

ca guidibo’co’ nachonga ca?

¿Aún eres un hombre?

¿Permanece algo de humanidad en ti?

¿Quién eres ahora después de cazar

esas rígidas botas con sus puntas de metal?

(2014, p. 17).

Guie’ni zinebe/La flor que se llevó es un poema de resistencia y de reconciliación, inscrito en la mejor tradición de la poesía contestaría latinoamericana desde José Martí hasta Juan Gelman. Sin duda, nos muestra el compromiso social de la poesía indígena con los pueblos que han sido militarizados; es una lectura imprescindible ante la herida profunda que representa la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

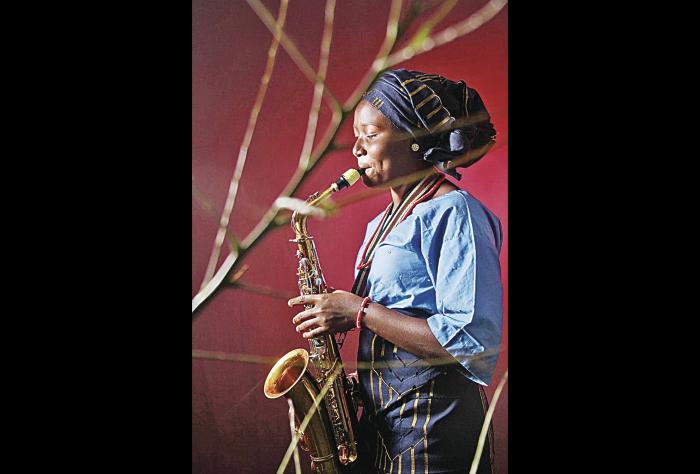

La nueva generación de mujeres poetas en lenguas indígenas ha ido en aumento: Nadia López García (tu’u un savi/mixteco), Angelina Díaz Suyul (maya-tsotsil), Rubí Tsanda Huerta (p’urepecha), Claudia Guerra (diidxazá/zapoteco), Cruz Alejandra Lucas Juárez (totonakú/totonaca), Margarita León (ñahñú/ otomí); Rosa Maqueda Vicente (ñahñú/ otomí), Rosario Patricio Martínez (ayuujk/mixe). Incluso se han sumado representantes de lenguas yoreme/mayo y cmiique iitom/seri del norte del país con Emilia Buitimea Yocuipicio y Zara Monroy. Esta última mezcla cantos con música al ritmo de rap en un acto performativo, que se ha convertido una constante en jóvenes agrupaciones musicales que retornan a sus lenguas a través de estos registros, por lo que sus producciones son grabaciones en disco compacto. Al igual que el más reciente material de Celerina Sánchez que junto Víctor Gally grabaron poesía en lengua tu’un savi y blues: Káku ta’an/nacimiento dual (2019).

V. Reflexión final

Las lenguas son vehículos de identidad y de pertenencia cultural, pero también son vehículos de lucha, de resistencia sobre la dominación de unas sobre otras. Las mujeres indígenas han adquirido un papel más determinante en el campo intelectual a través de su trabajo poético y participación política. No existe una poética unitaria sino un cuerpo polifónico gracias a la variedad de sus voces y nuevas temáticas. Todas mantienen una continuidad relacionada a la tradición literaria a la que pertenecen (o la que están construyendo). Me refiero a la oralidad como punto fundacional de sus obras. Ninguna de ellas escapa a la primera fuente de creación: la memoria oral. Aún en la migración, existen territorios simbólicos que se fijan en su escritura. Estas poetas están produciendo y publicando en este momento y su obra continúa en formación.

Yomo’chä

tese ngotzäjkpatzi äj’nwyt

tumdumäbä’ tzäki tujkubä’jin

ngotzäjkpatzi äj’ natzikutyam äj’ ngipsokiu’tyam

Mumurambä kipsokiu’y

wurambäre’ äjne’ankä’ram

Yomo’chä tese’ ngotzäjkpatzi tumdumäbä äj’näbin’dzajy

Juwä’ ijtyaju wäñajubä äj’anuKuis myusokiutyam

tese’ mumurämbä tzam ore’ pänis’nyeram ijtyaju äj’ aknakomo

tese’ mumurämbä kokypsku’y ore’yomo ‘isñyeram ijtyaju äj’ tzujomo’

Soy mujer

y celebro cada pliegue de mi cuerpo

cada minúsculo átomo que me forma

y donde navegan mis dudas y mis esperanzas.

Todas las contradicciones son maravillosas

porque me pertenecen.

Soy mujer y celebro cada arteria

donde aprisiono los secretos de mi estirpe

y todas las palabras de los ore’pät* están mi boca

y toda la sabiduría de las ore’yomo** están en mi saliva

Tumä/Uno

Mikeas Sánchez (2013, p. 70)

*Ore’pät/hombre zoque

**Ore’yomo/mujer zoque

Bibliografía

Bautista, Ruperta (2019). Poesía en lenguas indígenas desde el sureste mexicano en “Lo lingüístico es político”, Valencia-México, ediciones OnA.

──────────────, (2013). Xojobal jalob te’ /Telar luminario, tsotsil/español. México, Pluralia, CONACULTA.

Gutiérrez Chong, Natividad (2019) “Las palabras que en mí dormían. Discursos indígenas de Bolivia, Ecuador, Chile y México”, México, IIS-UNAM.

Patricia Celerina (2013). Inní ichí, tu’un savi/español. México, Pluralia, CONACULTA.

Pineda, Irma (2013). Guie’ni zinebe/La flor que se llevó, diidxazá/español, México, Pluralia, CONACULTA.

Peñate, Juana Karen (2013). Ipusik’al matys’lum/Corazón de la selva, cho’l/español. México, Pluralia, CONACULTA.

Sánchez, Mikeas (2013). Mojk’jäy-Mokaya, zoque/español, México, Pluralia, CONACULTA.

Bibliografía recomendada

Pluralia Ediciones

Colección Voces nuevas de raíz antigua. Poesía contemporánea de México.

- Bautista, Ruperta (2013). Xojobal jalob te’ /Telar luminario, tsotsil/español. Ilustraciones de Álvaro Figueroa; México, Pluralia, CONACULTA.

- Lunez, Enriqueta (2013). Sk’eoj jme’tik u/Cantos de luna, tsotsil/español. Ilustraciones de Joel Rendón; México, Pluralia, CONACULTA.

- Patricia Celerina (2013). Inní ichí, tu’un savi/español. Ilustraciones de Olivier Dautais; México, Pluralia, CONACULTA.

- Peñate, Juana Karen (2013). Ipusik’al matys’lum/Corazón de la selva, cho’l/español. Ilustraciones de Natalia Gurovich; México, Pluralia, CONACULTA.

- Pineda, Irma (2013). Guie’ni zinebe/La flor que se llevó, diidxazá/español, Fotografías de Frida Hartz; México, Pluralia, CONACULTA.

- Sánchez, Mikeas (2013). Mojk’jäy-Mokaya, zoque/español, México, Ilustraciones de Paloma Díaz Abreu; Música de Alejandro Burguete; México, Pluralia, CONACULTA.

Otros títulos:

- Pineda, Irma (2018). Naxiña’rului’ladxe’/Rojo deseo, diidxazá-español, Ilustraciones de Alec Dempster, México, Pluralia. Premio a la Edición de Poesía Caballo Verde 2018.

- López García, Nadia (2018). Ñú’u vixo/Lluvia mojada, tu’un savi/español. Ilustraciones de Álvaro Figueroa; México, Pluralia, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle 2017 (segunda edición).

Proyecto Originaria. Gira de mujeres poetas en lenguas indígenas.

Colección Originaria. Selección de contenidos y coordinación general a cargo de Ateri Miyawatl, Celeste Jaime y Mara Rahab Bautista.

Publicaciones de poemarios y un breve ensayo bilingües en formato “plaquette”. Acompañados de un grabado con la imagen de cada poeta.

- Aguilar Gil, Yásnaya (2018). ¿Es México un país multilingüe? y La lengua como territorio congnitivo. Ensayos bilingües (ayuujk/español). Ilustraciones de Celeste Jaime; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara; Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- Buitimea Yocupicio, Emilia (2019). Poemario bilingüe (yoreme/español). lustraciones de Jeannine Xochicale; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara; Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- Huerta Rubí Tsanda (2018). Poemario bilingüe (p’urepecha/español). Ilustraciones de Diana Maldonado; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara; Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- López García, Nadia (2018). Poemario bilingüe (tu’un savi/español). Ilustraciones de Carolina Ortega; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara; Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- Lucas Juárez, Alejandra (2019). Poemario bilingüe (tutunakú/español). Ilustraciones de Kitzia González Simón; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara; México, Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- Lunez, Enriqueta (2018). Poemario bilingüe (tsotsil/español). Ilustraciones de Evelia Mora (Candy Man); Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara; México, Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- Maqueda Vicente, Rosa (2019). Poemario bilingüe (hñähñu/español). Ilustraciones de Brenda Méndez; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- Monroy, Zara (2019). Poemario bilingüe (cmiique iitom/español). Ilustraciones de Alejandra Mundo Nájera (Muna); Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- Pineda, Irma (2019). Poemario bilingüe (diidxazá-español). Ilustraciones de Irasema Parra Arciniega; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara; Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- Pérez Tzintzún, Elizabeth (2018). Poemario bilingüe (p’urepecha/español). lustraciones de Celeste Jaime; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- Sánchez, Celerina (2018). Poemario bilingüe (tu’un savi/español). Ilustraciones de Lenny Garcidueñas; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara; Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

- Sánchez, Mikeas (2018). Poemario bilingüe (ore’/español). Ilustraciones de Ioulia Akhmadeeva; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara; Alternativa ediciones. México, Morelia, Mich.

Antología de once poetas en lenguas indígenas (2019), selección de contenidos de Ateri Miyawatl y Celeste Jaime; Cartografías, Jahzeel Aguilera Lara; Diseño Alternativa Ediciones; FONCA, México, Morelia, Mich.

Flor de siete pétalos. Espina florida de siete poetas mexicanas (2019). Martín Tonalmeyotl (coordinador). Araceli Tecolapa, náhuatl de Guerrero; Mikeas Sánchez, zoque de Chiapas; Cruz Alejandra Lucas Juárez, totonaco de Puebla; Adriana López, tseltal de Chiapas; Celerina Sánchez, mixteco de Oaxaca; Ruperta Bautista, tsotsil de Chiapas e Irma Pineda, zapoteco de Oaxaca. Ilustraciones en acuarela de Sabrina Molinari Tato; México, Ediciones del Espejo Somos.

Palabra conjurada (cinco voces, cinco cantos) (2012). Josías López K’ana, Juana Karen Peñate Montejo, Ruperta Bautista Vázquez, Nicolás Huet Bautista y Enrique Pérez López; México, Tuxtla Gutiérrez, Chis. CELALI.

Discografía. CD’s

Káku ta’án/Nacimiento dual (2019). Tu’un tsa’vii tsi blues, Poesía Ñuu Savi y blues. Celerina Sánchez (poesía y voz) y Víctor Gally (música y armónica); Grabación, mezcla y masterización, Gilberto Vargas y Rubén Luengas. México, CIESAS, Foco Rojo Oaxaca y Ediciones del lirio.

Viento y Vida (s/a). Zara Monroy, compositora y voz; México, Hermosillo, Sonora, Estudios Arriola.

In Joaw, in Wáateme, in Ujyóoli Jióxterim/Mis recuerdos, mi tierra, mi poesía (2017). Emilia Buitimea Yocupicio (textos y voz); Producción y dirección Óscar Mayoral. México, DGCP, Secretaria de Cultura, Instituto Sonorense de Cultura.

Lluvia de sueños III. Escritoras y cantantes indígenas (2007). Aurora Oliva y Fernando Híjar, Coordinación general, selección, edición y masterización; Fotografías: Fernando García Álvarez DGCPI y Aurora Oliva; México, DGCPI e Instituto Sonorense de Cultura.

[1] Apunta Ruperta Bautista (2019), poeta en lengua maya-tsotsil, en un breve ensayo “Poesía en lenguas indígenas desde el sureste mexicano”.

Toda la información e imágenes son de TIERRA ADENTRO.

Link original: https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/levantar-la-voz-con-la-palabra-poesia-escrita-por-mujeres-indigenas-contemporaneas/

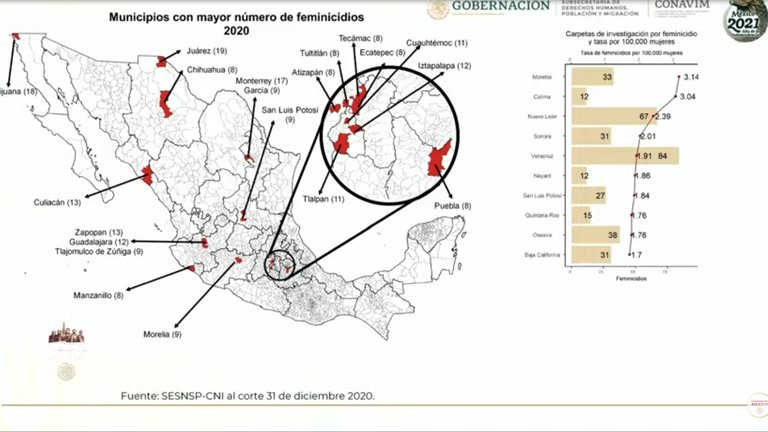

:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/SM2SQP4Q7FE7ZLPUAFABGICMEI.jpg) Foto: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

Foto: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública):quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/SYZDCV2MZRCYTA4OQTLFGYRIUI.jpg) Foto: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

Foto: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública):quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/U6FGNR7VZFB3JJDFJZONUYPKXM.jpg) Foto: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

Foto: (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública):quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3TYJYT6M45C7JDUZD2IT5MZMQM.jpg) Foto: (Conavim-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

Foto: (Conavim-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública):quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/7TBKZ4Z7JNFFBCOLE5VZLD2P6A.jpg) Los elementos que determinan si un delito debe ser tipificado como feminicidios en cualquiera de los estados del país, ya que está homologado Foto: (Conavim-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)

Los elementos que determinan si un delito debe ser tipificado como feminicidios en cualquiera de los estados del país, ya que está homologado Foto: (Conavim-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública)