Uno de cada cinco menores sufre violencia sexual, según el Consejo de Europa, que también estima que uno de cada tres jamás lo contará a nadie.

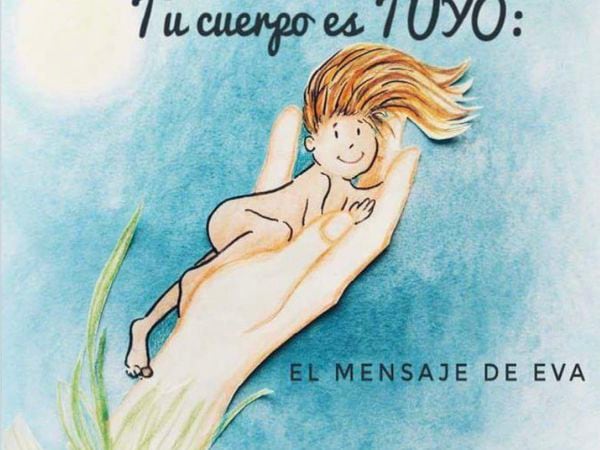

Fue en un lugar conocido y lo hizo un conocido, como ocurre entre el 70% y el 85% de las ocasiones. Lo que no ocurrió fue el silencio, que es también lo que pasa la mayoría de las veces. Eva tiene cinco años y sufrió abusos sexuales este verano. Su familia no lo escondió ni huyó de lo sucedido. Hablaron. Denunciaron. Y aquel instante, que frecuentemente acaba convertido en secreto y vestido de vergüenza, se convirtió en un cuento, Tu cuerpo es tuyo, el mensaje de Eva. Después, en un proyecto benéfico que ayudara a otras niñas y niños y a sus familias a reconocer, entender y visibilizar el problema con un crowfunding en marcha para lograr una tirada de 3.000 ejemplares que poder repartir en entornos en los que los menores tienen más riesgo de sufrir abusos o agresiones.

En Europa, uno de cada cinco es víctima de violencia sexual —esto incluye los tocamientos, la violación, el acoso sexual, el estupro, el exhibicionismo, la explotación en la prostitución y la pornografía, la violencia sexual en línea y el chantaje sexual—, según la estimación del Consejo de Europa. La organización también calcula que uno de cada tres jamás lo contará a nadie e insta a los adultos a romper el mutismo en torno a este tema. Los padres de Eva no lo dudaron. “Vivimos en una especie de tabú permanente. Se silencia. Y si lo denuncias se dice “bueno, pero esto no sale de aquí”, así se normaliza y se perpetúa”, cuenta al teléfono Helena Torija, la madre.

De lo que estaba ocurriendo se dio cuenta Víctor, el padre. “Cuando llegó, mi hija, en su lenguaje de cinco años, le dijo que menos mal, porque no podía contárselo porque era un secreto”, dice Torija. “Cuando alguien de cuatro veces tu tamaño te dice que algo es un secreto… El poder que tiene es enorme y la capacidad de hacer daño también”. Para que aquello no se convirtiese en uno, para evitar que volviese a suceder y “y dejar claro” que el único responsable de un abuso es quien lo perpetra, Torija junto a Eva y otra de sus hijas, Julia, se pusieron a escribir: “El cuento tiene la capacidad de entrar a la parte más inconsciente, de forma suave, y ayuda a colocar cosas”. Después, entre todos, Torija, su marido y los cuatro hijos que tienen, lo ilustraron.

Una violencia creciente

Ella, fisioterapeuta en un hospital de Madrid, integrante de la Comisión de Violencia de ese centro y miembro de un grupo de crianza en su barrio, era consciente de que los hechos eran el resultado de un problema más grave y más profundo —las últimas cifras de la Fundación Anar reflejan un repunte en los abusos sexuales a menores respecto a 2018, del 3,8% al 4,8%—, por eso, el cuento no es la historia de lo que pasó: “Habla del cuerpo, de lo importante que es cuidarlo y que lo cuiden los demás, de que cómo nos acompaña toda la vida. De que es algo que jamás se puede violentar y quien no entiende eso lo está haciendo mal y hay que frenarlo”. El objetivo era barrer la vergüenza: “Quien ha de sentirla es el otro, no la víctima”. Aunque, añade con pesar, “la sociedad va justo en el otro sentido”.

En 2019, 416 menores —el 98,1% chicos y el 1,9% chicas— fueron condenados por delitos sexuales en sentencias firmes en España

Organizaciones nacionales e internacionales llevan años intentando visibilizar y poner en la agenda política y social de forma sostenida un problema cuyas consecuencias a largo plazo en la salud y en la vida de quienes la sufren es difícil de calcular y que depende, entre otras cuestiones, del apoyo emocional y psicológico que los menores encuentren en su entorno y las herramientas legales y de soporte de las instituciones. Esa violencia, además, está creciendo, sobre todo entre los menores, contra ellos y ejercida por ellos. Como fue el caso de Eva.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el pasado año 416 menores —el 98,1% chicos y el 1,9% chicas— fueron condenados por delitos sexuales en sentencias firmes en España, un 28,8% más respecto al año anterior. Un porcentaje de crecimiento que supone el doble que en los adultos, que fue del 11,4% con 2.708 condenados por esos mismos delitos. Del total, 245 fueron considerados como abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 165 como abuso sexual y 60 como agresión sexual, seis de ellas violaciones. Y son ellas, mayoritariamente, las víctimas de estos delitos.

En Madrid, en 2018, se registraron 975 víctimas de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, 802 niñas y 173 niños, según las últimas cifras de Infancia en datos, el portal estadístico del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y no ha parado de subir desde 2011, cuando se registraron 458 víctimas. Cuando Torija se puso a bucear en esos números se dio cuenta de no le sorprendían: “Si rascas, casi cualquier mujer ha sido en algún momento de su vida violentada de alguna forma, y ha tenido la sensación de ser pequeñita, de que si lo cuentas nadie te va a creer”.

Su percepción está reflejada en otra estadística, la última macroencuesta de violencia contra la mujer de la Delegación de Gobierno contra la violencia de género, publicada en septiembre. Según esos datos, un 3,4% del total de mujeres de 16 o más años en España ha sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja antes de cumplir los 15 años de edad, y, estima el informe, “extrapolando estas cifras a la población, se estima que 703.925 mujeres de 16 o más años” la sufrieron en la infancia (antes de cumplir los 15 años de edad); 3.778.356 mujeres si se habla de acoso.

“Levantar la alfombra”

Contra esto, dice Torija, “quedan muchísimas cosas por hacer a todos los niveles, solo hemos cambiado el barniz“. Mientras, sigue, “tienes que saber cómo defenderte, y si no puedes, saber reaccionar, contarlo. Si como sociedad no somos capaces todavía de hacer que esto no pase, sí al menos que los niños puedan hablar de ello y que se nos quite a todos la venda, porque esto pasa, puede pasar, en cualquier sitio y a cualquiera”.

Ellos están aún a la espera de la declaración de Eva en una de las cámaras gesell con las que cuenta la Comunidad —un espacio que evita la confrontación entre víctima y acusado y preconstituye la prueba, grabando la declaración inicial, que servirá después en el juicio—, tres meses después. Un retraso habitual que la pandemia ha acrecentado y que no solo ocurre en el ámbito judicial —”en el momento que la justicia no es rápida ya no es justicia”, lamenta Torija—, también en el asistencial.

El Centro especializado de Intervención en abuso sexual infantil (CIASI) de la Comunidad de Madrid tenía, en febrero, 261 niños y niñas en lista de espera. “Y este centro no cuenta con asesoría jurídica, además, solo con atención”, cuenta: “Todo se convierte en un muro infranqueable”. Pero lo primero, concluye, es “levantar la alfombra. Si se hiciese sin miedo, las cosas empezarían a cambiar”.

UNA LEY EN MARCHA

En junio, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que ahora está en el Congreso y se espera que se apruebe el próximo año. Esta nueva norma incluirá medidas en prevención, detección precoz, protección y reparación de las víctimas y, entre las novedades que tendrá, estará la ampliación del plazo de prescripción de los delitos más graves contra menores, entre ellos los abusos y agresiones sexuales, que comenzará cuando la víctima tenga 30 años (ahora está en 18). Y como la prescripción va de cinco a 15 años, el margen se dilatará 12 años más que los que rigen actualmente en los casos más graves, irá hasta los 45 años (ahora está en 33).

Toda la información e imágenes son de EL PAÍS.

Link original: https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-28/eva-la-nina-de-cinco-anos-que-escribio-un-cuento-contra-los-abusos-sexuales.html?fbclid=IwAR2COqjvu2BfcmyZ80USPf-gYxgjmZnOnpkjJ6X-ykbmPQuEujDTTvpo4yw

.webp)