Alejandra Brauer es una mujer con herramientas, no sólo porque siempre carga con su taladro, sino porque ha sabido moverse en el ramo de la construcción como “plomera y albañila”, como ella misma se dice. Por medio de su proyecto autogestivo Talachas Girl, demuestra que la segregación del trabajo por sexo necesita quedarse en el pasado.

“Soy de la Ciudad de México, crecí en la periferia, en Progreso Nacional, entre el Reclusorio Norte y Tlalnepantla. Siempre he sabido usar herramientas, porque soy lesbiana”, bromea mientras su voz se corta por caminar apresurada cargando sus instrumentos de trabajo.

Incursionó en la construcción y la plomería por necesidad: “Tuve que salirme de mi casa porque vivía en una familia patriarcal, decidí independizarme y trabajar desde que estaba estudiando. A los 19 años comencé en una constructora y me fui haciendo una carrera dentro de la construcción, esto duró casi 12 años, hasta la pandemia”.

Los días de confinamiento y un mercado creciente de personas que quieren mejorar sus hogares la llevaron a fundar Talachas Girl, que ahora es un referente en Instagram porque llama a otras a hacer trabajos masculinizados. En sus historias o en sus transmisiones en vivo, se le puede ver arreglando un lavabo, cambiando instalaciones de gas o resanando paredes.

La intención no es “presumir”, explica Brauer, sino normalizar ver a las mujeres haciendo talachas, mostrar que la que quiera puede hacerlo. Al introducirse en un ambiente tradicionalmente masculino, Talachas Girl no intenta sofisticar la ocupación, sino crear ambientes laborales más incluyentes, horizontales, de trato digno.

“Quiero que se conozca la mano de obra de las mujeres”: Alejandra Brauer, fundadora de Talachas Girl. Foto: Cortesía de Alejandra Brauer

Una larga historia de segregación laboral

Aunque estamos en la segunda década del siglo XXI, aún en las zonas más urbanizadas de México se observa la llamada segregación del trabajo por sexo. En términos más coloquiales, son aquellas reglas no escritas, pero sí establecidas en una sociedad donde se piensa que hay trabajos que sólo deben hacer las mujeres y trabajos que son sólo para hombres.

“Esta segregación tiene su raíz en la división sexual del trabajo. Las mujeres en muchas sociedades han sido relegadas al trabajo del hogar, de cuidados, a la vida privada. Al integrarse al mercado laboral, los lugares donde se comienzan a emplear tienen que ver con esas actividades que ya hacían. Empieza a haber una segregación que forma espacios masculinos y femeninos”, explica Ana Escoto, sociodemógrafa.

Leslie Lemus, doctora en ciencia social especializada en sociología del trabajo y los mercados laborales, añade que a este fenómeno también se le conoce como división sexual del trabajo.

“A partir de la segunda mitad del siglo XX, las mujeres se vieron obligadas a salir al mercado laboral, algunas se vieron forzadas a hacerlo por crisis económicas, por la necesidad de un ingreso único en las familias monomaternales o por simple necesidad de autonomía”.

No obstante, la urgencia o las condiciones económicas no han sido las únicas razones, pues elegir una ocupación y no otra, lo cual refuerza esa segregación del trabajo, también se da por una decisión personal, asegura Lemus.

Alejandra y las chicas que han pasado por Talachas Girl han decidido empezar a borrar esa tradición.

“En mis trabajos he sufrido discriminación por ser mujer, por ser joven y por ser morena. Yo siempre quise ser residente de obra o recibir los materiales en las obras, ya de plano almacenista, pero no lo logré. Me dieron otros puestos, incluso con muy buen sueldo, pero a mí lo que me gusta es ‘meter las manos’, yo soy así, de hacer las cosas por mí misma”, dice la fundadora de esta agrupación.

Ella empezó al revés, explica, pues primero conoció la teoría de las reparaciones y después aprendió la práctica. Y aunque se siente orgullosa de este proyecto, reconoce que le alegra no estar sola.

“Yo sé que no soy la única mujer en este giro. Tal vez soy más conocida, pero eso es por mis privilegios, por haber podido estudiar, por tener un teléfono, por saber usar las redes sociales”.

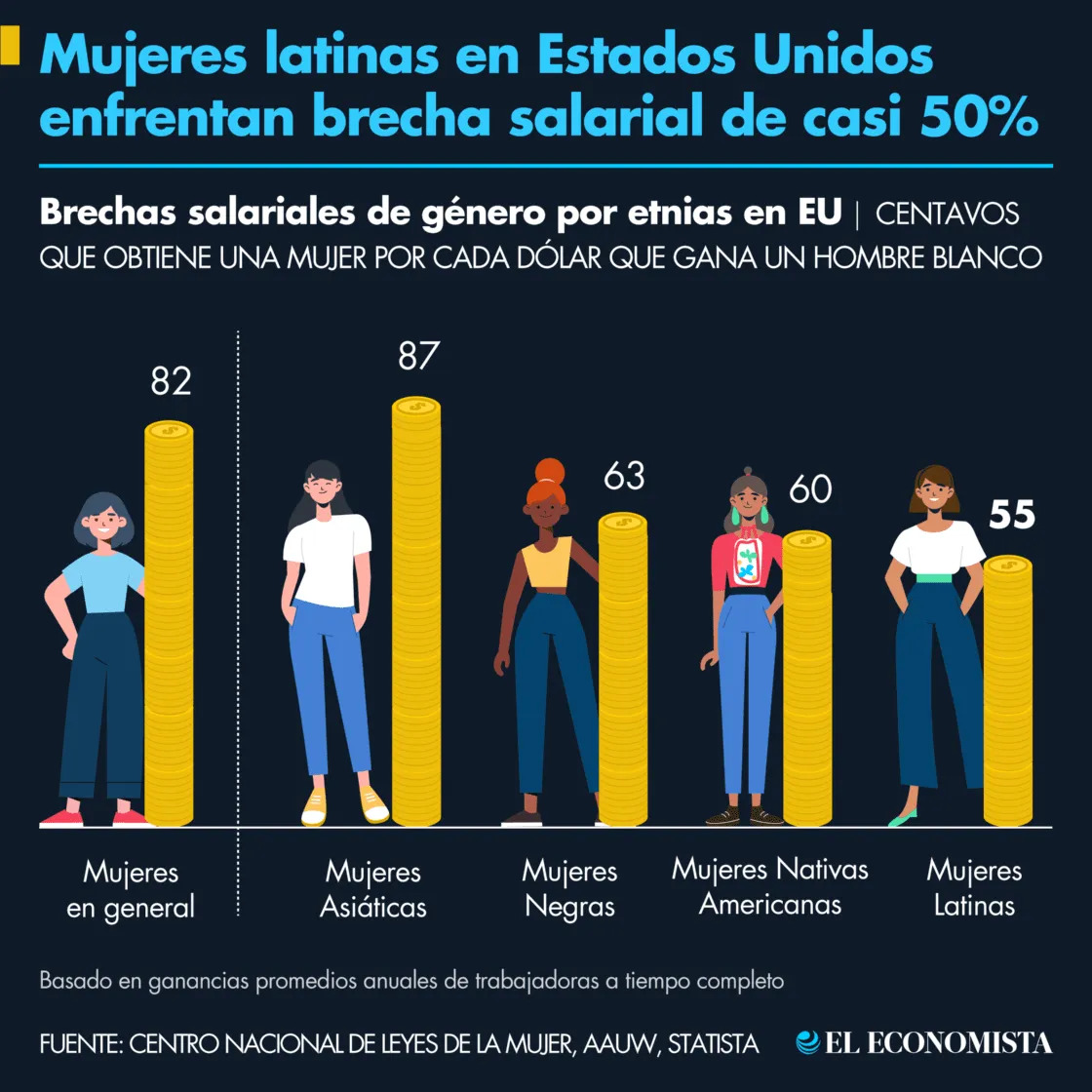

Pero a pesar de los privilegios que las mujeres puedan tener, también existen desventajas frente a los hombres.

“Es curioso cómo cuando un hombre llega a una profesión feminizada, eso le da estatus. No es lo mismo ‘la cocinera’ que ‘el chef’. Esto comienza a generar espacios de desigualdad, comienza a excluir a las mujeres y, donde logran entrar, se dan salarios más bajos, explotación y, lo que tenemos entonces, es que se repite la idea: aun en los espacios remunerados ellas son cuidadoras y atienden trabajos domésticos”, expone Ana Escoto, también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El ejemplo más inmediato son las trabajadoras del hogar, las enfermeras, las profesoras.

“Las mujeres en muchas sociedades han sido relegadas al trabajo del hogar, de cuidados, a la vida privada”: Ana Escoto, sociodemógrafa y profesora de la UNAM. Foto: Cortesía de Ana Escoto.

Las consecuencias de la división sexual del trabajo

Entre las consecuencias que ha generado la segregación del trabajo por sexo está que las mujeres terminan haciendo dobles jornadas laborales: la del trabajo remunerado y la del hogar y/o cuidado de su familia que no les es retribuida económicamente.

“Hay repercusiones en desgaste físico, mental y, en un futuro, tanto trabajo no les representa un ingreso digno o estable porque no han podido ahorrar; vivir alguna situación de dinámicas poco equitativas o hasta de violencia, pues las mujeres con mejores oportunidades pueden negociar de mejor manera la situación con su pareja o incluso tener recursos para irse”, explica Ana Escoto.

La expansión de los servicios ha logrado mejoras en los sectores laborales, pero ganar dinero no es la única meta, pues las mujeres tienen empleo, pero la mayoría en contextos de informalidad, precarización, brechas salariales. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 57.6% de las mujeres no tienen ni seguridad social, ahorro para el retiro ni la oportunidad de acceder a un programa de vivienda, por lo que su presente y futuro queda menos protegido.

Las consecuencias son múltiples y pendientes de ser estudiadas, dice Leslie Lemus.

“A veces podemos caer en una trampa de hipersignificar, de creer que la ocupación de las mujeres en trabajos masculinizados siempre va a significar que ellas están en situación desventajosa o que es una supermujer. Es necesario matizar cada experiencia”.

De ahí que Talachas Girl priorice a ciertos sectores.

“Tengo muchos contactos de colaboradoras, de morras que necesitan trabajo para comer, para alimentar a sus hijos, mujeres que han salido de la cárcel, que tienen VIH, que necesitan un ingreso. Este trabajo empodera. Tengo la posibilidad de darles preferencia hasta a las mujeres a las que les compro los materiales”, dice su fundadora.

“Si aspiramos a un mundo menos violento en términos de género, este tipo de ejemplos interpela a ello”: Leslie Lemus, socióloga del trabajo por El Colegio de México. Foto: Cortesía de Leslie Lemus

¿Qué se necesita para terminar con la segregación del trabajo?

Entre muchos otros factores, las nuevas tecnologías están borrando esa barrera que segrega, porque están democratizando el trabajo. Esto ya está sucediendo también en grandes urbes donde las mujeres han ido aumentando su escolaridad y tienen mayores oportunidades de insertarse en el mercado laboral, como ocurre en la Ciudad de México, pues de las 9 millones 209 mil 944 personas que residen ahí, 52.2% son mujeres y 47.8% hombres, y, de ellas, 55.6% participa activamente en la economía, según el Censo de Población y Vivienda 2020.

En otro tipo de localidades, menos urbanizadas o con poco acceso a tecnologías con internet, es preciso hacer una distinción. Escoto apunta que algo que puede hacerse para mermar la segregación es revalorizar las actividades que hacen las mujeres y, a la vez, que los hombres no vean menos el cuidar de alguien, limpiar el hogar, trabajar en espacios tradicionalmente feminizados.

“Hacen falta modelos de representación en ambos lados. No se trata sólo de poner cuotas por doquier, sino comenzar a naturalizar a hombres y mujeres en todos los trabajos. Esto se puede lograr tras una reforma educativa, hacer jornadas flexibles tanto para hombres como para mujeres, para que el trabajo de cuidados no recaiga sólo en ellas. Pensar sociedades más equitativas por medio de compromisos políticos y desde la iniciativa privada”, señala la académica de la UNAM.

El libro Mujeres que saben soldar, de Cristina Herrera, con quien Lemus trabaja en una nueva investigación, estudia los procesos de transformación subjetiva en mujeres que realizan ocupaciones masculinizadas y quienes realizan ocupaciones feminizadas en espacios populares.

Remodelación de entornos por Talachas Girl. Foto: Cortesía de Talachas Girl

“El libro cierra con una hipótesis sobre la ‘desgenerización’, es decir, que cada vez el género importa menos, que la diferencia sexual no implica desigualdades, como comienza a ocurrir hoy por hoy y que las desigualdades no están atravesadas sólo por el género sino por otras consideraciones de clase, culturales, étnicas, de origen social”, dice la socióloga por El Colegio de México.

A diferencia de Escoto, para Lemus los cambios no van a venir únicamente de decisiones de política económica o sociales, sino también de la experiencia de las personas y de los cambios culturales que se están produciendo desde abajo.

“Hay que ver cómo están viviendo su experiencia las mujeres de carne y hueso para entender cómo podemos romper con esta segregación o transformarla”.

Si en algo coinciden es en la importancia de tener más modelos femeninos en ámbitos masculinizados como el de la tecnología y la ciencia, y más modelos masculinos en el ámbito de la educación, la salud y los servicios sociales.

“Los modelos benefician en tres sentidos: constituyen un referencia societal, que los trabajos no necesariamente tienen un género asignado, sino que dependen de capacidades físicas e intelectuales; para las mujeres, tener este tipo de referentes es un modo de reconocimiento social, escuchar a una mujer como las de Talachas Girl abona mucho a la autonomía, y tampoco hay que soslayar lo que implica para los varones, que empiezan a ver mujeres en su espacio de trabajo y observan lo que tienen en común con ellas, tener la apertura de enseñar, aprender. Si aspiramos a un mundo menos violento en términos de género, este tipo de ejemplos interpela a ello. Hay que buscar también a los modelos masculinos en ocupaciones feminizadas, porque encontrarlos es materializar la idea. Cuando tú le pones carne y hueso a una idea, es posible hacerla plausible”, reconoce Lemus.

Talachas Girl ha construido uno de esos modelos y Alejandra lo sabe.

“Mis clientas son las chavas de mi generación, las que ya se cambiaron el chip de que no hay género, que todo es un estigma, que están de acuerdo con el transfeminismo. Lo que yo quiero es que más mujeres se identifiquen conmigo. Me gustaría llegar a tener una escuela de estos oficios. Quiero que se conozca la mano de obra de las mujeres. Para que además de bailarina o enfermera, sepan que también pueden trabajar como electricista, plomera o albañila”.

Cristina Salmerón, periodista independiente

Toda la información e imágenes son de ARISTEGUI NOTICIAS.

Link original: https://aristeguinoticias.com/

Ilustración: Dante de la Vega

Ilustración: Dante de la Vega