Votar es un derecho que hoy en día no se cuestiona, pero durante siglos las mujeres no pudieron hacerlo. El primer país en autorizar el voto a las mayores de 21 años fue Nueva Zelanda, el 19 de septiembre de 1893, hoy hace 128 años.

Este primer sufragio femenino sin restricciones se logró gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard, pero no fue absoluto hasta 1919 cuando las mujeres neozelandesas pudieron presentarse también a las elecciones. La primera parlamentaria en llegar a la cámara del país fue Elizabeth McCombs en 1933.

El camino hacia el voto femenino fue tortuoso en muchos países del mundo y supuso una encarnizada lucha hacia la igualdad. En esta conquista destacan los nombres de muchas sufragistas británicas como Emmeline Pankhurst, Emily Davison, Millicent Fawcett, Mary Richardson, Maud Watts y Annie Kenney. Sufragistas estadounidenses como Elizabeth Cady Stanton, Alice Stokes, Lucy Burns y Sojourner Truth. La mítica Olympe de Gouges: la uruguaya Paulina Luisi o la española Clara Campoamor, entre muchas otras.

Emmeline Pankhurst , detenida por la policía en el Palacio de Buckingham cuando intentaba presentar una petición de ley ante el rey Jorge V en 1914 (Dominio público)

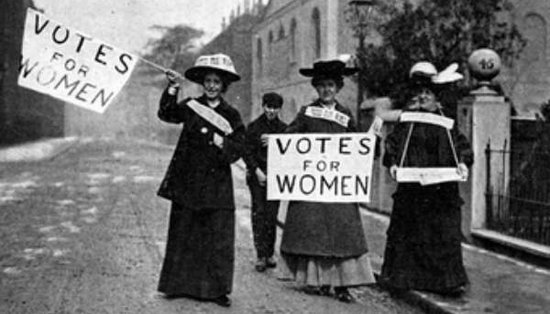

Las sufragistas británicas y su conquista

En la lucha por el voto femenino, el papel de las sufragistas británicas fue histórico. No fue un camino fácil. Fueron ninguneadas por ser revolucionarias, por defender sus derechos e intentar crear un mundo más justo e igualitario. Sufrieron ataques, recibieron insultos por la calle y fueron apedreadas por manifestarse. La prensa tampoco se lo puso fácil y, en un principio, la palabra ‘suffragettes’ fue utilizada de manera despectiva. Sus actos fueron boicoteados y muchas mujeres sufrieron violencia y detenciones arbitrarias por sus protestas e ideas.

“Nosotras, mujeres sufragistas, tenemos la misión más grande que el mundo haya conocido: liberar a la mitad de la raza humana y, a través de esa libertad, salvar al resto”, declaró Emmeline Pankhurst, una de las principales activistas británicas.

Marion Wallace Dunlop fue en 1909 la primera sufragista que se declaró en huelga de hambre tras ser detenida por grabar la Declaración de Derechos Británica en un muro del Parlamento. Soportó 91 horas de ayuno hasta que fue liberada por su delicado estado de salud.

Muchas sufragistas siguieron su ejemplo y en prisión fueron alimentadas a la fuerza, algo que hoy en día se considera una forma de tortura. La sonda con la que intentaban introducirles alimentos dañaba su nariz, garganta, tráquea y pulmones poniendo en riesgo su salud.

Ante la conmoción popular por estas torturas, en 1913 se aprobó la ‘Cat and Mouse Act’ o “Ley del gato y el ratón”. Según esta norma, las presas sufragistas tenían que ser puestas en libertad cuando su estado de salud empeoraba o si se encontraban muy débiles. Una vez recuperadas físicamente eran detenidas e ingresadas en prisión de nuevo. Con este cruel “juego” las sufragistas se convirtieron en el ratón que era liberado durante un tiempo por el gato (las autoridades) para luego volver a ser atrapado.

“Me forzaron a abrir la boca insertando sus dedos, cortándome las encías y el interior de mis mejillas. Cuando estaba loca de dolor me metieron dos grandes mordazas”, relató la sufragista Mary Richardson tras su paso por prisión.

Reunión de la Unión Política y Social de Mujeres, cuya presidenta fue Emmeline Pankhurst (Dominio público)

Emmeline Pankhurst, presidenta de la Women’s Social and Political Union (Unión Política y Social de Mujeres), fue arrestada y puesta en libertad en varias ocasiones. “[La prisión de Holloway] se convirtió en un lugar de horror y tormento con escenas repugnantes de violencia a cualquier hora, ya que los médicos iban de celda en celda desempeñando su terrible oficio», declaró.

Otra de las sufragistas británicas más conocidas, Emily Davison, fue arrestada nueve veces y alimentada a la fuerza en más de 40 ocasiones. Fue atropellada en el hipódromo de Epsom durante una protesta cuando intentó colgar una cinta sufragista al caballo del rey Jorge V. Murió días después a causa de las heridas sufridas.

El fin de estas torturas, detenciones arbitrarias y violencias llegó con la Primera Guerra Mundial cuando este rey amnistió a las sufragistas por una cuestión, se piensa, meramente práctica: las mujeres debían sustituir laboralmente a los hombres que iban a la guerra.

El objetivo final de las sufragistas británicas, el voto de la mujer, llegó un poco antes del fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, aunque en una versión reducida. Solo aquellas mayores de 30 años y que cumpliesen con ciertos requisitos mínimos de propiedad en Reino Unido pudieron votar por primera vez. Diez años más tarde este derecho se extendió a las mayores de 21 años.

El largo camino del sufragio femenino

Ya en 1791, en la ‘Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana’ Olympe de Gouges reclamó para las mujeres los mismos derechos políticos que tenía el hombre, entre ellos, el voto. La activista francesa fue condenada a muerte en la guillotina por sus ideas.

Se dice que fue en 1848 cuando nació el movimiento sufragista de manera formal con el ‘Manifiesto de Seneca Falls’, la primera convención por los derechos de la mujer en Estados Unidos. Todo un movimiento y una lucha que se fue expandiendo por el mundo.

Una mujer saudí vota en las elecciones municipales celebradas en Riad, Arabia Saudí, el sábado 12 de diciembre de 2015.© AP Photo/Aya Batrawy

El primer país en conceder el derecho de voto a las mujeres fue Nueva Zelanda, un día como hoy de hace 128 años. Australia lo hizo en 1902, aunque ni a mujeres ni a hombres aborígenes les estaba permitido votar. Sus pasos fueron seguidos por Finlandia (1906), primer país del mundo que permitió a las mujeres ser elegidas al Parlamento, Noruega (1913), Dinamarca (1915), la Unión Soviética (1917) y el Reino Unido (1918). En el caso de Estados Unidos se consiguió en el año 1920 para las mujeres de raza blanca. Las mujeres de raza negra no pudieron votar hasta 1967. En África, Zimbabwe y Kenia reconocieron el sufragio femenino en 1919 y, en América Latina, Uruguay fue el primer país en hacerlo en 1927.

En España tuvieron que esperar hasta 1931. Un cambio en la legislación conseguido gracias a la lucha de sufragistas como la diputada Clara Campoamor. Paradójicamente ellas podían ser diputadas pero no ejercer el sufragio. Es decir, podían legislar pero no votar.

Campoamor tuvo en contra hasta a su propio partido, el Partido Radical, pero logró su objetivo con un discurso que ha pasado a la Historia y donde defendió el sufragio universal y la igualdad de derechos electorales entre hombres y mujeres: «(…) Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental, que se basa en el respeto de todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder; dejad que la mujer se manifieste y veréis como ese poder no podéis seguir detentándolo (…)».

Arabia Saudí ha sido el último país (2015) en aprobar este derecho fundamental de las mujeres. El rey Abdalá permitió, además, que se pudieran presentar como candidatas a las elecciones municipales y que pudieran ser designadas miembros del Consejo de la Shura, el órgano que se ocupa de asesorar a la monarquía. Sin embargo, este anuncio no constituyó un gran avance debido a la tutela de los hombres sobre las mujeres en Arabia Saudí, que limita gravemente los derechos de estas en la vida pública y privada. A día de hoy las mujeres siguen sufriendo una discriminación generalizada y siguen siendo tratadas como ciudadanas de segunda en asuntos como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia.

Una mujer levanta el puño durante la Marcha por la Libertad del Derecho al Voto en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 21 de junio de 2021. © REUTERS/Dustin Chambers

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

«Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos». La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948, reconocía así, por fin, el sufragio femenino como derecho humano universal.

El derecho a voto es un derecho fundamental que durante décadas estuvo limitado a la mitad de la población. Votar permite elegir y decidir por uno mismo. Como decía Olympe de Gouges: “La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos”. Y así debe ser.

Toda la información e imágenes son de AMNISTÍA INTERNACIONAL.

Link original: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/