Adriana Otero es una joven cineasta yucateca que ha evolucionado con los años, logrando que sus obras alcancen proyección nacional e internacional. Así lo demuestra la nominación al Premio Ariel de su último cortometraje, “Boca de culebra”. ¿Cuáles son sus temas, miedos y ambiciones?

En el principio, no había cámaras, lentes ni luces a su alrededor. De pequeña, Adriana Otero (México, 1989) solo tenía ojos para los animales y quería ser veterinaria. Hoy no ve un futuro ajeno al cine, que para ella no solo es una vía de escape de la vida cotidiana, sino también una herramienta de cambio esencial para lograr mundos mejores.

Ataviada con pantalones cortos y una fresca blusa amarilla para mitigar el calor yucateco, Adriana abre las puertas de su casa escoltada por un par de canes. Mientras estos dan la bienvenida con sus colas, ella, con voz suave, se disculpa por el ruido de la construcción que está en progreso y recuerda cómo llegó al séptimo arte.

En la adolescencia pensó estudiar algo relacionado a la cultura y la comunicación. Sin embargo, terminó estudiando Administración en el Instituto Tecnológico de Mérida. Su plan era montar una empresa cultural.

Pero un suceso lo cambió todo: en 2012 surgió la oportunidad de participar en un proyecto de animación llamado “Cuentos mayas animados”. Recibió un premio y un estímulo para adquirir equipo fotográfico.

Así, poco a poco, Adriana se sumergió en el cine. Dirigió el cortometraje documental El valor de la tierra, proyectado en México, Nepal y España y reconocido como mejor corto documental del Festival de Cine y Video Kayché “Tejidos visuales en Yucatán”. Además, produjo los cortos Paax y El juguete, este último presentado en el Short Film Corner del Festival de Cannes.

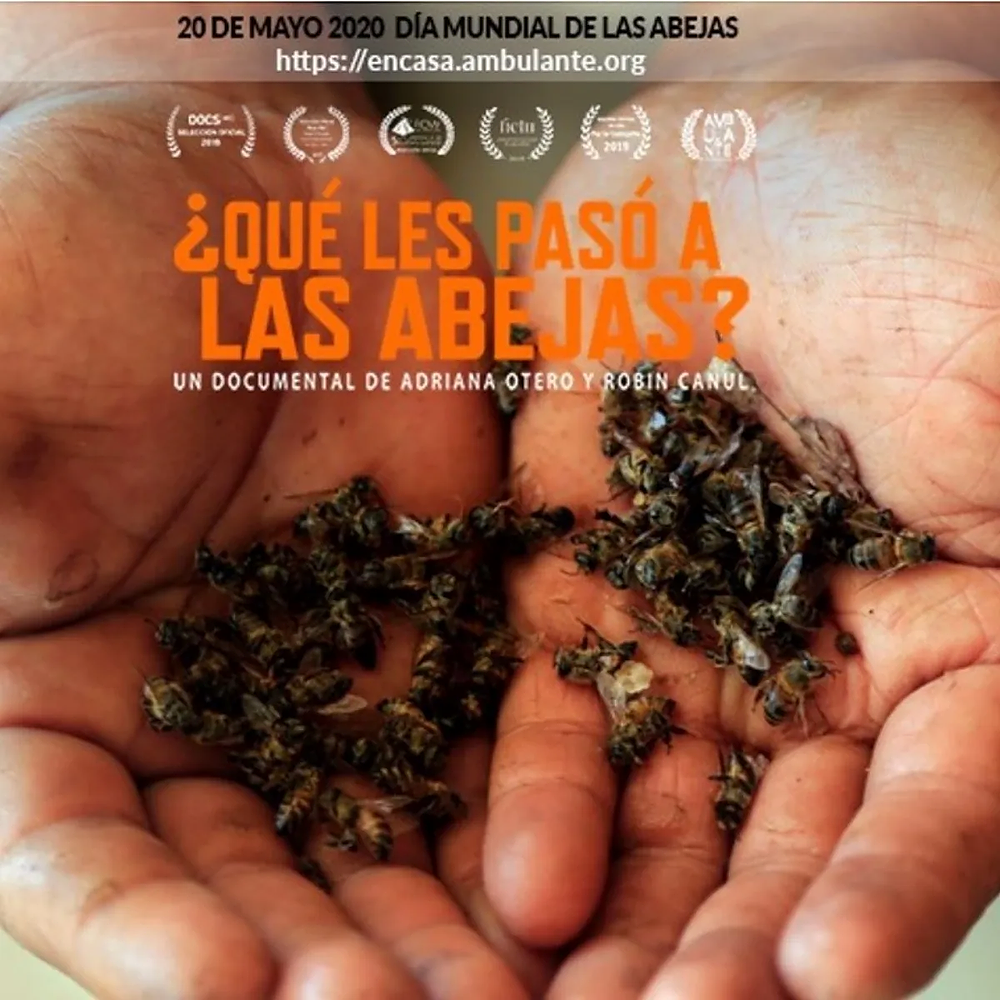

Codirigió el documental ¿Qué les pasó a las abejas?, que ha llegado a festivales de Francia, Suiza, Canadá, Argentina y Japón, y ha recibido premios como la Pantalla de Cristal al mejor documental de divulgación científica y biodiversidad, entre otros.

Adriana Otero cree que aún hay mucho que el cine puede aportar para lograr transformaciones relevantes en la sociedad.

Últimamente, ha cosechado éxitos con el corto Boca de culebra. Este fue acreedor del premio al mejor cortometraje latinoamericano en el Festival de Cine Latinoamericano de Lenguas Originarias. También fue nominado al Premio Ariel 2021 en la categoría de cortometraje documental. El hecho de que la producción sea considerada para la presea que otorgará la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) el próximo 25 de septiembre, ha ocasionado que, como pocas veces, se ponga atención a la industria del cine de la zona sureste del país.

Aunque sigue concentrada en la promoción de sus dos últimas obras, Adriana ha encontrado tiempo para preparar sus próximos proyectos, pues cree que aún hay mucho que el cine puede aportar para lograr transformaciones relevantes en la sociedad. En Distintas Latitudes conversamos con ella.

¿En qué momento decidiste dedicarte de lleno al cine?

Cuando terminé mi primer cortometraje, El valor de la tierra. La experiencia de hacerlo, haber aprendido en los talleres del programa Ambulante Más Allá, cuando vi el producto terminado y lo que era capaz de hacer, todo eso me motivó mucho.

Después recibí el reconocimiento del Festival Kayché, ese cortito logró llegar a otros países. Y dije: “no lo estoy haciendo tan mal, quiero hacer cada vez algo más grande, ¿qué sigue?”.

¿Por qué el cine?

Creo que el cine es muy mágico. Pensando en el cine de ficción, es un momento de relax, de imaginarte ese mundo que ves. Es una forma de alimentar nuestro espíritu, alejarnos un poco de lo que ocurre en nuestro entorno.

En cuanto al cine documental, veo que ocurren transformaciones en la gente que lo ve, desde una reflexión hasta un cambio de mentalidad, que es lo que he intentado hacer con mis proyectos. Por ejemplo, en el caso de ¿Qué les pasó a las abejas?, mi interés era que las personas pensaran antes de consumir soya transgénica y antes de matar una colmena de abejas.

Creo que el cine además de entretenimiento, es una herramienta muy necesaria para tratar de generar cambios. Hoy en día lo audiovisual es fundamental en nuestras vidas y estamos tan atiborrados de noticias, que a veces las cosas importantes se pierden. El cine tiene ese lugarcito especial al que la gente le dedica tiempo. Por eso siento que es clave para poder hablar cosas que suceden.

Hay temáticas en común en tus producciones: la tierra, la agricultura, el trabajo de campo, el medio ambiente, la cultura maya. ¿Por qué eliges esos temas?

El corto El valor de la tierra estuvo motivado por lo que me enseñó mi papá, Pedro Otero, quien era valuador catastral. Él trabajaba siempre muy cercano a trabajadores del campo, a empresarios, y hablaba sobre injusticias que ocurrían en ese medio. Me quedó la espinita. Cuando empecé a pensar qué tipo de proyecto podía hacer, me acordé de todo eso.

Ese corto también me sirvió para enfrentarme conmigo, porque yo tengo una carrera en administración y sé que el administrador o gerente de una empresa busca generar ingresos. Pero también me interesan la justicia social y la ambiental. Entonces fue una manera de enfrentar lo que yo era o tenía en mente en ese momento.

A partir de esa experiencia de convivir con los protagonistas, escucharlos, estar allá, surge este interés por temas que se necesitan saber y no suelen llegar a la gente de las ciudades. Por eso decido hablar de ellos: considero que no se abordan mucho y son igualmente importantes.

Además, siento que mis películas o proyectos audiovisuales deben aportar algo a la sociedad. He tratado de que mis proyectos tengan un impacto, aunque sea muy chiquito. Me gusta aportar algo benéfico a la sociedad, es mi regla número uno en las cosas que hago. Cualquier acción que haga, trato de pensar a quién beneficia o si algo está haciendo algún mal a alguien.

¿Cuál ha sido tu producción favorita y por qué?

Es difícil. Creo que ¿Qué les pasó a las abejas? es uno de mis proyectos preferidos. Además que fue mi ópera prima, me tomó muchos años hacerla y hasta el día de hoy no he parado. He estado casada con ese proyecto desde hace siete años.

Siento que es el proyecto que más interés ha causado a los espectadores, a los medios, y con el que más empatizan todos, por tratar temas tan globales como el cuidado de las abejas, los productos transgénicos y la defensa del territorio de las comunidades mayas.

Hay mucha gente interesada y la película ayudó a crear una red de colaboración: muchas escuelas y colectivos nos han escrito porque quieren la película para ver o compartir. Por eso le tengo tanta estima, porque ha llegado lejos, está en el interés de la gente.

¿Es fácil o difícil ser cineasta?

Si tienes talento y dedicación, es fácil. Si a ti te gusta, lo vas a hacer como sea. A la vez, es difícil, porque el poco cine que se hace en el país, sobre todo en Yucatán y en la península, no es apoyado.

Desgraciadamente como en muchas otras artes, quienes nos dedicamos al cine dependemos en gran medida de apoyos gubernamentales. Y cada vez hay más recortes a la cultura, hay más gente que quiere acceder a esos apoyos. Cada vez son menos las oportunidades que una tiene, porque el recurso es cada vez menos y se compite con muchos otros talentos.

No obstante, las instituciones están tratando de combatir la centralización de apoyos. Apenas se están abriendo las puertas para que lleguen a la península y a otros estados, entonces creo que el panorama ahí va.

Creo que hay un poquito más de oportunidades que hace algunos años, pero mientras los gobiernos no vean el arte como una prioridad, estaremos haciendo lo que nos gusta, pero también dejándolo de hacer, porque obviamente una tiene que trabajar.

Supongo que eso sucede con muchas personas, que no podemos disponer de nuestro tiempo para hacer este tipo de proyectos artísticos, porque tenemos que ver en qué otra cosa trabajar para poder ganar un poco y vivir.

¿Qué obstáculos has enfrentado personalmente para hacer cine?

El financiamiento ha sido un tema. Creo que la mitad del tiempo que trabajo en mis proyectos ha sido justamente para buscar apoyos, recursos.

Por otro lado, en algunas producciones en las que he colaborado he sentido que no creen tanto en mis habilidades como cineasta mujer. Muy poquitas veces, tal vez solo son algunos comentarios. Aunque no sé si se deba a que no tengo una trayectoria muy sólida, en el sentido de tener otros premios, que a lo mejor a una le dan un poco más de estatus. O porque soy de la península y casi no se conoce el cine de aquí.

¿Cuál es tu película favorita?

Hay un documental que se llama El alcalde. Es mexicano. Lo puedo ver mil veces y siempre me va a gustar. También el documental Cuando dos mundos colisionan me gusta mucho. En ficción, La profecía es una película que he visto varias veces. El terror me agrada, la música de esa película me gusta mucho.

¿Qué haces cuando no estás dedicándote al cine?

Soy una persona creativa, me gusta hacer manualidades e inventos en la cocina. Si un panecito se ve rico, lo trato de hacer. Soy pésima repostera, pero hago mis intentos y ahí me entretengo un poco. Y estar con mi pareja, familia y animalitos es la otra parte de mi vida, cuando no estoy haciendo películas o trabajando.

¿Cuál es el futuro del cine?

Aunque no me encante la idea, creo que el futuro son las plataformas. Con la pandemia de Covid-19 vimos que abrieron un canal muy importante para llegar a más gente. Por ejemplo: ¿Qué les pasó a las abejas? llegó a más de 20 mil personas por las plataformas digitales, una cifra que en salas probablemente no íbamos a conseguir en un año. Pero ojalá que no desaparezcan las salas, porque la experiencia es distinta, es otro rollo.

En cuanto a la producción, con este cambio de la mentalidad de las instituciones, se va a abrir un panorama de más oportunidades para realizadores que no sean del centro del país. Creo que el futuro del cine en México es tener oportunidades de ver, como espectadores, otras historias, con otro tipo de lenguaje y con más fácil acceso.

¿Dejarías el cine?

No. Estoy pensando si hay alguna otra cosa que pudiera hacer si dejara el cine, pero creo que siempre voy a estar relacionada con el cine o con proyectos artísticos. Si dejara el cine, seguramente estaría haciendo algún otro proyecto de arte, o estaría relacionada con la música o con la pintura. Pero no me veo lejos de este tipo de actividades.

¿Cuáles son tus proyectos a futuro?

Ahora estoy investigando un tema para trabajar. Me interesa mucho el trabajo con mujeres, así que probablemente mi siguiente trabajo tenga que ver con eso. También estoy produciendo un proyecto de ficción, algo que siempre he querido hacer.

Y sigo trabajando con la exhibición de ¿Qué les pasó a las abejas? y de Boca de culebra. Estoy empezando a escribir ideas, pensando qué es lo siguiente que voy a hacer. No tengo nada en concreto todavía, pero ahí va marchando.

Toda la información e imágenes son de DISTINTAS LATITUDES / Ilustración ALMA RÍOS/ Nota: Lilia Balam.

Link original: https://distintaslatitudes.net/entrevistas/

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Z3QEYRJJNREMFH2HOOXVBANQSU.jpg%20420w)

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ICMLVZH33BENVOHLAOCFVCZIAA.jpg%20420w)

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GMYVGBSJKRANDIOIGOWM5XCYSI.jpg%20420w)

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/74PAYYDOHNGNBADW2N3HZUIYII.jpg%20420w)

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Q3K6M4MPCFDLRLEF3RVW7I6IYE.jpg%20420w)

_202109140027.jpg)